I N H A L T

• Der frühe Obelisk

• Die erste Erweiterung zum 1. Weltkrieg

• Die zweite Erweiterung

• Wer ist zuständig?

• Märzrevolution von 1848

• Deutsch-Dänischer Krieg 1864

• Deutscher Krieg gegen Österreich 1866

• Deutsch-Französischer Krieg 1870/71

• Expeditionskorps 1900/01 in China

• Das Nationaldenkmal

• Kriegervereine

• Der Adler

• »Wir sind die Herren der Welt«

• Das Eiserne Kreuz

• Die Deutsche Eiche

...................................................................................................

Neugraben

An der Cuxhavenerstraße bei der Michaeliskirche

Die kleine dreiteilige Anlage unter Eichen befindet sich auf dem Grundstück der Kirchengemeinde, abgeteilt durch einen schmiedeeisernen Zaun mit Pforte. Im Zentrum steht ein Sandsteinobelisk mit eingelassenen schwarzen Marmortafeln und als Reliefs Lorbeerkranz, Eisernes Kreuz und gekreuzte Bajonette mit Palmwedeln und Schleife. An der Spitze sitzt ein Adler aus Bronze mit ausgebreiteten Schwingen. Mehr zur Symbolik der Eichen im Kapitel »Die Deutsche Eiche«.

Der Obelisk wurde 1913, also ein Jahr vor Beginn des 1. Weltkriegs, vom »Kriegerverein Neugraben und Umgebung« errichtet. Er erinnert an 43 Teilnehmer der Kriege und militärischen Auseinandersetzungen von 1848 (Märzrevolution), 1864 (Deutsch-Dänischer Krieg), 1866 (Deutscher Krieg gegen Österreich), 1870/71 (Deutsch-Französischer Krieg) und mit R. Schumacher an einen Kolonialsoldaten, der an der blutigen Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands in China im Jahr 1900/01 beteiligt war. Mehr Informationen zu den Kriegen und militärischen Auseinandersetzungen in den jeweiligen Kapiteln.

Im Hauptteil des Obelisken sind an drei Seiten schwarze Marmortafeln eingelassen. Sie sind goldfarben beschriftet.

Die Tafel auf der Frontseite beginnt mit einer Zuschreibung für den einzigen toten Kombattanten dieser Kriege aus Neugraben:

Mit Gott für König und Vaterland

starb 1870 den Heldentod

Joh. Thiemann. Fischbeck.

»Mit Gott für König und Vaterland« ist ein preußischer Wahlspruch, die Devise von Friedrich Wilhelm III. Sie beinhaltet einerseits die Tatsache, dass er als preußischer König das »landesherrliche Kirchenregiment« innehatte, d.h. er fungierte als oberster Bischof der protestantischen Landeskirche. Erst 1919, sechs Jahre nach Errichtung des Obelisken, wurde die Trennung von Staat und Kirche vollzogen, nachdem die »gottgewollte Obrigkeit« im November 1918 durch die Revolution ins Exil getrieben und der Bund von »Thron und Altar« damit beendet worden war.

Andererseits zeigt sich in dem Spruch die Hybris, dass Gott mit Preußen in den Krieg zieht und andere Völker ihm egal sind. Auch das »Vaterland« muss mal wieder herhalten als lohnenswerter Anlass im Krieg zu sterben. Es ist untrennbar mit der eigenen Identität verknüpft. Die Interessen des Vaterlands und seiner politischen Vertreter werden nicht hinterfragt. Und es gibt auch einen Trost für die Hinterbliebenen: ihre Lieben sind den »Heldentod« gestorben.

»›Sie starben den Heldentod‹ steht auf den Denkmälern. So, als ob das Sterben die Erfüllung ihres Lebens, die Bestimmung des soldatischen Auftrags ist. Der Tod eines Soldaten muss erklärt und gerechtfertigt werden und er begründet eine spezifische Erinnerungspflicht. Wobei es nicht die Toten sind, die die Lebenden dazu verpflichten könnten, es sind immer die Überlebenden, die als Denkmalstifter die Getöteten für ihre Zwecke benutzen, sie als Helden, als Retter des Vaterlands, als Vorbild für Treue und Pflichterfüllung benennen, deren Tod nicht sinnlos gewesen sein darf.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, Gerstenberg 2006, S.142

»Mit der Bezeichnung ›Held‹ sollte die besondere militärische Leistung des Gefallenen, die letztendlich vor allem in seinem Tod bestand, verbal ausgezeichnet werden. Der Tod der Soldaten belegt nicht ihr militärisches Versagen, sondern zeugt von besonderem Mut und Einsatz.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone 2006, S. 89

»Jede Glorifizierung eines Menschen, der im Krieg getötet worden ist, bedeutet drei Tote im nächsten Krieg.«

• Kurt Tucholsky

Es folgt ein Sinnspruch, der nahezu identisch ist mit der Inschrift am Nationaldenkmal für die Befreiungskriege auf dem Kreuzberg in Berlin:

Den Gefallenen

zum Gedächtnis,

den Lebenden

zur Anerkennung,

den kommenden

Geschlechtern

zum Nacheifern!

Der Stifter des Obelisken, der Kriegerverein Neugraben und Umgebung, hat allerdings zur Verstärkung noch ein Ausrufezeichen angefügt. Mehr im Kapitel »Das Nationaldenkmal«.

Es folgt die Stifterangabe:

Errichtet 1913 vom Kriegerverein

Neugraben u. Umg. zu Ehren

der Veteranen von 1848 bis 1900

Mehr im Kapitel »Kriegervereine«.

An den Seiten folgen die Namen von 43 Kriegsteilnehmern, geordnet nach Herkunftsort und mit Vermerk, an welchem Krieg sie teilgenommen haben. Weitere Angaben wie z.B. Geburts- oder Todesdaten werden nicht genannt. Die Vornamen sind abgekürzt.

Auf der linken Seite werden Kriegsteilnehmer aus Hausbruch (ein Veteran), Neuwiedenthal (2) und Neugraben(18) aufgezählt. Von den 21 Veteranen haben 13 gegen Frankreich gekämpft. Mehr im Kapitel »Deutsch-Französischer Krieg 1870/71«.

Auf der rechten Seite ist die dritte Tafel eingelassen.

Darauf werden Kriegsteilnehmer aus Scheideholz (6 Veteranen) und Fischbeck (16) aufgezählt. Von den 22 Veteranen haben 12 im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gekämpft.

Der letzte auf der Tafel. R. Schumacher, kam 1900 aus China zurück. Das Völkerrecht ignorierend, hatten 1900/1901 die alliierten Truppen des deutschen Oberbefehlshabers Graf Waldersee in einer Racheaktion zehntausende chinesischer Frauen, Männer und Kinder ermordet und vergewaltigt, sie brandschatzten und raubten Kulturgut. Mehr im Kapitel »Expeditionskorps 1900/01 in China«.

Robert Schumacher hat 1898 sein Buch »Kiautschou und die Ostasiatische Frage: Erlebnisse aus China und der japanischen Gefechtsfront« veröffentlicht. Vielleicht handelt es sich um den R. Schumacher aus Fischbeck? Auf alle Fälle war er ein deutscher Soldat in China und seine Schilderungen geben einen Eindruck davon, wie Kolonialherren, Kolonialsoldaten und Missionare über chinesische Menschen geurteilt haben. Die Kiautschou-Bucht mit Tsingtau und dem Hinterland wurde 1898 von China mit allen Hoheitsrechten auf 99 Jahre an das Deutsche Reich verpachtet. Das Gebiet war etwa so groß wie Hamburg.

Google-Book: Kiautschou und die Ostasiatische Frage

Diesen Hinweis bekamen wir von Dr. Eckart Schörle. Herzlichen Dank!

Auf dem letzten Foto sehen wir links einen Findling, auf dem nächsten Foto ist er von vorn zu sehen.

Mit der Rundung des Steins wird ein Zweig oder ein Blatt dargestellt. Darunter in versetzten Zeilen die Widmung:

Unseren

Toten

zum Gedenken

Wann der Stein aufgestellt wurde und welcher Toten gedacht werden soll, wissen wir nicht. Falls auch hier Soldaten gemeint sind, zitieren wir dazu Hartmut Häger, ›Kriegstotengedenken in Hildesheim‹, Seite 29: »Doch nur scheinbar stellt sich das Kriegerdenkmal dem Vergessen in den Weg. Tatsächlich befördert es das Vergessen, indem es nur ausgewählte Aspekte des Geschehenen repräsentiert: Wirkungen ohne Ursachen, Geschehnisse ohne Geschichte, Ergebnisse ohne Prozesse, Namen ohne Persönlichkeit, Opfer ohne Täter.«

»Unseren Toten zum Gedenken«, das ist die heute übliche diffuse, alle Kriegsopfergruppen umfassende Formulierung: egal ob Wehrmachtssoldaten, SS-Männer, zivile Opfer, die Toten in Konzentrationslagern, hingerichtete Deserteure und Menschen im Widerstand ... nur eins ist klar bei der Wortwahl »Unseren«: es handelt sich um deutsche Opfer.

Nun gucken wir uns noch die weiteren Attribute des Obelisken an, von oben nach unten:

Der Bronzeadler, detail- und naturgetreu gearbeitet, steht auf einer Kugel. Damit könnte eine Kanonenkugel = Kampf, Krieg oder eine Weltkugel = Macht, Herrschaft gemeint sein. Mehr zur Symbolik des Adlers auf Kriegerdenkmälern in den Kapiteln »Der Adler« und »Wir sind die Herren der Welt«.

Darunter sehen wir einen Lorbeerkranz mit Schleife im Relief. Im alten Rom wurden siegreiche Waffen mit Lorbeerzweigen umwunden, später wurden den »Helden« von der Siegesgöttin Viktoria Lorbeerkränze gereicht oder aufs Haupt gesetzt.

Erneut Hartmut Häger in seinem Buch auf Seite 133: »Während des Ersten Weltkriegs sah sich der Lorbeer nationalistischer Verdächtigungen ausgesetzt. Er werde aus ›welschem Feindesland‹ eingeführt und sei deshalb ungeeignet für den Siegeskranz der Gefallenen. Eichen- und Tannenkränze seien dem italienischen Importartikel vorzuziehen. Verdrängen konnte das Eichenlaub den Lorbeer nicht, bedrängen offenbar schon.«

Weiter unten folgt ein weiteres Zierstück: die Ecken werden von Akanthus-Blättern umschmeichelt. Blätter der distelartigen Akanthuspflanze sind bis heute ein wiederkehrendes Motiv in der Ornamentik.

An der Frontseite des Obelisken wird mittig das militärische Ehrenzeichen eines Eisernen Kreuzes abgebildet, mit innenliegender Kontur und in der Version der zweiten Stiftung von 1870 mit einem »W« für Kaiser Wilhelm I. Mehr im Kapitel »Das Eiserne Kreuz«.

Über dem dreistufigen Sockel endet der Obelisk mit einem Relief aus einem Gebinde aus Palmblättern und dahinter liegenden gekreuzten Bajonetten. Von oben nach unten ist am Obelisken allerhand militärische Symbolik zusammengekommen.

Am Fuß des Obelisken liegt bei unserem Besuch Ende Januar 2024 noch der gut erhaltene Kranz vom Volkstrauertag im November.

...................................................................................................

Die Erste Erweiterung zum 1. weltkrieg

Im Jahr 1923 erfolgt die erste Erweiterung der Denkmalsanlage für die toten Soldaten des 1. Weltkriegs – in den Unterlagen des Süderelbe-Archivs wird sie »Grotte« oder »Felsenmal« genannt: eine leicht gebogene Feldsteinmauer mit abgestuften Seiten und einem einsteinigen Vorsprung als Sockel und Kranzablage.

Im später, nämlich 1958, aufgesetzten Schriftband auf hellgrauem Sandstein steht:

DEN TOTEN ZUR EHR' DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG

Drei wiederum schwarze Marmortafeln mit goldfarbenen Buchstaben und Ziffern sind eingelassen.

Auf der größten Tafel in der Mitte werden in zwei Spalten 46 Namen mittig gesetzt aufgezählt. Wieder ohne weitere Angaben, die Vornamen sind mit dem Initial abgekürzt.

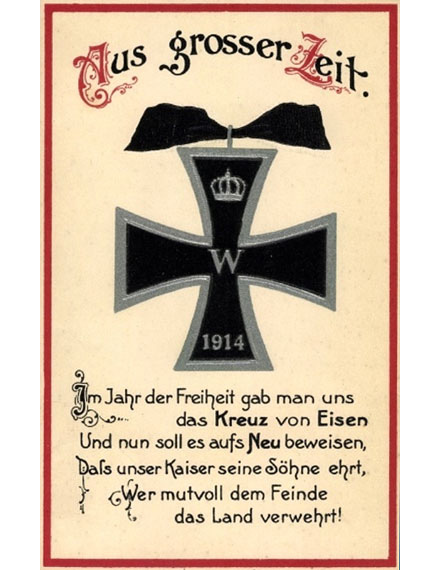

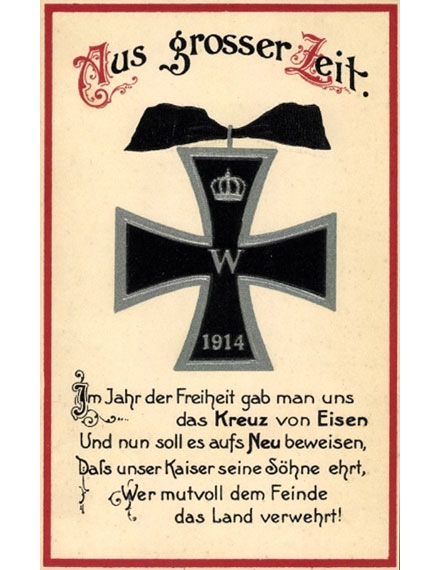

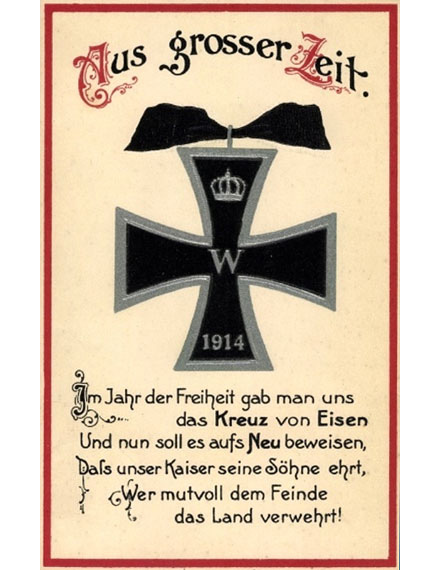

Die Namensliste beginnt aussen jeweils mit einem Eisernen Kreuz in der dritten Stiftung zum 1. Weltkrieg mit Krone, »W« für Wilhelm II und der Jahreszahl »1914«. Das Eiserne Kreuz wird auf Kriegerdenkmälern den toten Soldaten von den Denkmalsstiftern posthum und kollektiv verliehen. Allein ihr Soldatentod beweist die dafür erwartete Tapferkeit und die Treue.

Zwischen den Eisernen Kreuzen beginnt die Inschrift:

Im Weltkrieg

1914 // 1918

starben für Ihr Vaterland

aus den Ortschaften Neugraben:

»Wenn in den Inschriften explizit erwähnt wird, für was die Soldaten gestorben sind, ist es in den häufigsten Fällen das »Vaterland«. Die Verwendung dieses Begriffes war nach dem Ersten Weltkrieg meist mit einer nationalistischen Haltung verbunden: das deutsche Vaterland, mit dem die eigene Identität untrennbar verknüpft ist, und nur das deutsche Vaterland stellt höchsten Wert dar. Dass dieses »Vaterland« aus dem Streben nach europäischer Vormachtstellung mit im wahrsten Sinne Feuereifer in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, die Soldaten also in Wahrheit für einen Staat starben, der mittels ihrer Hilfe und ohne Rücksicht die eigenen Machtinteressen verfolgte, wird ausgeblendet.« schreibt Kerstin Klingel in ihrem Buch »Eichenkranz und Dornenkrone« 2006 auf Seite 94.

Mit dem Ziel seine Herrschaftsgebiete auszuweiten, trat Deutschland im August 1914 in den 1. Weltkrieg ein. In den folgenden vier Jahren kam es zu Materialschlachten mit dem erstmaligen Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Aus dem Deutschen Reich kamen fast zwei Millionen Soldaten ums Leben, weltweit etwa 17 Millionen, das übertraf alles bisher Dagewesene bei weitem.

Auf der linken Tafel stehen in gleicher Weise 40 Namen von Soldaten aus Hausbruch. Rechts und links, etwas entfernt von der Tafel, sehen wir einfache Eisenhaken als Kranzhalter.

Auf der rechten Tafel folgen 23 tote Soldaten aus Fischbek und zum Schluss werden wohl nachbenannte Soldaten aus Hausbruch (4) und Neugraben (5) aufgezählt.

Welche Mahnung die Initiatoren 1958 mit dem damals aufgesetzten Schriftband an die Lebenden aussprechen wollten, wissen wir nicht. Soldaten kollektiv zu ehren und gleichzeitig die Lebenden zum Frieden zu mahnen, wäre schwer zu verstehen.

Das »Felsenmal« von hinten. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite sieht man ein Haus mit türkisen Baldachinen. Es ist die Moschee der Islamische Gemeinde Neugraben Yildiz Camii, in der auf türkisch und deutsch gepredigt wird. Sie gehört zum Bündnis der Islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V., das ist ein Zusammenschluss von 16 Moscheegemeinden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit dem Motto: Eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen.

Islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V.

Friedliche Abendstimmung ...

... und noch ein frühes Foto, das nach der Einweihung des »Felsenmals« 1923 entstanden ist:

Damals gab es noch eine Wiese vor der Denkmalsanlage!

...................................................................................................

Die zweite Erweiterung

Wie oben schon erwähnt, erhielt die konkave Feldsteinmauer 1958 ein Schriftband aus hellgrauem Sandstein mit Deckelplatte.

Mit der Widmung:

DEN TOTEN ZUR EHR' DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG

Ausserdem wurde ein großer Steinblock geteilt, die Hälften wurden rechts und links von der Mauer aufgestellt.

Auf dem linken Steinblock steht unter einem Eisernen Kreuz in Kontur:

„Den Gefallenen,

Vermissten,

in Lazaretten

u. Gefangenschaft

Verstorbenen

des Weltkrieges

1939 – 1945“

»Die Entscheidung für Metaphern deutet darauf hin, dass das Grauen des Kriegstodes vom Denkmal verbannt werden sollte. An den geliebten Menschen möchte man sich nicht im Zustand seiner Hinfälligkeit erinnern, sondern ihn als kraftvollen Menschen im Gedächtnis bewahren. Das am häufigsten verwendete Wort ›Gefallener‹ (oder ›gefallen‹) schließt die Dimension des Kraftvollen in seine Definition ein. Die Vorstellung eines ritterlichen Turniers leuchtet auf. Nur ein Aufrechter kann zum Gefallenen werden. [...]

Es ist ein aseptischer Tod, der nichts mit den apokalyptischen Bildern gemein hat, die beispielsweise Erich Maria Remarque und Wolfgang Borchert in der Literatur oder Otto Dix in der bildenden Kunst hervorrufen: zerfetzte Gedärme, verpestete Lunge [...] Für das Fallen ist niemand so recht haftbar zu machen: der Schnee fällt, die Aktienkurse fallen – das Schicksal waltet hier wie dort.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, Gerstenberg 2006, S. 60/61, S.22

Um den Wortlaut der Inschrift hatte es im Vorfeld einen Briefwechsel gegeben. Der Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen u. Vermißtenangehörigen e.V., Ortsverband Hmbg. Neugraben wandte sich an Pastor Wachsmuth von der Ev.-luth. Kirchengemeinde: »Bei der Beratung über die Gestaltung des Ehrenmals dürfte übersehen worden sein, dass ausser den Gefallenen, Vermißten, den in der Heimat und auf der Flucht Umgekommenen, noch Tausende auf andere Art ihr Leben hingeben mussten. Wir denken hier an unsere Kameradem, die in den Kriegsgefangenen- + Zwangsarbeiterlagern und Gefängnissen verhungert, erschlagen und zu Tode gequält worden sind.

Wir als Heimkehrer haben die Verpflichtung übernommen, diese Kameraden, deren letzte Worte ›grüßt mir unsere Heimat‹ waren, nicht zu vergessen. […] So wie vorgesehen, sind unsere Kameraden, die am schwersten gelitten haben – ausgeschlossen, vergessen.«

Der Verband der Heimkehrer (VdH), mit durchaus revanchistischen Intentionen, war seit September 1950 eine Interessenvertretung von deutschen und österreichischen ehemaligen Kriegsgefangenen des 2. Weltkriegs, den Heimkehrern und den Spätheimkehrern. Mit letzteren sind auch die in der Sowjetunion verurteilten Kriegsverbrecher im 2. Weltkriegs gemeint. Lesen Sie dazu einen von vielen, im Wesentlichen gleichlautenden, Beiträgen aus dem Jahrbuch des VdH von 1952 »Wir mahnen die Welt«:

Jahrbuch 1952

Die Inschrift auf dem rechten Steinblock beginnt, obwohl es sich hier um zivile Opfer handelt, ebenfalls mit dem militärischen Ehrenzeichen, dem Eisernen Kreuz:

„Den durch den Krieg

1939 – 1945

in der Heimat

u. auf der Flucht

verschollenen

u. umgekommenen

Männern, Frau

und Kindern“

Am 16. November 1958 wurde diese zweite Erweiterung eingeweiht.

»Auf welchem dieser steinernen oder metallenen ›Ehrenmale‹ wurde beim Namen genannt, für wen oder was gestorben worden ist? Kein Wort von nationaler Machtpolitik, von Hegemonialstreben, nackten Besitzinteressen, Beutegier, Eroberungsgelüsten und Weltherrschaftsphantasien, für die Millionen von deutschen und fremden Soldaten umgekommen sind. Diese Motive werden ebenso wenig genannt wie die Namen derer, die in den beiden Weltkriegen aus dem Massensterben Profit geschlagen, Blut in Gold verwandelt und zu ihrem eigenen militärischen Ruhm gewissenlos ganze Armeen geopfert haben.«

• Ralph Giordano, Die zweite Schuld

Zusammenfassend muss man feststellen: In dieser Anlage wird an Kriege und militärische Auseinandersetzungen aus fast einem Jahrhundert erinnert. Sie sind maßgeblich von Preußen, dem Deutschen Kaiserreich und Nazi-Deutschland begonnen worden. Es wird jedoch ausschließlich der deutschen Toten gedacht.

1958 wurde die Anlage das letzte Mal erweitert. Diese Jahre waren in der Bevölkerung von Nachkriegsdeutschland noch bestimmt von der Verdrängung der Schuld ...

...................................................................................................

Wer ist zuständig?

Auf dem Grund und Boden der Michaelisgemeinde errichtete der Kriegerverein Neugraben 1913 den Obelisken, ebenso wie 1923 die Felssteinmauer. Im Oktober 1950 beklagt der Kirchenvorstand, dass der »hiesige Krieger-Verein« die Pflege und Instandhaltung nicht mehr übernimmt: »Seit 45 ist jede Fürsorge unterblieben.« Aber die Bitte um Unterstützung wird vom Denkmalschutzamt und vom Lichtwarkausschuss negativ beschieden.

Im Jahr 1958 trat die Kyffhäuser-Kameradschaft Neugraben im deutschen Soldatenbund »Kyffhäuser« die Rechtsnachfolge des Kriegervereins an. Die Kameradschaft hat dann mit Zustimmung der Kirchengemeinde die Erweiterung für die Toten des 2. Weltkriegs durchgeführt. Im Ortsbereich Hausbruch - Neugraben - Fischbek wurden viele kleine und große Spenden gesammelt und in einer Mappe dokumentiert. In den Protokollen der Mitgliederversammlung der Kyffhäuser Kameradschaft ist vom »Kamerad Pastor Wachsmuth« als Vertreter der Michaeliskirche die Rede.

»Über dem Felsenmal für die Opfer des ersten Weltkrieges soll ein aus grauem Sandstein gefertigtes Schriftband mit Deckplatte angebracht werden ... Zu beiden Seiten dieses Ehrenmales werden zwei Findlingsblöcke ... aufgestellt werden. Über dem linken Findling wird sich das Eiserne Kreuz erheben ...« (Harburger Nachrichten, 15. April 1958). Der Kirchenvorstand sagte zu, dass das »Abschirmgitter« zurückgesetzt werden kann, damit die Öffentlichkeit jederzeit von der Straße aus Zugang hat.

Dies ist ein Einweihungsfoto der zweiten Erweiterung am 16. November 1958 – die Findlingsblöcke sind auf diesem Foto nicht zu sehen. Aber viele Kränze, das neue Schriftband auf der Feldsteinmauer und das 1952 erbaute Gemeindehaus direkt dahinter.

In einem Brief vom 24. Dezember (!) 1958 beklagt der Ausschuß des Ev.-luth. Gesamtverbandes Harburg die Kosten, die durch die Verantwortung für die Denkmäler auf Kirchengrund entstehen. »Wir meinen auch, daß es ein Unrecht ist, wenn der Staat sich der Ehrenpflicht gegenüber seinen Gefallenen glaubt entziehen zu dürfen.« (siehe PDF-Download weiter unten)

Zur Einweihung am 16. November 1958 werden 18 Vereine und Verbände und andere Kameradschaften im Kyffhäuserbund eingeladen. »Ich bitte Sie, zu dieser Einweihung eine Abordnung zu entsenden. Falls Sie mit Fahne erscheinen und sich am Kirchgang beteiligen, wollen Sie sich bitte um 9 Uhr 30 beim Gastwirt Peter Wolkenhauer einfinden, damit ein geschlossener Fahneneinmarsch erfolgen kann.«

In einer Vereinbarung vom 18.10.1966 verpflichtet sich die Kameradschaft, weiter für die Unterhaltung des Denkmals und der gärtnerischen Anlagen zu sorgen.

Bei Auflösung der Kameradschaft sollten Rechte und Pflichten auf die Kirchengemeinde als Eigentümerin übergehen. Dieser Fall trat 1973 ein.

Das Denkmal verwahrlost nun zusehends. Eine zeitlang übernehmen Kirchenmitglieder pflegerische Arbeiten, hatten dies aber 1997 schon seit ein paar Jahren eingestellt.

1997/98 wird eine umfassende Renovierung von der Michaelisgemeinde, dem Schützenverein Scheideholz und dem Schützenverein Neugraben durchgeführt. An den Materialkosten beteiligen sich die Kirchengemeinde, das Kreisdenkmalschutzamt und der Ortsausschuss Süderelbe. Die Schützen malen die Inschriften neu aus und leisten die erforderlichen Maurerarbeiten. Herr Kaiser vom Schützenverein Neugraben spendet die Bepflanzung.

Harburger Nachrichten, 30. April 1997

Dokumente aus dem Süderelbe-Archiv

• Wir danken sehr herzlich Katrin Ehlberg vom Süderelbe-Archiv für die großzügige Unterstützung. Die historischen Fotos und die Dokumente stammen aus dem Archiv in der Bücherhalle Neugraben.

Die Denkmalsanlage liegt an der viel befahrenen Cuxhavenerstraße, der B 73.

...................................................................................................

Märzrevolution von 1848

»Ausgehend von Frankreich brach 1848 eine Revolutionswelle über Europa herein und erfasste den größten Teil des europäischen Kontinents.

Foto: Wikimedia Commons, gemeinfrei

Foto: Wikimedia Commons, gemeinfrei

»Erinnerung an den Befreiungskampf in der verhängnisvollen Nacht 18.–19. März 1848«, mit einer Barrikadenszene aus der Breiten Strasse, Berlin

Unruhen und Kämpfe erschütterten die politische und gesellschaftliche Ordnung in Frankreich, den deutschen und italienischen Staaten, dem gesamten österreichischen Vielvölkerstaat und den Grenzzonen des Osmanischen Reiches auf dem Balkan. In Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und in Skandinavien verstärkten sich Reformbewegungen. Zentrales Anliegen der politisch aktiven Bevölkerung in den meisten Kernräumen der Revolution war die Schaffung von Nationalstaaten. Hinzu kam die Demokratisierung der politischen Herrschaftssysteme und Neuordnung der Sozialverfassungen. Die nationalen, liberalen und sozialen Bestrebungen scheiterten mit der gewaltsamen Niederschlagung der Revolution 1849. Der Sieg der restaurativen Mächte leitete vielerorts reaktionäre Jahre ein, in denen sich moderne Ideen nur langsam Bahn brachen.«

Der komplette Beitrag

Weitere Informationen:

Am 18. März 1848 fand die Märzrevolution in Berlin ihren blutigen Höhepunkt. Wie kam es zu den Ausschreitungen? Warum ist die Revolution gescheitert?

Deutschlandfunk

Mit der Revolution von 1848 entstand erstmals ein deutscher Nationalstaat. Zuvor zeichnete sich der deutschsprachige Raum durch Vielstaatlichkeit und föderative Staatenbünde aus.

Bundeszentrale für politische Bildung

...................................................................................................

Deutsch-Dänischer Krieg 1864

Mit den Deutschen Einigungskriegen setzte Preußen die Idee des deutschen Nationalstaates im Sinn der kleindeutschen Lösung durch. Nach den Siegen im Deutsch-Dänischen Krieg, 1864, dem Deutschen Krieg gegen Österreich, 1866 und dem Deutsch-Französischen Krieg, 1870/71 entstand das preußisch dominierte Deutsche Kaiserreich. Heute gedenken vor allem die Dänen des ersten der drei Kriege, durch die Otto von Bismarck gewaltsam seinen deutschen Nationalstaat schuf.

Der Deutsch-Dänische Krieg war ein neun Monate andauernder militärischer Konflikt um die Herzogtümer Schleswig und Holstein, insbesondere um die Zugehörigkeit des Herzogtums Schleswig. Mit der Novemberverfassung von 1863, die eine gemeinsame Verfassung für das Königreich Dänemark und das Herzogtum Schleswig war, sollte Schleswig näher an den dänischen Gesamtstaat angebunden werden, während sich zugleich die deutschgesinnte Bewegung Schleswig in Verbindung mit Holstein einem zu schaffenden deutschen Nationalstaat anschließen wollte. Die Kriegsgegner waren einerseits Preußen und das Kaisertum Österreich, andererseits der Dänische Gesamtstaat. Die zahlen- und waffentechnisch weit überlegenen österreichisch-preußischen Truppen besiegten die dänische Armee in dem kurzen Feldzug.

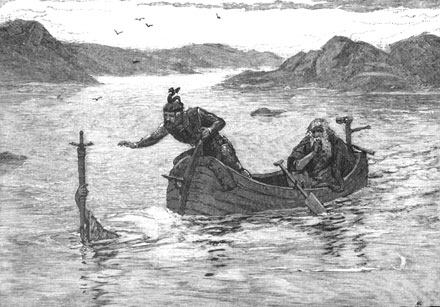

Foto: Wikimedia Commons, gemeinfrei

Foto: Wikimedia Commons, gemeinfrei

• Gemälde von Wilhelm Kamphausen: Die kriegsentscheidende Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864

Weitere Informationen:

»Am 30. Oktober 1864 unterzeichnen Preußen, Österreich und Dänemark in Wien einen Friedensvertrag. Dänemark muss Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich abtreten. Damit verliert Dänemark fast eine Million Einwohner und ein Drittel seiner Fläche. Im Vertrag von Gastein vom 14. August 1865 erhält Preußen die Herzogtümer Sachsen-Lauenburg und Schleswig. Holstein fällt an Österreich. Doch Preußen provoziert seinen einstigen Partner Österreich mehrfach und löst damit 1866 den ›Deutschen Krieg‹ aus.«

NDR.de. Deutsch-Dänischer Krieg 1864: »In Gottes Namen drauf«

...................................................................................................

Deutscher Krieg gegen Österreich 1866

... ist der zweite der Deutschen Einigungskriege. Vom 14. Juni 1866 bis zum 23. August 1866 kam es zum sogenannten Deutschen Krieg, bei dem sich Preußen und Österreich bekriegten. Eine entscheidende Rolle spielten hierbei die Auseinandersetzungen rund um Gebiete in Norddeutschland, die damals noch zu Österreich gehörten. Losgetreten wurde der Krieg von Otto von Bismarck, der aufgrund preußisch-österreichischer Rivalitäten seine Truppen ins österreichische Holstein einmarschieren ließ.

Foto: Wikimedia Commons, Deutsches Historisches Museum, gemeinfrei

Foto: Wikimedia Commons, Deutsches Historisches Museum, gemeinfrei

• Gemälde von Georg Bleibtreu: »Die Schlacht von Königgrätz«. Der preußische König Wilhelm I., Bismarck und General Moltke beobachten die größte Umfassungsschlacht der Kriegsgeschichte: Am 3. Juli 1866 standen sich etwa 180.000 Österreicher und 200.000 Preußen gegenüber. 1.500 Geschütze kamen zum Einsatz. Mit dem Sieg der preußischen Armee eröffnete sich der Weg für eine Reichseinigung unter preußischer Führung – ohne Österreich

Preußen gewann den Krieg und es wurde der Friedensvertrag von Prag, der Prager Frieden, geschlossen.

Mehr Informationen:

»Entschieden wurde der Krieg nach nur wenigen Wochen in der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866. Im europäischen Ausland wurde der überraschend schnell errungene Sieg Preußens mit Misstrauen betrachtet.«

LeMO. Lebendiges Museum Online

...................................................................................................

Deutsch-Französischer Krieg 1870/71

... ist der dritte der Deutschen Einigungskriege. Er war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits.

Auslöser war der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die Frage der spanischen Thronkandidatur eines Hohenzollernprinzen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ließ die Emser Depesche, mit der er darüber informiert worden war, dass König Wilhelm I. die französischen Forderungen abgelehnt hatte, in provokant verkürzter Form veröffentlichen. Dies erregte auf beiden Seiten nationalistische Empörung und veranlasste den französischen Kaiser Napoléon III. am 19. Juli 1870 zur Kriegserklärung an Preußen.

Von den großen Schlachten gingen im gesamten Kriegsverlauf alle für Frankreich verloren oder endeten im Patt. Im Februar 1871 fand sich die französische Regierung, nach dem Fall von Paris, zum Vorfrieden von Versailles bereit.

Noch während Paris von deutschen Truppen belagert wurde, proklamierten die deutschen Fürsten und Vertreter der Freien Städte am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses den preußischen König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser, eine Demütigung für die Franzosen. Hohe Reparationszahlungen und vor allem der Verlust Elsaß-Lothringens erzeugte einen dauerhaften, gegen Deutschland gerichteten Revanchismus. In Deutschland wiederum verfestigte sich die Vorstellung von der so genannten Erbfeindschaft gegenüber Frankreich.

• Wandgemälde von Anton von Werner für die Ruhmeshalle Berlin: Die Kaiserproklamation in Versailles. Nicht zu übersehen: Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck, der mit seiner aggressiven und heimtückischen Politik die Proklamation eines deutschen Kaisers möglich gemacht hatte.

»Die Deutung der Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im Versailler Spiegelsaal als Demütigung Frankreichs gehörte ebenso zum erinnerungspolitischen Konzept des im Kaiserreich vereinten Deutschland wie die alljährliche Zeremonie des Sedantages, an dem der entscheidende Sieg vom 2. September 1870 gefeiert wurde. Doch jede Demütigung zieht die nächste nach sich, und so muss es kaum verwundern, dass Frankreich im Sommer 1919 nach Beendigung des Ersten Weltkrieges seinen Sieg über Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles auskostete. Es gehört sicherlich zu den grössten Verdiensten Charles de Gaulles, dass er nach 1945 kein «drittes Versailles» folgen liess, sondern mit dem Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 die Kette gegenseitiger Demütigungen durchbrach.«

• Der Historiker Clemens Klünemann in Neue Zürcher Zeitung, 9.1.21

Mehr auf www.bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung

...................................................................................................

Expeditionskorps 1900/01 in China

Unter der westlichen Bezeichnung »Boxeraufstand« versteht man eine chinesische Bewegung gegen den europäischen, US-amerikanischen und japanischen Imperialismus. Die Staaten hatten sich im Rahmen ihrer Kolonialpolitik in China festgesetzt. Die Vertreter der chinesischen Bewegung machten die »Fremden« für das um sich greifende Elend verantwortlich. Um die Jahreswende 1899/1900 kam es in der Provinz Schantung zu vereinzelten offenen Ausbrüchen.

In der Folge stellten sechs europäische Staaten sowie die USA und Japan ein Expeditionskorps für eine Intervention in China zusammen. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. hatte unverzüglich auf den Vorschlag einer gemeinsamen Militäraktion europäischer Staaten reagiert, weil sich in diesem Rahmen die verstärkte Rolle des Deutschen Reiches in der Weltpolitik demonstrieren ließ. Zu seiner Genugtuung konnte er erreichen, dass dem ehemaligen deutschen Generalstabschef Feldmarschall Alfred Graf von Waldersee der Oberbefehl über dieses gemeinsame Expeditionsheer übertragen wurde. Bei der Verabschiedung eines Teils der deutschen Truppen am 27. Juli in Bremerhaven hielt Wilhelm II. seine berüchtigte Hunnenrede:

»Eine große Aufgabe harrt eurer: ihr sollt das schwere Unrecht, das geschehen ist, sühnen. Die Chinesen haben das Völkerrecht umgeworfen, sie haben in einer in der Weltgeschichte nicht erhörten Weise der Heiligkeit des Gesandten, den Pflichten des Gastrechts Hohn gesprochen. Es ist das um so empörender, als dies Verbrechen begangen worden ist von einer Nation, die auf ihre alte Kultur stolz ist. Bewährt die alte preußische Tüchtigkeit, zeigt euch als Christen im freudigen Ertragen von Leiden, mögen Ehre und Ruhm euren Fahnen und Waffen folgen, gebt an Manneszucht und Disziplin aller Welt ein Beispiel […] Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutschlands in China in einer solchen Weise bekannt werden, daß niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen!«

• nach Wikipedia, abgerufen am 7. Januar 2018

• Detail einer im Jahr 1901 mit der chinesischen Kaiserlichen Post in die Schweiz verschickten Postkarte.

Hauke Neddermann hat für »freedom roads! – postkoloniale Erinnerungskultur« eine Charakterisierung von Graf Waldersee geschrieben:

Graf Waldersee

Bei seiner Rückkehr im Jahr 1902 wurde Graf von Waldersee zum Ehrenbürger der Stadt Itzehoe ernannt.

Mehr Informationen:

»Der chinesische ›Boxeraufstand‹ von 1900 war sowohl das Ergebnis lang andauernder europäischer, amerikanischer und japanischer Einmischung in die chinesische Wirtschaft und des Zerfalls der korrupten und ineffizienten Ching-Dynastie als auch die kurzfristige Folge des Versuchs der Regierung, die verständlichen Ressentiments der Bevölkerung gegen koloniale Niederlassungen auszunutzen. Die ›Boxer‹-Mitglieder des Geheimbundes Yi-he quan (›Faust für Recht und Einigkeit‹) – bekämpfen Missionierung und Industrialisierung Chinas durch Ausländer ...«

Website deutsche-schutzgebiete.de

...................................................................................................

Das Nationaldenkmal

Die Widmung auf dem Obelisken von 1913 in Neugraben: Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den kommenden Geschlechtern zum Nacheifern! ist nahezu identisch mit der Inschrift am Nationaldenkmal von 1818 für die Befreiungskriege auf dem Kreuzberg in Berlin.

Auf der höchsten Stelle der Erhebung legte König Friedrich Wilhelm III. am 19. September 1818 den Grundstein des deutschen Nationaldenkmals für die Siege in den Befreiungskriegen. Das Denkmal war 1818-1821 von Karl Friedrich Schinkel geschaffen worden.

Foto: Wikimedia Commons / Jörg Zägel, Lizenz 3.0

Foto: Wikimedia Commons / Jörg Zägel, Lizenz 3.0

• Das Nationaldenkmal für den Sieg in den Befreiungskriegen gegen Napoleon auf dem Kreuzberg im Viktoriapark in Berlin-Kreuzberg, hier die Ostseite mit Erinnerung an die Schlachten von Groß-Görschen (Mitte), Großbeeren (links) und Denewitz (rechts).

Die Einweihung des Denkmals erfolgte am 30. März 1821, dem Jahrestag der Erstürmung des Montmartre. Bei gleicher Gelegenheit erhielt der Hügel seinen heutigen Namen Kreuzberg. Die Widmungsinschrift verfasste im Auftrag des Königs der Altphilologe August Boeckh:

Der König dem Volke,

das auf seinen Ruf hochherzig

Gut und Blut dem Vaterlande darbrachte.

Den Gefallenen zum Gedächtniß,

den Lebenden zur Anerkennung,

den künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung.

Die zweite Hälfte dieses Textes war die gängige Vorlage für Kriegerdenkmäler beider Weltkriege, teilweise nur geringfügig verändert oder man verzichtete, besonders bei Denkmälern für den 2. Weltkrieg, auf die Zeitebene der Zukunft. Die letzte Zeile wurde auf Denkmälern zum 1. Weltkrieg verwendet, um die nachfolgende Generation in revanchistischer Absicht in die Pflicht zu nehmen.

In Neugraben erhielt die Steinmauer mit den Tafeln zum 1. Weltkrieg 1958 nachträglich ein Schriftband mit dem Text:

Den Toten zur Ehr den Lebenden zur Mahnung

Was damit 1958 gemeint war, ist nicht klar: Die Soldaten werden geehrt, die Lebenden gemahnt. Zu was? Die Ehrung der toten Soldaten nicht zu vergessen?

...................................................................................................

Kriegervereine

»Nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 erfuhren Vereine und Organisationen, in denen das Andenken an den Deutsch-Französischen Krieg wachgehalten werden sollte, enorme Popularität. 1896 wurde durch Sammlung der Kriegervereine auf dem thüringischen Kyffhäuser-Berg ein Mahnmal zum Andenken an die deutsche Einheit eingeweiht. Der vier Jahre später gegründete ›Deutsche Reichskriegerbund Kyffhäuser‹ umfaßte als Dachverband schon bald nahezu sämtliche Kriegervereine des Kaiserreichs. In der Weimarer Republik bildete der formell unpolitische Kyffhäuserbund einen fruchtbaren Boden für die Verherrlichung des Ersten Weltkriegs und die Verbreitung der Dolchstoßlegende sowie der behaupteten Kriegsschuldlüge.

Die etwa 29.000 lokalen Kriegervereine im Deutschen Reich pflegten neben einer intensiven Kameradschaft und der Fürsorge für Kriegsversehrte den Mythos des Frontkämpfertums. Zumeist waren sie die Initiatoren für den Bau von Kriegerdenkmalen, die nach 1918 in nahezu jeder deutschen Gemeinde zu finden waren und deren größtes das Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen war. Dem kollektiven Gedenken an die Kriegserlebnisse dienten auch die ab 1925 alle zwei Jahre stattfindenden Reichskriegertage, an denen sich neben Kriegervereinen Wehrverbände wie der Stahlhelm beteiligten.

1932 rief der Kyffhäuserbund seine ca. zwei Millionen Mitglieder auf, ihre Stimme bei der bevorstehenden Reichspräsidentenwahl seinem seit 1919 amtierenden Ehrenpräsidenten Paul von Hindenburg zu geben. Für seinen Gegenkandidaten, den ehemaligen Frontsoldaten Adolf Hitler, eine allzu schmerzliche Erfahrung. Vier Jahre nach der Machtübernahme der NSDAP verfügte er 1937 die Umbenennung des traditionsbewußten Kyffhäuserbunds in ›NS-Reichskriegerbund‹, der 1943 aufgelöst wurde.«

• Arnulf Scriba, Deutsches Historisches Museum, Text: CC BY NC SA 4.0

Link zum Beitrag

»Am 3. März 1943, einen Monat nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad, löste Adolf Hitler den Kyffhäuserbund auf Reichsebene auf. Das Vermögen wurde der NSDAP übertragen und die weiter bestehenden lokalen Vereine, die in der Endphase des Zweiten Weltkriegs den Grundstock für die Volkssturm-Einheiten bildeten, der Partei unterstellt.

Nach 1945: Durch Kontrollratsgesetz Nr. 2 (Auflösung und Liquidierung der Naziorganisationen) vom 10. Oktober 1945 wurden alle Organisationen und Einrichtungen, die der nationalsozialistischen Herrschaft gedient haben, ›abgeschafft und für ungesetzlich erklärt‹, so unter anderem auch der NS-Reichskriegerbund.

1952 begann die Wiedergründung des Verbandes mit allen Landesverbänden. Heute betont er seine Rolle als Reservisten- und Schießsportverband. Ein Spiegel-Artikel aus dem Jahr 1990 legte nahe, dass er sich am rechten Rand des politischen Spektrums bewegt. Der Verband sieht sich durch die ›Kyffhäusertreffen‹ der Partei ›Alternative für Deutschland‹ (AfD) unbegründet mit dieser Partei assoziiert und betont die Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und Grundgesetz als zentrale Aufgaben des Verbandes.«

• Nach Wikipedia, abgerufen am 14. Juli 2020

»Militärische Vereine spielten früher im gesellschaftlichen Leben eine weit größere Rolle als heute! Geachtet war nur der Mann, der ›gedient‹ hatte. Im Zivilleben konnte man durch die Mitgliedschaft in einem Militärverein am Ansehen, dass der Soldatenstand genoß, weiter teilhaben. So wurden die ›Kriegervereine‹, wie sie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts genannt wurden, die mitgliederstärkste Vereinsform in Deutschland. Am Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte ihr Zusammenschluß zum ›Kyffhäuserbund‹. Neben allgemeinen Kriegervereinen bildeten sich Kameradschaften bestimmter Regimenter oder Waffengattungen. [...]

In engem Zusammenhang mit dem Kriegsvereinswesen stehen viele Denkmäler in Stadt und Land: Die Vereine regten ihre Errichtung an, spendeten Geld dafür und marschierten bei ihrer Einweihung auf.«

• Ludwig Arndt, Militärvereine in Norddeutschland, BOD, Werbetext zum Buch, 2008

Eine Todesanzeige in der Elbe-Jeetzel-Zeitung vom 23. März 2005 (!)

2006 beantwortete die Bundesregierung die kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE zu Traditionsverbänden, Kameradschaftsvereinen und dem Rechtsextremismus.

Deutscher Bundestag Drucksache 16/1282

...................................................................................................

Der Adler

Der Adler auf dem Obelisken in Neugraben ist detailreich gearbeitet. Aufmerksam, mit aufgestellten Schwingen zum Abflug bereit, sitzt er auf seinem Ausguck. Das ist kein gemütliches Ausruhen, angespannt wartet er auf seinen Einsatz, der unmittelbar bevorzustehen scheint.

»Der Adler ist als ›der mächtigste König im Luftrevier‹ (Anfang des ›Seeräuberlied‹, das zum Marschliederkanon der Wehrmacht gehörte), der König der Lüfte und wehrhafter Beschützer seines Horstes.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, S. 137

»Als Hoheitszeichen des Deutschen Reiches und als Symbol für deutsche Macht und Stärke galt der Seeadler. Der Raubvogel konnte nach 1871 wachsam nach Westen spähen, oft aufreizend mit den Flügeln schlagen und/oder den geöffneten Schnabel drohend dem französischen Feind entgegenstrecken. [...]

Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Versailler Vertrages stieß die ›Deutsche Tageszeitung‹ vom 26. Juni 1919 den Stoßseufzer aus, es möge ›vielleicht doch in nicht so ferner Zeit [...] – der Tag komm[en], an welchem das Deutsche Volk sich aus seinem tiefen Fall wieder erheben kann und der deutsche Adler von neuem den Flug zur Sonne unternimmt.‹ Dieser sehnsüchtige Wunsch wurde in die Gedenkwelt hineingetragen – Hamburg-Gross Borstel, Oktober 1922: ›Mit kräftigen Krallen steht er trotzig und lauernd auf seinem eisernen Grund, den scharfen Blick nach Westen gerichtet‹; Wasserkuppe/Rhön, 1923, Weiherede des Oberstleutnants a.D. Walter von Eberhardt: ›Und eigene Kraft wird es sein, die alle Fesseln, die Schmach und Schande, die Not und Elend uns angelegt haben, wieder sprengen wird. Nach Westen blickt der Adler. Er weist uns den Weg, den wir gehen müssen.‹ Auch dort die Kranzschleife des ›Bundes der Jagdflieger‹ am Tag der Einweihung: ›Adler, Du, halte die Wacht! Um uns ist Schande und Nacht. / Siehe, dort hinter dem Rhein / Schlummert der Brüder Gebein / Bis einst der Morgen erwacht. Adler, Du, halte die Wacht!‹.«

• Loretana de Libero, Rache und Triumph, Krieg Gefühle und Gedenken in der Moderne, De Gruyter Oldenbourg, S.95f

Oberst a.D. Roethe beschrieb den steinernen Adler in der Festrede vor der Enthüllung des Denkmals in Waren an der Müritz am 26. Juni 1932 folgendermaßen:

»Der Adler des Steins, der nun sogleich vor Ihren Augen erscheinen wird, er ist das Bild des Adlers der Deutschen, das Sinnbild von Deutschlands Macht und Herrlichkeit. Noch verkrampft sich die rechte Klaue auf dem am Boden liegenden Stahlhelm, dem Zeichen der deutschen Wehrhaftigkeit. Aber schon sieht er in der Ferne das Morgenrot des kommenden Tages, schon regt er die Flügel.

So gebe der allmächtige Lenker der Geschicke der Völker, der uns diese Prüfungszeit auferlegt hat, daß gar bald der Adler des Deutschen Volkes die mächtigen Schwingen breite zum stolzen kühnen Fluge der Sonne entgegen in die ferne glückhafte Zukunft unseres Volkes. Und daß wir bald die Gelegenheit finden, das stolze Lied in die Lüfte zu jubeln, das der Dichterherold unserer Väter ihnen mitgab in die Kämpfe und Märsche nach Paris, wo sie sich die Kaiserkrone und das einige mächtige Reich holten – das Lied:

Flieg, Adler, flieg! Wir folgen nach

Ein Einig Volk in Waffen.

Wir folgen nach, ob tausendfach

Des Todes Pforten klaffen.

Und fallen wir: Flieg, Adler, flieg!

Aus unserm Blute wächst der Sieg.

V o r w ä r t s ! «

Sieben Jahre später flog er dann wieder, der Adler: der 2. Weltkrieg begann mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in Polen.

...................................................................................................

»wir sind die Herren der Welt«

Der mächtigste König im Luftrevier

Ist des Sturmes gewaltiger Aar.

Die Vöglein erzittern, vernehmen sie nur

Sein rauschendes Flügelpaar.

Wenn der Löwe in der Wüste brüllt,

Dann erzittert das tierische Heer.

Ja, wir sind die Herren der Welt

Die Könige auf dem Meer.

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

Zeigt sich ein Schiff auf dem Ozean,

So jubeln wir freudig und wild;

Unser stolzes Schiff schießt dem Pfeile gleich

Durch das brausende Wogengefild.

Der Kaufmann erzittert vor Angst und vor Weh,

Den Matrosen entsinket der Mut,

Und da steigt am schwankenden Mast

Unsre Flagge, so rot wie das Blut.

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

Wir stürzen uns auf das feindliche Schiff

Wie ein losgeschossener Pfeil.

Die Kanone donnert, die Muskete kracht,

Laut rasselt das Enterbeil,

Und die feindliche Flagge, schon sinkt sie herab.

Da ertönt unser Siegesgeschrei:

Hoch lebe das brausende Meer,

Hoch lebe die Seeräuberei!

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

SA-Version (ca. 1930)

Der mächtigste König von Groß-Berlin

das ist der Isidor Weiß

Doch Dr. Goebbels der Oberbandit

der macht ihm die Hölle schon heiß

Seine eigene Schupo die nimmt ihn sich vor

man hört es bis zum Brandenburger Tor

Er nennt sich Dr. Bernhard Weiß doch bleibt er der Isidor

»Der mächtigste König im Luftrevier«, auch bekannt als Piratenlied, ist ein seit 1915 belegtes Volkslied, das im 1. Weltkrieg als eine Art inoffizielle Hymne der deutschen U-Bootfahrer zu besonderer Popularität kam. Wegen Formulierungen, die während der NS-Diktatur hinzugefügt wurden, wird das Singen des Liedes durch Bundeswehrsoldaten kontrovers beurteilt.

Während der NS-Diktatur wurde das Lied vom Regime gefördert und umgeschrieben. So wurden aus den »Fürsten der Welt« in der NS-Version die »Herren der Welt«. Auch wurde das Lied textlich von der SA so umgedichtet dass es ein Spottlied auf den damaligen jüdischen Polizeivizepräsidenten von Berlin Bernhard Weiß wurde. Nach dem 2. Weltkrieg ist »Der mächtigste König im Luftrevier« unter anderem im Liedgut der Pfadfinderbewegung belegt und in dem Liederbuch »Die Mundorgel« enthalten.

»Der mächtigste König im Luftrevier« wurde nach dem 2. Weltkrieg auch ins Liedgut der Bundeswehr übernommen. So findet es sich 1983 im Liederbuch der Fallschirmjäger und 1991 im offiziellen Liederbuch der Bundeswehr »Kameraden singt!« Nachdem der ARD-Kulturreport am 25. November 2001 einen Beitrag über die Geschichte des Schlagers Lili Marleen und das Liedgut der Bundeswehr ausstrahlte, wurde auch der Text des Piratenliedes kontrovers diskutiert. Für Kritik sorgte vor allem, dass die Bundeswehr nicht die ursprüngliche Version, sondern die Version mit dem während der NS-Diktatur umgeschriebenen Text übernommen hatte.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 8.3.2021

Das erste Liederbuch der Bundeswehr erschien 1958. Getreu dem Adenauerschen Appell »Vergesst mir die Musike nicht, das ist eine wichtige Sache für die Soldaten!« Ab Juni 2017 wurde das Liederbuch der Bundeswehr »Kameraden singt!« von 1991 dann auf Geheiß der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen überarbeitet.

»Als es im 2. Weltkrieg gegen England ging, sang die Wehrmacht ›Der mächtigste König im Luftrevier‹. Darin heißt eine Zeile: "Ja, wir sind die Herren der Welt". Und auch heute wird das Lied mit dieser Zeile noch so gesungen. [Der Musikwissenschaftler Eberhard] Frommann fürchtet, dass sich die Bundeswehr bei einem eventuellen Auslandseinsatz mit solch einem Lied unbeliebt machen könnte.

›Die Soldaten, die da jetzt nach Afghanistan gehen oder auch im Kosovo stationiert sind, sollten sich hüten, diese Lieder, die diesen Aggressionsgeist der Wehrmacht noch in sich tragen, so wie ›Ja, wir sind die Herren der Welt‹, noch zu singen.«

Mehr auf www.ag-friedensforschung.de

Auch Volksbarde Heino hat den mächtigsten König im Luftrevier vertont, beim »Tirallala, tirallala« läßt er sich von einem fröhlichen Mädelchor begleiten:

YouTube, Heino: Der mächtigste König ...

...................................................................................................

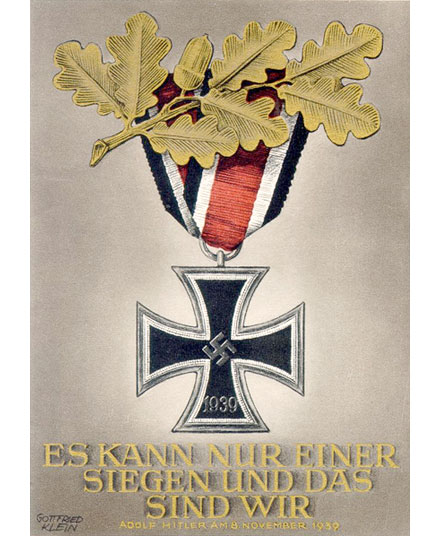

Das Eiserne Kreuz

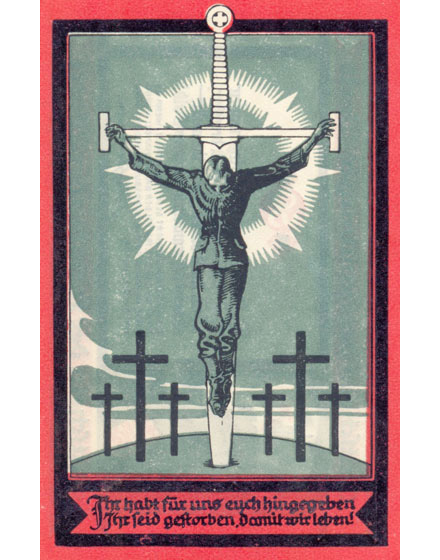

»Das Eiserne Kreuz wurde erstmalig 1813 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gestiftet. Es war der erste militärische Orden, der nicht nur an Offiziere, sondern auch an einfache Soldaten für ihre militärischen Verdienste verliehen werden konnte. Kurz darauf führte der König die allgemeine Wehrpflicht ein. Das bisherige Söldnerheer wandelte sich zum Bürgerheer und für die Bürger mussten Anreize geschaffen werden, das eigene Leben im Krieg aufs Spiel zu setzen. Damit begann eine neue Zeit beim preußischen Militär: Soldaten waren nicht mehr nur Befehlsempfänger ohne Stimme und ohne Namen, sondern seit dieser Zeit wurden sie zu Vorbildern gemacht, denen nachgeeifert werden sollte. Der König versprach in der Stiftungsurkunde jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal, das heißt, die Erwähnung auf einem Denkmal. Zumeist wurde das damals als Tafel in einer Kirche realisiert: Zeugnis der engen Verbindung von Monarchie und Kirche.

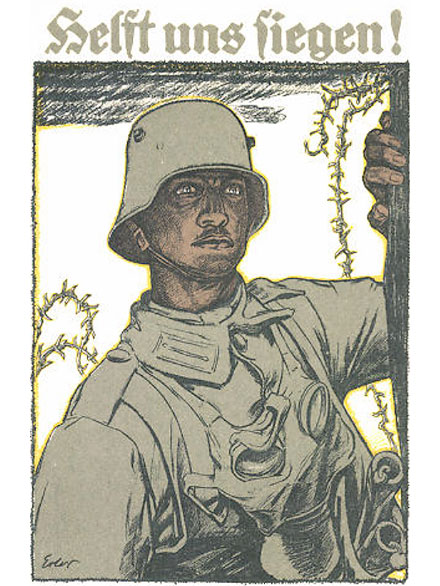

• »Fake News« anno 1914: Das Deutsche Reich hatte gerade das neutrale Belgien überfallen, damit die Truppen sich auf dem schnellsten Weg zum Erzfeind Frankreich begeben konnten.

Das Eiserne Kreuz wurde sehr häufig als Relief auf Kriegerdenkmälern verwendet. Es steht hierbei als solches symbolisch für die Anerkennung der besonderen ›Vaterlandstreue‹ der gefallenen Soldaten. Ihr Tod im Krieg wurde dafür als Beweis gedeutet. Durch die Verwendung des Eisernen Kreuzes auf einem Denkmal sollten die Soldaten posthum für ihr Verhalten ausgezeichnet werden und damit als Vorbilder für die Nachwelt gelten. Nach 1813 wurde es 1870 von Kaiser Wilhelm I. und 1914 von Kaiser Wilhelm II. neu gestiftet.

Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr. PK 2005/2

Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr. PK 2005/2

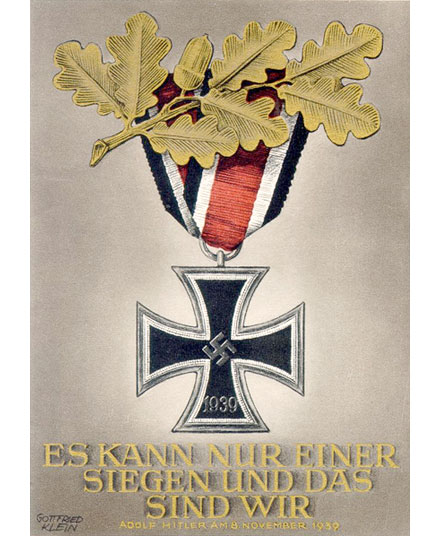

• Die von Adolf Hitler am 8. November 1939 anlässlich des Überfalls auf Polen ausgesprochene Losung

Auch Adolf Hitler führte 1939 das Eiserne Kreuz als militärische Auszeichnung wieder ein, mit einem Hakenkreuz im Zentrum.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone 2006, S. 44f

• Auch Hitler trug das Ehrenkreuz an der Brust

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Soldaten der Wehrmacht kämpfen nicht nur pflichtschuldig und gehorsam. Ohne die Gefühlswelt aus Stolz, Ehre und Männlichkeit ist nicht zu erklären, warum so viele an die Front streben – und dem Krieg bis zum Untergang verhaftet bleiben. (Frank Werner in ZEITGeschichte 4/2018)

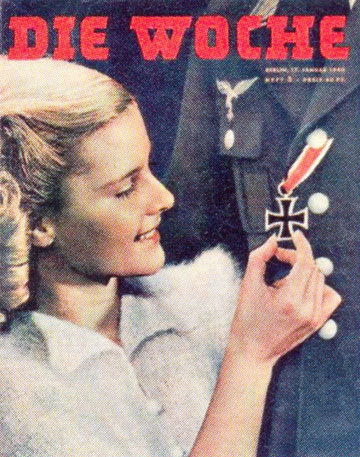

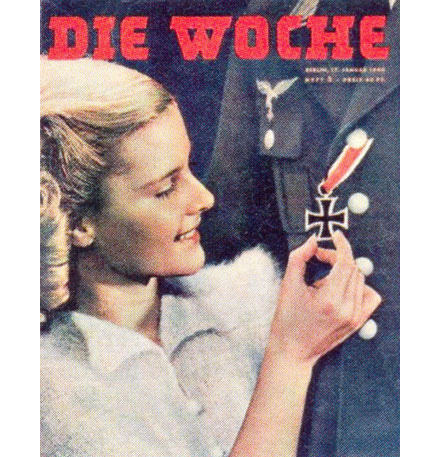

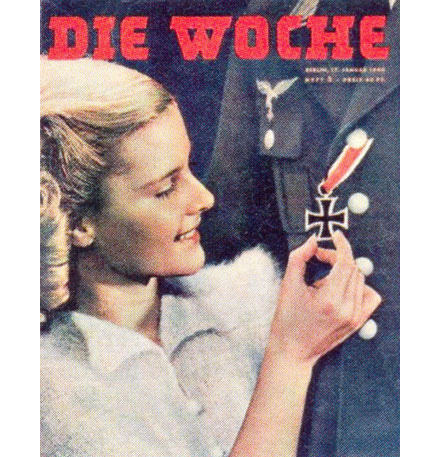

Geschickte Propaganda: Begehrenswerte Ordensbrust in »Die Woche« Januar 1940.

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Manchmal wird es dort auch als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z.B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

... und heutzutage: Die Redaktion des Spiegel illustriert den Titel Nr.50 / 10.12.2022 zur Razzia bei »Reichsbürgern« und »Querdenkern«, denen vorgeworfen wird, einen Staatsstreich geplant zu haben, mit einem Eisernen Kreuz.

»Andreas Gabalier besang in Mein Bergkamerad ›eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt, wie ein eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht.‹ Michael Fischer vom Zentrum für Populäre Kultur und Musik bezeichnete das als ›gewollte Provokation‹, die kaum ein naiver Zufall sein könne.

Die Agentur für soziale Perspektiven konstatiert: Das Eiserne Kreuz sei neben dem Thorshammer ›das am häufigsten gezeigte Symbol der extremen Rechten‹. Zwar sei es je nach Kontext ›kein explizit rechtes Bekenntnis, doch stets ein Symbol für Militarismus und martialische Männlichkeit.‹

• Wikipedia, abgerufen am 16.3.2023

...................................................................................................

Die deutsche Eiche

Die Eiche zählt schon lange als »deutscher« Baum. Ihr hartes Holz und das charakteristische, spät fallende Laub machten sie seit der Zeit der Germanen zum Symbol für Unsterblichkeit und Standhaftigkeit. In jüngerer Zeit, besonders seit der Romantik, gilt die Eiche zudem als Symbol der Treue.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 12. November 2019

»Die Eiche beziehungsweise das Eichenlaub setzen im Denkmal einen deutsch-nationalen Akzent. Die Eiche galt seit dem 18. Jahrhundert als heldisch-deutsches Symbol und assoziiert als ›deutsche Eiche‹ darüber hinaus urwüchsige Stärke und mythologische Vergangenheit.«

• Reinhard Alings, Monument und Nation, Berlin 1996, S. 525

»Mit der Reichsgründung 1871 und dem Gefühl nationaler Einheit zog das Eichenlaub in die deutsche Symbolsprache ein. Auf deutschen Ehrenmalen, Kränzen, Hoheitszeichen, Orden und dergleichen diente es in ähnlicher Form wie Zweige des Lorbeerstrauches. Das Parteiabzeichen bzw. Parteisymbol der NSDAP hatte von 1920 bis 1945 einen Adler als Zeichen, der einen Eichenkranz in seinen Fängen hielt. Unerschütterlich ›wie die deutsche Eiche‹ und ähnliche Sprüche ließ die NS-Propaganda ab 1933 in Zeitungen veröffentlichen und über Lautsprecher verkünden. Da griff dann auch der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler zum Spaten und pflanzte Eichen. [...] Im deutschen Volk wurde Hitler nach seiner Ernennung zum Reichskanzler fast schlagartig mit der deutschen Eiche gleichgesetzt. Denn für ihn pflanzten fast alle Städte und Dörfer, Stadt- und Ortsteile ihre ›Hitler-Eichen‹.«

• Wolf Stegemann, www.rothenburg-unterm-hakenkreuz.de

»1933 wurde mit einer offiziellen Zeremonie eine Adolf-Hitler-Eiche auf dem Dorfplatz gepflanzt (s. Foto). Auf dem Foto sieht man Heinrich Behnke, [...] sowie Hartwig Gäde. Herbert Hansen, mit weißen Kniestrümpfen, musste damals ein Gedicht aufsagen. Lehrer Kühl hielt eine Rede.

Am 8. Mai 1945, am Tag der deutschen Kapitulation, wurde die Eiche von Ernst Meier mit den Worten umgehauen: ›Du Aas kümmst af!«

Hartwig Gäde erzählt dazu: ›As ik ut de Gefangenschaft, ut den Krieg kam, da käm de ole Meier to mi hin un seggt: ›Soll ik di mal wiesen, wo diene Adolf Hitler Eiche is? Denn komm mal mit!‹. Da ist er dann mit mir in seinen Garten gegangen und zeigte auf einen Zaunpfahl. Die Eiche hatte er abgesägt und einen Zaunpfahl daraus zurechtgeschnitten. Der alte Meier war der SPD treu geblieben.«

• Diese schöne Geschichte steht in der »Chronik der Landgemeinde Rethwisch« von Doris Moßner und Inga Rogga aus dem Jahr 2001.

NDR-Zeitreise: Die Geschichte der »Hitlereichen«

Schleswig-Holstein Magazin vom 14. April 2023

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Eichenlaub als höchste Zier: SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Theodor Eicke im Jahr 1942.

Bei der Olympiade 1936 in Berlin erhielten die 129 Sieger neben einer Goldmedaille einen Topf mit einer Eiche. Das Organisationskomitee deklarierte sie im amtlichen Bericht als »schönes Sinnbild deutschen Wesens, deutscher Kraft, deutscher Stärke und deutscher Gastfreundschaft«.

»Die Olympia-Eichen«, Bericht auf spiegel.de 2014

»Eichenlaub« war ab 1999 ein rechtsextremes Liedermacher-Duo aus dem Umfeld des Thüringer Heimatschutzes

...................................................................................................

<<< schließen

Foto: Jotquadrat / Wikimedia Commons

Foto: Jotquadrat / Wikimedia Commons

Foto: privat

Foto: privat