I N H A L T

• Das Denkmal zum 2. Weltkrieg

• Die Widmung

• Das Eiserne Kreuz

• Das Denkmal zum 1. Weltkrieg

• Der Sinnspruch

• Treue um Treue

• »Lerne vom Militär!«

• Der Klüschenberg

• Die Pietà in der Marienkirche

• Der Bibelspruch

• Die Gedenktafeln in der Marienkirche

• Der Deutsch-Französische Krieg

• Der Bildhauer Wilhelm Wandschneider

...................................................................................................

Plau am See

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Die Gedenkanlage für die toten Soldaten des 2. Weltkriegs liegt unmittelbar neben dem Parkplatz am Klüschenberg. Sie ist am Volkstrauertag 1998 eingeweiht worden.

In der Chronik der Stadt Plau von Heidemarie Ruchhöft (2010) lesen wir, dass die Einweihung erfolgte »unter großer Beteiligung der Bevölkerung, dem Landrat Klaus-Jürgen Iredi, der Bundeswehr Karow, dem Bürgermeister Jarchow und Herrn Meiburg als Vertreter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.«

Den Hintergrund bildet verschiedenes Buschwerk, im Zentrum steht ein Monument aus poliertem schwarzen Granit. Davor sind seitlich versetzt je zwei Bodenplatten aus gleichem Granit verlegt worden.

Das große Eiserne Kreuz als militärisches Ehrenzeichen zeigt uns: Es geht um tote Soldaten bzw. hier in Plau auch um zwei Soldatinnen, wahrscheinlich handelt es sich um Lazarettschwestern.

»Das Eiserne Kreuz wurde erstmalig 1813 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gestiftet. Es war der erste militärische Orden, der nicht nur an Offiziere, sondern auch an einfache Soldaten für ihre militärischen Verdienste verliehen werden konnte. Kurz darauf führte der König die allgemeine Wehrpflicht ein. Das bisherige Söldnerheer wandelte sich zum Bürgerheer und für die Bürger mussten Anreize geschaffen werden, das eigene Leben im Krieg aufs Spiel zu setzen. Damit begann eine neue Zeit beim preußischen Militär: Soldaten waren nicht mehr nur Befehlsempfänger ohne Stimme und ohne Namen, sondern seit dieser Zeit wurden sie zu Vorbildern gemacht, denen nachgeeifert werden sollte. Der König versprach in der Stiftungsurkunde jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal, das heißt, die Erwähnung auf einem Denkmal. Zumeist wurde das damals als Tafel in einer Kirche realisiert: Zeugnis der engen Verbindung von Monarchie und Kirche.

Das Eiserne Kreuz wurde sehr häufig als Relief auf Kriegerdenkmälern verwendet. Es steht hierbei als solches symbolisch für die Anerkennung der besonderen ›Vaterlandstreue‹ der gefallenen Soldaten. Ihr Tod im Krieg wurde dafür als Beweis gedeutet. Durch die Verwendung des Eisernen Kreuzes auf einem Denkmal sollten die Soldaten posthum für ihr Verhalten ausgezeichnet werden und damit als Vorbilder für die Nachwelt gelten.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone 2006, S. 44f

Darunter die Inschrift, mittig gesetzt:

Zum ehrenden Gedenken

der Gefallenen

des 2. Weltkrieges

aus Plau am See

1939 – 1945

Kommentare dazu siehe nächstes Kapitel.

Im ansteigenden Gelände liegen die Platten leicht schräg. An Regentagen gibt es trotzdem unschöne Verfärbungen, wie man auf unseren Fotos sehen kann.

Auf den vier Platten werden die toten 388 Soldaten und zwei Soldatinnen des 2. Weltkriegs aufgezählt, jeweils ohne weitere Angaben mit Familiennamen und nachgestellten Vornamen. Die Listen sind alphabetisch geordnet. Den Namen Richard Gegner gibt es zweimal, dort ist vermerkt, dass es sich um Vater und Sohn handelt.

Den seitlichen Halt der Anlage gewähren jeweils drei Pfosten verbunden mit hängenden Eisenketten in zum Granit passendem Schwarz.

Im Hintergrund zwischen den Baumreihen sieht man den Aufgang zum Klüschenberg. Dort oben steht ein Obelisk, das Kriegerdenkmal zum 1. Weltkrieg.

...................................................................................................

Die Widmung

Zum ehrenden Gedenken

der Gefallenen

»An den geliebten Menschen möchte man sich nicht im Zustand seiner Hinfälligkeit erinnern, sondern ihn als kraftvollen Menschen im Gedächtnis bewahren. Das am häufigsten verwendete Wort ›Gefallener‹ (oder ›gefallen‹) schließt die Dimension des Kraftvollen in seine Definition ein. Die Vorstellung eines ritterlichen Turniers leuchtet auf. Nur ein Aufrechter kann zum Gefallenen werden.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, Gerstenberg 2006, S.60/61

»Ehren kann mehr bedeuten als nur jemanden in guter Erinnerung zu bewahren. Es kann die Absicht beinhalten, jemanden auszuzeichnen, also eine besondere Leistung, ein besonderes Verhalten, eine besondere Haltung hervorzuheben. [...] im militärischen Bereich vor allem mit Orden [meist dem Eisernen Kreuz]. Das Kriegerdenkmal wird diesen Ordens- und Ehrenzeichen gleichsam zur Seite gestellt [...]

Der deutsche Soldat hat sich sui generis heldenhaft verhalten, so wenig wie er dürfen die Reichswehr oder die Wehrmacht in Zweifel gezogen werden. Die von Hindenburg am 18. November 1919 im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Reichstags als Erklärung für die Niederlage des Ersten Weltkriegs vorgetragene ›Dolchstoßlegende‹ oder die Proteste gegen die ›Wehrmachtsausstellung‹ über von ihr begangene Verbrechen im Zweiten Weltkrieg sind Ausdruck der Bemühungen, sowohl die militärischen Institutionen wie auch die ihnen angehörenden Personen der geschichtlichen Realität und damit auch der Verantwortung zu entziehen.«

• Häger, S.33

»Das sind natürlich Erinnerungen an Menschen, die man lieb hat. [...] Da fällt es schwer zuzugestehen, dass jemand, um den man trauert, einerseits Opfer war – auf jeden Fall Opfer – und auf der anderen Seite auch Teil eines verbrecherischen Regimes war, ob er nun wollte oder nicht. Aber es ist eine Frage der historischen Ehrlichkeit, dass wir uns solchen Fragen stellen.«

• Wolfgang Froese, Stadtarchivar von Gernsbach, Badische Neueste Nachrichten 4.10.2019

...................................................................................................

Das Eiserne Kreuz

Nach einer Skizze des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III wurde der berühmte Baumeister Karl Friedrich Schinkel am 13. März 1813 mit der Erstellung einer Reinzeichnung für das erste Eiserne Kreuz beauftragt.

Am 8. August 1914 hatte Wilhelm II dann in seiner Eigenschaft als preußischer König die Stiftung seiner beiden Vorgänger erneuert und machte das Eiserne Kreuz durch seine breit angelegte Verleihungspraxis zu einem quasi deutschen Orden. Mit der vierten Stiftung zu Beginn des 2. Weltkriegs durch Adolf Hitler wurde es am 1. September 1939 auch offiziell zu einer deutschen Auszeichnung. Hitler verzichtete auf seine Initialen als Führer und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, die auf ihn persönlich vereidigt war. Stattdessen wurde das Hakenkreuz, das Symbol des NS-Staates, in die Mitte des traditionsreichen Ordens eingefügt und von der Rückseite wurden das Monogramm König Friedrich Wilhelms III. und das Eichenlaub entfernt.

• Auch Hitler trug das Ehrenkreuz an der Brust

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Soldaten der Wehrmacht kämpfen nicht nur pflichtschuldig und gehorsam. Ohne die Gefühlswelt aus Stolz, Ehre und Männlichkeit ist nicht zu erklären, warum so viele an die Front streben – und dem Krieg bis zum Untergang verhaftet bleiben. (Frank Werner in ZEITGeschichte 4/2018)

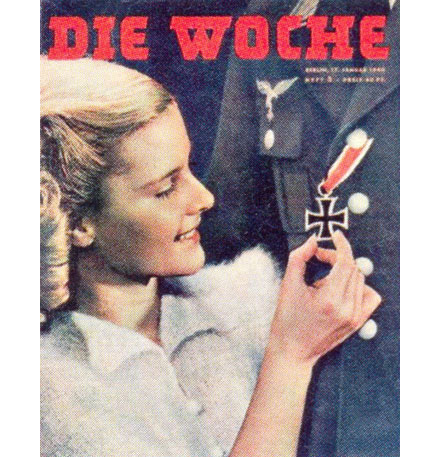

Geschickte Propaganda: Begehrenswerte Ordensbrust in »Die Woche« Januar 1940.

Als Kriegsauszeichnung oder Verdienstorden wird das Eiserne Kreuz seit 1945 nicht mehr verliehen. Aufgrund seiner identitätsstiftenden Tradition bestimmte am 1. Oktober 1956 Bundespräsident Theodor Heuss das Eiserne Kreuz zum Erkennungszeichen für die Luftfahrzeuge und Kampffahrzeuge der Bundeswehr. So stellt es in allen drei Teilstreitkräften das Hoheitszeichen dar (z. B. an gepanzerten Fahrzeugen und an Luftfahrzeugen). Die Truppenfahnen der Bundeswehr tragen in ihrer Spitze ein durch goldenes Eichenlaub umfasstes Eisernes Kreuz. Auch das Ehrenzeichen der Bundeswehr (Ehrenmedaille, Ehrenkreuz in Bronze, Silber oder Gold) trägt das Eiserne Kreuz als Symbol für Freiheitsliebe, Ritterlichkeit und Tapferkeit auf der Vorderseite. Ebenso wird es auf Briefen, Visitenkarten und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit als »Dachmarke« der Bundeswehr verwendet. Das Eiserne Kreuz als Symbol findet sich noch heute in verschiedenen Verbandsabzeichen der Bundeswehr.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 7. 12. 2017

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z. B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

2018: ein Schaufenster auf der Reeperbahn in Hamburg

...................................................................................................

Der Obelisk zum 1. weltkrieg

Oben auf dem Klüschenberg finden wir zwischen vielen Eichen und Buchen das Denkmal für die toten Soldaten des 1. Weltkriegs aus Plau am See und den drei Nachbarorten Gaartz (heute Gaarz), Appelburg und Leisten.

Es wurde am 4. Dezember 1921 eingeweiht. Bevölkerung und Vereine trafen sich beim Denkmal zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und marschierten hinauf zum neuen Denkmal auf dem Klüschenberg. Die Bevölkerung war dazu aufgefordert worden, an ihren Häusern auf Halbmast zu flaggen.

Bei der Einweihung krönte noch die Steinplastik eines Stahlhelms auf Eichenlaub die Spitze des Obelisken. Sie wurde wahrscheinlich nach 1945 bei Bekanntwerden der Direktive Nr. 30 des Alliierten Kontrollrats abgebaut. Was war die Direktive Nr. 30?

»Von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Direktive an ist es untersagt und als gesetzwidrig erklärt die Planung, der Entwurf, die Errichtung, die Aufstellung oder die sonstige Zurschaustellung von Gedenksteinen, Denkmälern, Plakaten, Statuen, Bauwerken, Straßen- oder Landstraßenschildern, Wahrzeichen, Gedenktafeln oder Abzeichen, die darauf abzielen, die deutsche militärische Tradition zu bewahren oder die Erinnerung an die nationalsozialistische Partei aufrechtzuerhalten, oder ihrem Wesen nach in der Verherrlichung von kriegerischen Ereignissen bestehen […]«

In dieser Direktive wurde zugleich verlangt, bestehende Denkmale bis zum 1. Januar 1947 zu beseitigen, wobei Anlagen von wesentlichem Nutzen für die Allgemeinheit oder von großem architektonischen Wert ausgenommen waren. In einer am 12. Juli 1946 veröffentlichten Ergänzung dieser Verordnung wurden Gedenksteine, die zum Andenken an Verstorbene regulärer Einheiten errichtet wurden, als zu erhalten festgelegt, wobei Änderungen an der Gestaltung (z. B. durch Entfernung militaristischer Symbole und Inschriften) vorgeschlagen wurden. Entgegen diesen Festlegungen kam es jedoch vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu »wilden« Beseitigungen von Kriegerdenkmalen ohne behördliches Mitwirken.

• Wikipedia, abgerufen am 1. November 2019

In den Jahren der Stahlhelmplastik war der Obelisk auch mit einem niedrigen Zaun eingefriedet. Die Pfeiler um das Denkmal waren mit Ketten verbunden, die an den Denkmalsanlagen nach dem 1. Weltkrieg die Fesselung Deutschlands an den Versailler »Schandvertrag« verkörpern sollten. Manchen Orts wurde die Kette dann in späteren Jahren symbolträchtig vor Publikum von den Nazis der Gemeinde durchgehauen.

Der Versailler Vertrag auf LeMO

Heute steht der Obelisk auf einem Backsteinfundament, darüber ist ein zweistufiger Sockel aus langen Quadersteinen errichtet worden. Auf einem massiven Steinklotz steht schließlich der sich nach oben weiter verjüngende Hauptstein, in den die Gedenktafeln eingelassen sind.

Für alle vier Seiten sind die schwarzen, teilweise polierten Granittafeln in gleicher Art und Weise hergestellt worden. Über den vier Namenslisten steht der identische Sinnspruch, darunter eine identische Aufforderung.

Die Namen weichen in Anzahl und Schreibweise von der Gedenktafel ab, die ein Jahr nach dem Obelisken, 1922, in der Pfarrkirche St. Marien angebracht wurde. Verschiedene Quellen geben die Zahl der toten Soldaten aus Plau am See und den drei Nachbarorten Gaartz (heute Gaarz), Appelburg und Leisten zwischen 146 und 164 an.

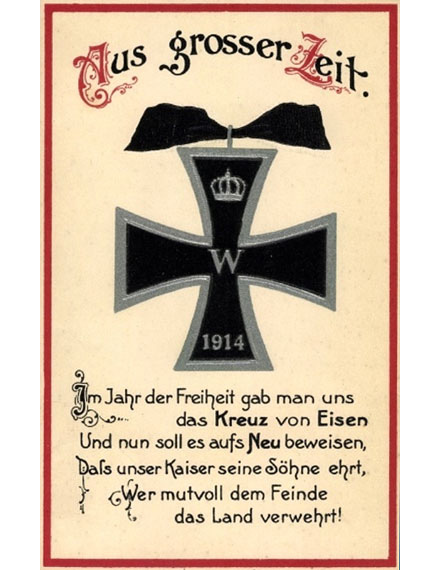

Jede Tafel beginnt mit einem Eisernen Kreuz in der Variante der Kaiserzeit mit der preußischen Königskrone, dem »W« für Wilhelm II. und die Jahreszahl 1914. Am 8. August 1914 hatte Wilhelm II. in seiner Eigenschaft als preußischer König die Stiftung seiner beiden Vorgänger erneuert. Er machte das Eiserne Kreuz durch seine breit angelegte Verleihungspraxis zu einem quasi deutschen Orden.

Das Eiserne Kreuz wird eingerahmt von den Jahreszahlen des 1. Weltkriegs. Der mittig gesetzte Sinnspruch lautet:

1914 (Eisernes Kreuz) 1918.

Den Heldentod

fürs Vaterland starben:

Es folgen die Namenslisten. Jeder Soldat wird in einer Zeile beschrieben: vorangestellt sind jeweils abgekürzt die militärischen Dienstgradbezeichnungen, danach kommen die Familiennamen, nach deren Anfangsbuchstaben die Listen alphabetisch geordnet sind. Die Vornamen sind, meist abgekürzt, mit Komma nachgestellt, am Schluß der Zeile werden rechtsbündig die Todestage genannt. Vor dem Datum steht ein christliches Totenkreuz, kein Eisernes Kreuz, wie es oft üblich war.

Am Ende jeder der vier Namenslisten steht die Aufforderung:

Treue um Treue.

Siehe dazu das übernächste Kapitel.

...................................................................................................

Der Sinnspruch

Den Heldentod

fürs Vaterland starben

Trauer und Verzweiflung über den schrecklichen Tod so vieler junger Männer spricht nicht aus dieser Formulierung. Was sagen Expert:innen dazu?

»Jede Glorifizierung eines Menschen, der im Krieg getötet worden ist, bedeutet drei Tote im nächsten Krieg.«

• Kurt Tucholsky

»Prinzipiell existieren keine Helden, sondern sie werden per Zuschreibung von außen dazu gemacht. Dies erkennt man bereits daran, dass heute andere Menschen als Helden gelten, als zur Zeit des 1. und 2. WK. Es handelt sich um eine Konstruktion, die einen bestimmten Zweck erfüllen soll, denn nicht jeder Soldat ist ein Held. Auch werden andere am Krieg direkt oder indirekt Beteiligte (Dichter, Ärzte, Hausfrauen, Invaliden usw.) deutlich seltener als Helden verehrt – von Kriegsgegnern ganz zu schweigen.«

• www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/frieden/Gedenkorte-fuer-Verstorbene-der-Weltkriege

»Mit der Bezeichnung ›Held‹ sollte die besondere militärische Leistung des Gefallenen, die letztendlich vor allem in seinem Tod bestand, verbal ausgezeichnet werden. Der Tod der Soldaten belegt nicht ihr militärisches Versagen, sondern zeugt von besonderem Mut und Einsatz. Das soll die Hinterbliebenen stolz machen. [...] Die Soldaten, die lebend aus dem Krieg wieder heimgekehrt sind, werden in den Inschriften nicht als Helden bezeichnet.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone, 2006, S. 89

»Kriegerdenkmäler für den ›gemeinen Mann‹ stehen in einer eigenen Tradition, die begann, als im 18. Jahrhundert das stehende Heer das Söldnerheer verdrängte und das stehende Heer sich durch die allgemeine Wehrpflicht – in Preußen 1814 eingeführt – zum Volksheer wandelte. Das Söldnerheer verrichtete ein riskantes, aber Profit versprechendes Handwerk. Das Freiwilligen- oder Volksheer griff nicht des Geldes wegen zu den Waffen. Die Vorstellung, das Vaterland von feindlicher Besetzung zu befreien oder vor feindlichem Zugriff zu schützen, wurde auch in den Kriegen aufrechterhalten und propagiert, wo die Führung den Angriff befahl.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, Gerstenberg 2006, S. 78

»Wenn in den Inschriften explizit erwähnt wird, für was die Soldaten gestorben sind, ist es in den häufigsten Fällen das ›Vaterland‹. Die Verwendung dieses Begriffes war nach dem Ersten Weltkrieg meist mit einer nationalistischen Haltung verbunden: das deutsche Vaterland, mit dem die eigene Identität untrennbar verknüpft ist, und nur das deutsche Vaterland stellt höchsten Wert dar. Dass dieses ›Vaterland‹ aus dem Streben nach europäischer Vormachtstellung mit im wahrsten Sinne Feuereifer in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, die Soldaten also in Wahrheit für einen Staat starben, der mittels ihrer Hilfe und ohne Rücksicht die eigenen Machtinteressen verfolgte, wird ausgeblendet.«

• Klingel, S. 94

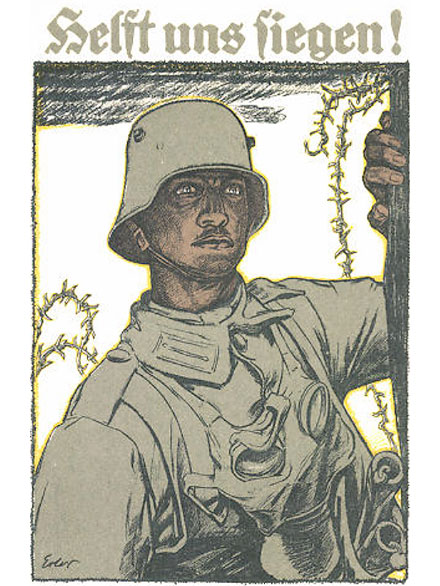

»Der Erste Weltkrieg war eine Materialschlacht – auch in der Propaganda. Für alle kriegerischen Auseinandersetzungen gilt, dass Objektivität und Ausgewogenheit den eigenen Interessen zumeist entgegenlaufen. Wenn das vermeintliche Wohl und die Zukunft des Staates auf dem Spiel stehen, ist es das Ziel einer jeden Regierung, den Fluss unabhängiger Informationen so weit es geht zu unterbinden und eine geschlossene Meinungsfront aufzubauen, um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung hinter sich zu vereinen und Zustimmung für das eigene Handeln zu erhalten. Gleichzeitig gilt es, die Bevölkerung zu mobilisieren und keinen Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidungen und am glücklichen Ausgang des Konfliktes aufkommen zu lassen. In der national aufgeladenen, zum Teil hysterische Züge tragenden Atmosphäre sich überbietender Vaterlandsliebe bedurfte es keiner staatlichen Einflussnahme, um im Sommer 1914 Millionen Deutsche geistig für den Kampf zu mobilisieren.«

• Arnulf Sriba, LeMO, Lizenz: 4.0 international

...................................................................................................

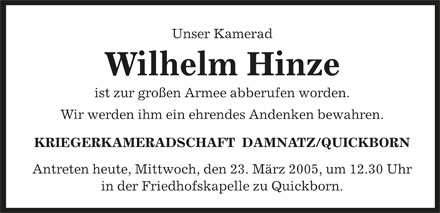

Treue um Treue

Dahinter steckt die Forderung nach Revanche nach dem »Schmachfrieden von Versailles«: die Niederlage des Krieges samt der deutschen Gebietsverluste sollte rückgängig gemacht werden. Die toten Soldaten des 1. Weltkriegs fordern die nachfolgende Generation zum neuen Waffengang auf: »Wir Toten fordern als unser Recht, die alte Treue vom neuen Geschlecht« so steht es auf dem Kieler Nordfriedhof und an zahlreichen anderen Orten, vielfach wurde der Spruch verkürzt auf die Formel »Treue um Treue«, wie auf dem Denkmal auf dem Klüschenberg in Plau am See.

Auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung werden die Parlamentsdebatten zum Versailler Vertrag beschrieben:

»In den folgenden Jahren nutzten fast ausschließlich NSDAP-Abgeordnete, wie Franz Stöhr, Wilhelm Kube und Gregor Strasser, den Begriff ›Schmachfrieden‹ und instrumentalisierten den Versailler Vertrag, um gegen die Republik und die Demokraten zu agitieren. Der Sozialdemokrat Kurt Löwenstein brachte es im Juni 1925 auf den Punkt: ›Die Herren von rechts (…) wollen (…) auf den Krücken des ›Schmachfriedens von Versailles‹ die schwärmerische Jugend im Geiste der Revanche erziehen und durchbilden.‹«

Link zum Beitrag

»Treue« bedeutete dann später innerhalb der SS-Ideologie widerspruchslosen Gehorsam. So war der Begriff »Treue« allein auf die Person Adolf Hitlers ausgerichtet. Dies drückte sich unter anderem im Eid der SS-Männer aus: »Wir schwören Dir, Adolf Hitler (…) Treue und Tapferkeit. Wir geloben Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod« […].

Heute die Nutzung des Wahlspruches ›Treue um Treue‹ für die Bundeswehr verboten:

»Im Verantwortungsbereich der DSK [Division Schnelle Kräfte] wird der Wahlspruch ›Treue um Treue‹ zur Ehrung für die gefallenen Bundeswehrsoldaten vom ›Karfreitagsgefecht‹ des 02. April 2010 innerhalb von Liegenschaften der Bundeswehr genutzt. Darüber hinaus findet der Wahlspruch u.a. in Dienstgebäuden oder auch auf diversen Trinkbechern in Form einer Gravur Verwendung.

In Anlehnung an die Weisung FüSK II 4 [Abteilung Führung Streitkräfte im Verteidigungsministerium] und als Ergebnis der durch den InspH [Inspekteur des Heeres] beauftragten Untersuchung des Wahlspruches durch bundeswehreigene und externe Institutionen wird festgestellt, dass der Ausdruck nicht geeignet ist, Traditionen der Bundeswehr zu pflegen und in diesem Zusammenhang Treuepflicht zu symbolisieren.

In heutiger Wahrnehmung und in der Geschichte deutscher Streitkräfte ist der Wahlspruch im Wesentlichen durch die Verwendung als Motto der Fallschirmjägertruppe der Wehrmacht geprägt worden und mit dieser verbunden.

Es ist davon auszugehen, dass seine Verwendung in der Bundeswehr und insbesondere bei den Fallschirmjägern in der öffentlichen Wahrnehmung auch als Bekenntnis zu einer Traditionslinie Wehrmacht – Bundeswehr aufgefasst wird.

Mit Entscheidung des InspH vom 06. Mai 2014 wird die Nutzung des Wahlspruches ›Treue um Treue‹ für das Deutsche Heer im dienstlichen Umfeld in jeglicher Form verboten.«

Die im Erlass genannte Weisung aus dem Ministerium, datiert vom 26. Februar 2013, verbietet ausdrücklich diesen Spruch für die Gedenktafeln für gefallene Bundeswehrsoldaten:

»Im Einsatzgebiet AFG enthalten zwei Gedenktafeln für Gefallene der Bundeswehr die Inschrift ›Treue um Treue‹. (…) Hierzu ist festzustellen: Die Inschriften sind nicht geeignet, Traditionen der Bundeswehr zu pflegen oder die den Soldaten der Bundeswehr abverlangte Tapferkeit und Treuepflicht zu symbolisieren. Vielmehr ist absehbar, dass die Inschriften zu Missverständnissen führen können, die einem würdigen Gedenken an die Gefallenen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit abträglich sind. Der Wahlspruch ›Treue um Treue‹ ist daher auf Gedenktafeln für die Gefallenen der Bundeswehr nicht zu verwenden.«

• Erlass von Heeresinspekteur Bruno Kasdorf vom 6. Mai 2014, in Kraft gesetzt am 20. Mai

...................................................................................................

»Lerne vom Militär!«

Die toten Soldaten des 1. Weltkriegs aus Plau am See werden mit ihrem militärischen Rang genannt.

Muskt., Gren., Gefr., Untffz. oder Krgsfrw. – die Dienstgradbezeichnungen der Soldaten und ihre Abkürzungen sind uns heute fremd, damals kannte sie jedes Kind. Schon im Kaiserreich blühte der Militarismus: so schneidig wie die preußischen Soldaten sollte die gesamte Gesellschaft sein: vom Greis bis zum Knirps. Unbedingter Gehorsam war das Ziel.

»Bereits die Kinder wuchsen in einer militarisierten Umgebung auf. Kriegsspiele waren äußerst beliebt. In kaum einem Kinderzimmer fehlte ein Satz Bleisoldaten, ebenso gehörte der Matrosenanzug zur Grundausstattung. Zu Weihnachten sangen die Kleinen: ›Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahn’ und Säbel und noch mehr, ja ein ganzes Kriegerheer möcht ich gerne haben.‹ In der Schule setzte sich die Einübung militärischer Denk- und Verhaltensmuster fort. Vielerorts glich das Schulleben einem zackigen Paukbetrieb, der wenig Raum ließ für Spontanität und Kreativität. [...]

›Lerne vom Militär!‹ – so lautete das Mantra der pädagogischen Fachliteratur. Das Aufstehen der Schüler beim Eintreten des Lehrers ins Klassenzimmer habe ›mit einem einzigen Ruck zu geschehen‹ und müsse ›klappen wie ein Bataillonstritt bei der Parade‹, hieß es in einem Lexikon der Pädagogik. Im ›Gänsemarsch mit regelrechtem Soldatenschritt‹ müssten die Schüler in den Pausen das Klassenzimmer verlassen und ›zwei und zwei im Schulhof ordnungsgemäß auf und ab marschieren‹.«

• Volker Ullrich, ZEITGeschichte 4/2018, S. 45

... und noch eine revanchistische Postkarte »Deutsche Jugend« nach dem 1. Weltkrieg:

Heil Dir Deutschland, deine Zukunft

Schimmert vor dir hell und klar

Denn der Heldensinn der Väter

Schlummert in der Jugend Schaar.

Aber auch 1956 billigt ein Leser der Frankfurter Illustrierten dem Militär, damals der gerade neu gegründeten Bundeswehr, in einem Leserbrief erzieherische Expertise zu:

...................................................................................................

Der Klüschenberg

In der Chronik der Stadt Plau von Heidemarie Ruchhöft (2010) können wir verfolgen, welche Rolle der Klüschenberg immer wieder im politischen Leben gespielt hat:

1916: »Während des 1. Weltkrieges findet am 8. August auf dem Klüschenberg ein Feldgottesdienst statt. Dazu hat der Marien-Frauenverein eine ›Kriegsnagelung‹ organisiert. In ein heute gesondert verwahrtes Holzkreuz in Form eines ›Eisernen Kreuzes‹ können gegen Spende Nägel eingeschlagen werden. Der Erlös der Aktion von 800 Mark wird dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung gestellt.«

Foto: Wikimedia Commons / Ruchhöft-Plau

Foto: Wikimedia Commons / Ruchhöft-Plau

Das Eiserne Kreuz wird in der Stadtkirche St. Marien aufbewahrt.

5. März 1933: »Reichstagswahl. Aus der Schulchronik: ›Infolge des Sieges der nationalen Regierung in der Reichstagswahl hat das Ministerium bestimmt, daß der heutige Tag schulfrei sein soll. am Abend veranstalten die nationalen Verbände einen Fackelumzug, an dem auch die oberen Klassen der Schule geschlossen teilnehmen. Auf dem Klüschenberg wird ein Holzstoß abgebrannt. Durch seine Flammen wird auch eine schwarz-rot-goldene Fahne, die Fahne der Weimarer Republik, vernichtet.‹«

1. Mai 1933: »Das erste Mal wird vom ganzen deutschen Volk der Tag der nationalen Arbeit gefeiert. ›Am Nachmittag formiert sich vom Rathausmarkt aus ein Festzug, der alle Geistes- und Handarbeiter vereinigt. Auch die Schulen nehmen teil. Die Kinder werden teilweise durch die Hiltler-Jugend (HJ), den Bund Deutscher Mädchen (BDM) und das Jungvolk, teilweise durch den V.D.A. erfaßt. Der Rest marschiert im Anschluß an die Lehrerschaft. Auf dem Klüschenberg wird eine Adolf-Hitler-Eiche gepflanzt und ein Gedenkstein an den 1. Mai unter dem Gedenkkreuz geweiht.‹«

26. Juni 1933: »Auf dem Klüschenberg findet eine Sonnenwendfeier der Verbände statt.«

...................................................................................................

Die Pietà in der Marienkirche

Das Denkmal für die toten Plauer Soldaten im 1. Weltkrieg steht im Turmraum der evangelischen Pfarrkirche St. Marien, links hinter dem Eingang zur Kirche. Die evangelische Kirchengemeinde Plau hat es gestiftet.

Foto: GenWiki Commons / Klaus Erdmann / Creative Commons-Lizenz 3.0 Deutschland

Foto: GenWiki Commons / Klaus Erdmann / Creative Commons-Lizenz 3.0 Deutschland

Das Kriegerdenkmal füllt die nördliche Wand des Turmraums. Der Plauer Bildhauer Wilhelm Wandschneider, derzeit wohnhaft in Berlin, hat es geschaffen. Er hat sein Werk aus Gipszement auf dem unteren Absatz signiert.

Am 30. April 1922 wurde das Denkmal eingeweiht. Es erhielt den Namen »Pietà – Beweinung Christi«. Wie wir bei Wikipedia lesen, soll die Figurengruppe des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus und seiner Mutter Maria vor einer angedeuteten Grabeshöhle dargestellt sein. Weiter bei Wikipedia: »Der Vorschlag des bei Gefallendenkmälern der Weimarer Republik nicht unüblichen Motivs kam von der Pastorenfrau Magda Wiegand-Dehn. Die Deutsche Inflation 1914 bis 1923 verzögerte das Projekt mehrfach. Teures Material war nicht finanzierbar. Wandschneider stellte seiner Heimatstadt lediglich die Materialkosten in Rechnung.«

Links und rechts neben der Pietà hängen Kränze, im Relief dargestellt, an der Wand. Keine Dornenkronen, es sind ehrende Eichenkränze für die toten Soldaten, die auf den Tafeln darüber genannt werden.

Foto: Wikimedia Commons / Frank Liebig / Creative Commons-Lizenz 3.0 Deutschland

Foto: Wikimedia Commons / Frank Liebig / Creative Commons-Lizenz 3.0 Deutschland

»Die Beweinung Christi«

Foto: Wikimedia Commons / Frank Liebig / Creative Commons-Lizenz 3.0 Deutschland

Foto: Wikimedia Commons / Frank Liebig / Creative Commons-Lizenz 3.0 Deutschland

Über den Namenstafeln lesen wir zunächst einen Bibelspruch:

DARAN HABEN WIR ERKANNT DIE LIEBE DASS ER SEIN

LEBEN FÜR UNS GELASSEN HAT UND WIR SOLLEN AUCH

DAS LEBEN FÜR DIE BRÜDER LASSEN. 1. JOHANNES–3/16.

Darunter folgt in größerer Breite die einzeilige Widmung über drei Steine:

DEN OPFERN DES WELTKRIEGES l 1914 (Eisernes Kreuz) 1918 l AUS STADT UND GEMEINDE PLAU

Auf sieben Tafeln werden nun die Namen der 147 toten Soldaten dokumentiert.

Die Namen werden ohne weitere Angaben aufgezählt, sie sind nach den Familiennamen alphabetisch geordnet

...................................................................................................

Der Bibelspruch

DARAN HABEN WIR ERKANNT DIE LIEBE DASS ER SEIN

LEBEN FÜR UNS GELASSEN HAT UND WIR SOLLEN AUCH

DAS LEBEN FÜR DIE BRÜDER LASSEN. 1. JOHANNES–3/16.

Der Soldatentod erfährt eine religiöse Verbrämung. Er wird zu einem Opfertod für Höheres. Die Soldaten starben nicht für den inzwischen abgedankten Kaiser, sondern für Volk und Vaterland. Ihr Tod war der höchste Liebesbeweis: »Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde.« dieser Spruch aus dem Johannesevangelium wurde häufig verwendet, wobei die »Freunde« synonym zum »deutschen Volk« gesetzt wurden. der Glaube und die Liebe zu Gott verschmolzen mit dem Glauben an Deutschland, das »Vaterland«.

In der Marienkirche kommt hinzu, dass zum Spruch auch eine fast lebensgroße Pietà gestellt wurde. Die Analogie zwischen dem Kriegstod der Soldaten zum Opfertod Christi, die schon mit dem Spruch hergestellt ist, wird so noch visuell verstärkt.

Der Historiker und Stadtarchivar von Hildesheim Hartmut Häger schreibt es in seinem Buch ›Kriegstotengedenken in Hildesheim‹ (Gerstenberg 2006) auf Seite 148 so:

»Das Zitat aus dem Johannes-Evangelium gehört zu der Ansprache, die Jesus zum Abschied an seine Jünger richtet. Sie ist eine Botschaft der Liebe, die die Gemeinschaft begründet, zusammenhält und trägt. ›Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Eine größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich vom Vater hörte, euch kundgetan habe.‹ (Joh. 15. 12-15)

Jesus kennt seinen Auftrag und hat ihn angenommen. Ohne seinen Tod gibt es keine Erlösung. Sein Leiden und Sterben ist das Opfer, das für die Erlösung der Menschen gebracht werden muss. Einen größeren Beweis der Liebe zu den Menschen – den Freunden, die ihm in Liebe verbunden sind – gibt es nicht.

Der Kriegstod erfährt mit diesem Zitat eine Sinngebung, die ihn in den Rang eines Erlösungsopfers erhebt, die ihn als größtmöglichen Liebesbeweis wertet und als bewusste Entscheidung, als bereitwillige Hingabe ›für seine Freunde‹ darstellt. Die ›Freunde‹ haben durch ihn überlebt, sie sollen Trost darin finden, den Tod so zu sehen. Bei Jesus war der Weg zum Kreuz, zur Auferstehung und zur Himmelfahrt vorbestimmt und heilsnotwendig. Wer dies auf den Kriegstod überträgt, nimmt ihn als gottgegeben an, zu dem es keine Alternative gibt.«

Der Kriegstod gottgegeben? Es ist kaum zu glauben, dass eine Kirchengemeinde diese Botschaft in ihrer Kirche ertragen kann.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland wählte St. Marien zu Plau am See zur Kirche des Jahres 2012.

...................................................................................................

Die Gedenktafeln in der Marienkirche

Neben der Pietà und dem Obelisken zum Deutsch-Französischen Krieg vor der Kirche gibt es verschiedene Gedenktafeln in der Kirche. Zum Rußlandfeldzug, zu den sogenannten Befreiungskriegen und zum Gefecht bei Okahandja in Deutsch-Südwestafrika:

Verzeichniß / der Veteranen / aus den Feldzügen der Jahre 1808 - 1815 / Gemeinde Plau

In den Feldzügen sind geblieben / in Rußland:

Aus Plau (5 Namen)

aus Leisten (1 Name)

In den Befreiungskriegen aus Plau (4 Namen)

Aus den Feldzügen zurückgekehrt und / gestorben:

Aus Plau (46 Namen)

aus Leisten (3 Namen)

Zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 (siehe nächstes Kapitel):

Verzeichniß der im französischen Feldzuge 1870-71 gefallenen oder an den Folgen desselben verstorbenen Krieger (3 Namen)

Aus der Plauer Gemeinde sind in dem französischen Feldzuge 1870/71 68 junge Männer nach Frankreich gegen den Feind gezogen. Davon sind 3 geblieben, 1 ist ganz invalide, 1 ist halb invalide, alle anderen sind gesund zurückgekehrt, 4 haben das eiserne Kreuz erhalten.

Gefecht bei Okahandja 1904:

In Deutsch-Südwestafrika ist gefallen im / Gefecht bei Okahandja am 3. April 1904 / der am 19. December 1881 in Leisten / geborene Seesoldat der 1. Kompanie des / Marine-Expeditionskorps (1 Name)

Am 12. Januar 1904 begann, von Okahandja ausgehend, ein Aufstand der Herero gegen die deutsche Kolonialmacht in Deutsch-Südwestafrika. Die Niederschlagung des Aufstands endete erst sieben Monate später mit der fast völligen Vernichtung der Herero in der Schlacht am Waterberg bzw. der nachfolgenden Vertreibung in die fast wasserlose Omaheke-Wüste.

Der Völkermord auf Wikipedia

Wir zitieren noch einmal Wikipedia: »Ebenfalls im Turmraum, gegenüber vom Gefallenendenkmal, verdeckt und kaum beachtet, erinnern Gedenktafeln an die Gefallenen der Befreiungskriege und des Deutsch-Französischen Krieges. Die Friedensbewegung in der DDR brachte es 1980 mit sich, dass die Tafeln aus der Kirche entfernt wurden. Pastor Carl-Christian Schmidt holte sie 1999 bei seinem Amtsantritt vom Stallboden des ehemaligen Pfarrhauses (Kirchplatz 5) wieder in die Kirche. Beinahe hätte man 1980 auch Wandschneiders Denkmal entfernt. Dann hätte man allerdings den Turmraum weitergehend sanieren müssen, so unterblieb es.«

• Wikipedia Commons, Gefallenendenkmal (St._Marien_Plau) abgerufen am 11. April 2022

...................................................................................................

Der Deutsch-Französische Krieg

... war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits.

Auslöser war der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die Frage der spanischen Thronkandidatur eines Hohenzollernprinzen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ließ die Emser Depesche, mit der er darüber informiert worden war, dass König Wilhelm I. die französischen Forderungen abgelehnt hatte, in provokant verkürzter Form veröffentlichen. Dies erregte auf beiden Seiten nationalistische Empörung und veranlasste den französischen Kaiser Napoléon III. am 19. Juli 1870 zur Kriegserklärung an Preußen.

Von den großen Schlachten gingen im gesamten Kriegsverlauf alle für Frankreich verloren oder endeten im Patt. Im Februar 1871 fand sich die französische Regierung, nach dem Fall von Paris, zum Vorfrieden von Versailles bereit.

Noch während Paris von deutschen Truppen belagert wurde, proklamierten die deutschen Fürsten und Vertreter der Freien Städte am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses den preußischen König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser, eine Demütigung für die Franzosen. Hohe Reparationszahlungen und vor allem der Verlust Elsaß-Lothringens erzeugte einen dauerhaften, gegen Deutschland gerichteten Revanchismus. In Deutschland wiederum verfestigte sich die Vorstellung von der so genannten Erbfeindschaft gegenüber Frankreich.

Die Kaiserproklamation in Versailles, Wandgemälde von Anton von Werner für die Ruhmeshalle Berlin. 1944 wurde es nach einem Bombentreffer zerstört.

»Die Deutung der Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im Versailler Spiegelsaal als Demütigung Frankreichs gehörte ebenso zum erinnerungspolitischen Konzept des im Kaiserreich vereinten Deutschland wie die alljährliche Zeremonie des Sedantages, an dem der entscheidende Sieg vom 2. September 1870 gefeiert wurde. Doch jede Demütigung zieht die nächste nach sich, und so muss es kaum verwundern, dass Frankreich im Sommer 1919 nach Beendigung des Ersten Weltkrieges seinen Sieg über Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles auskostete. Es gehört sicherlich zu den grössten Verdiensten Charles de Gaulles, dass er nach 1945 kein «drittes Versailles» folgen liess, sondern mit dem Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 die Kette gegenseitiger Demütigungen durchbrach.«

• Der Historiker Clemens Klünemann in Neue Zürcher Zeitung, 9.1.21

Mehr auf www.bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung

...................................................................................................

Wilhelm wandschneider

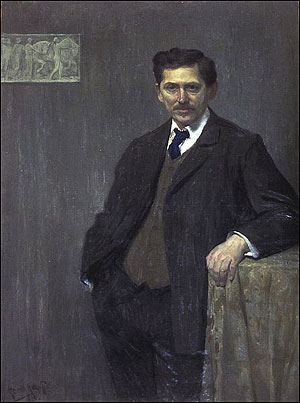

Der Bildhauer Wilhelm Wandschneider wurde 1866 in Plau am See geboren, dort ist er auch 1942 gestorben. Seine erfolgreichsten Jahre erlebte er von 1897 bis 1916.

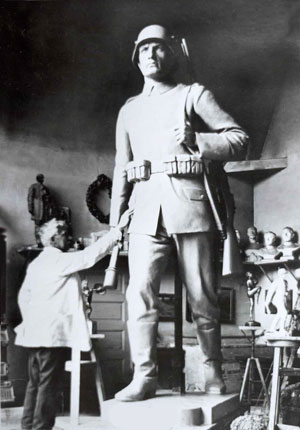

Als persönlicher Auftrag von Kaiser Wilhelm II. entstand im Kriegsjahr 1915 ein großes Denkmal Wandschneiders auf ausländischem Boden. In gegenseitiger Abstimmung mit den Behörden der besetzten französischen Gebiete beschloss die deutsche Militärbehörde, ein gemeinsames Ehrenmal für die »Gefallenen« beider Seiten zu errichten. Als Standort wurde der Soldatenfriedhof St. Martin bei St. Quentin in Nordfrankreich ausgewählt.

Nach dem 1. Weltkrieg geriet eine große Zahl der bildenden Künstler – so auch Wandschneider – in existenzielle Bedrängnis. Die alten Auftraggeber öffentlicher Denkmäler gab es durch die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen nicht mehr, ebenso sank die Zahl privater Auftraggeber. Zeitweise musste Wandschneider seine sechs Kinder mit Essen aus der Volksküche ernähren.

Einzige Auftraggeber waren in den frühen 1920er Jahren die Militär- und Kriegervereine, die zunehmend mit revanchistischen Inhalten versehene Denkmäler für ihre toten Kameraden errichten ließen. In dieser Zeit schuf er auch das Malchower »Hakenkreuzdenkmal«.

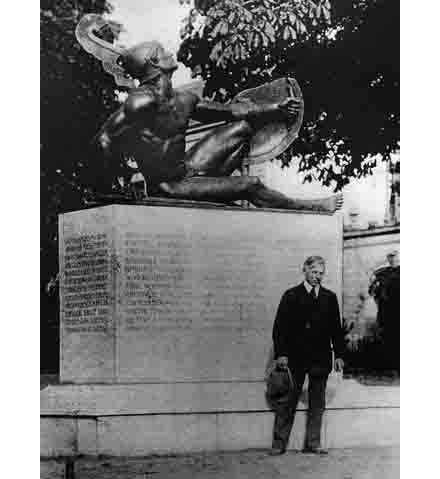

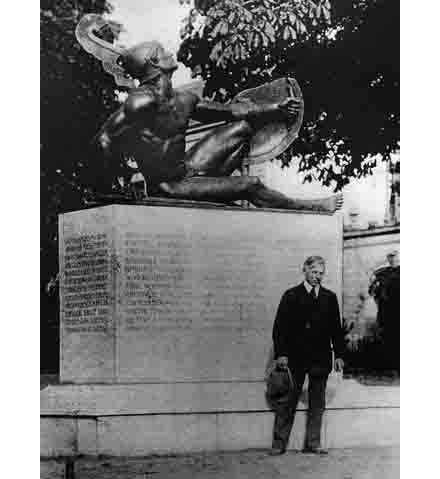

Wilhelm Wandschneider vor dem Malchower Denkmal. Archiv: Klaus Kentzler

Unsere Dokumentation des Denkmals

Als ab 1930 der Nationalsozialismus zunehmend an Bedeutung gewann, trat Wandschneider der NSDAP bei. Beruflich profitierte er durch seine frühe NSDAP-Mitgliedschaft, die ihm eine ansehnliche Zahl von Kleinaufträgen einbrachte. In den Jahren der NS-Herrschaft entstanden auch größere Werke. 1935: ›Sämann und Mähender‹ als Geschenk zur 700-Jahrfeier von Plau, 1936: das ›Skagerrakdenkmal‹ mit der Figur eines Geschützmatrosen für die Stadt Rostock und 1937: ›Der Trauernde Soldat‹ auf dem Alten Friedhof Schwerin. Mit diesen gut modellierten, aber künstlerisch wenig überzeugenden Arbeiten konnte der alternde Künstler nicht mehr an vorhergehende Erfolge anknüpfen.

Leben und Werk des Künstlers sind seit 1994 im Plauer Bildhauermuseum Prof. Wandschneider dokumentiert.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 25. November 2020

1926 wurde Wilhelm Wandschneider Ehrenbürger von Plau am See. In der Stadtschule wurde ein Raum für mehr als 70 Figuren und Büsten von Wandschneider eingerichtet, ab 1929 wurde die Ausstellung nahe der Kirche gezeigt. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs, im März 1947, wurde die Werkschau aufgelöst. Nach der »Wende« im Juni 1994 gründete der Verein »Prof. Wandschneider« e.V. Plau am See ein Museum, in dem heute neben Fotos und Reproduktionen auch ca. 20 Originalplastiken von Wandschneider gezeigt werden. Die Stadt Plau am See bewirbt das Museum und empfiehlt den Besuch nicht nur Kunstliebhabern.

...................................................................................................

<<< schließen