I N H A L T

• Das Denkmal

• Aus der Geschichte

• Der Findling in der Dorfmitte

• In den 60er Jahren

• Erinnerungsort an vier Kriegsgefangene

• Die Geschichte

• Der Platz an der Friedenseiche

• Das Eiserne Kreuz

• Der Stahlhelm

• Die deutsche Eiche

• Eichenlaub und Lorbeerzweig

• Das Schwert

• Schwertgeschichten

• »Der Findling ...

...................................................................................................

Flintbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde

Auf dem Mühlenberg

Über einer Kurve thront das Kriegerdenkmal für die toten Soldaten beider Weltkriege aus Flintbek.

Eine Feldsteinmauer stützt den Abhang. Im April 2023 ist das Denkmal durch das lichte Grün der Bäume noch gut zu erkennen.

Eine Steintreppe führt zum Denkmalsplatz. Hinter einer zarten Pforte beginnt der Aufstieg.

Ein schlichtes Eisernes Kreuz sagt uns, dass es hier um Soldaten geht. Das Ehrenzeichen des Militärs wird den toten Soldaten posthum und kollektiv von den Denkmalsstiftern verliehen. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. hatte 1813 bei seiner Stiftung des Eisernen Kreuzes erstmals jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal, d.h. die Erwähnung auf einem Denkmal, versprochen.

Mehr dazu im Kapitel »Das Eiserne Kreuz«.

Nach der letzten Stufe gehen wir am Denkmal vorbei zu einer sehr flachen, heute etwas desolaten Steintreppe, die zur Rückseite des Denkmals führt. Das Monument ist zum größten Teil aus Steinquadern zusammengesetzt. Es steht auf einem zweistufigen Sockel mit quadratischem Grundriss. Darüber erhebt sich das große Mittelteil. Die Ecken bestehen aus je zwei grob behauenen, hervorstehenden Quadern übereinander, die Innenteile aus glatten Tafeln. Die Abdeckung ist aus zwei versetzten Platten zusammengesetzt. Soweit so normal. Obenauf haben sich die Denkmalsschöpfer nun aber etwas Besonderes ausgedacht: vier kräftige rote Säulen mit wiederum zwei Abdeckplatten bilden einen luftigen Raum. Auf den historischen Fotos im nächsten Kapitel kann man die Konstruktion genauer betrachten.

Über die Höhe des Mittelteils zieht sich die Namensliste der toten Soldaten. Der Titel lautet, mittig gesetzt:

Im Weltkriege

fielen

Dann werden nach dem Familiennamen alphabetisch geordnet 13 Namen aufgezählt. In der kleineren Unterzeile steht jeweils der Todestag und -ort. Die Todesorte werden in Kriegsfronten aufgeteilt: Sieben Soldaten sind an der Westfront (i. Westen), fünf an der Ostfront (i. Osten) zu Tode gekommen. Der Letztgenannte, Theodor Wriedt, ist im Lazarett gestorben.

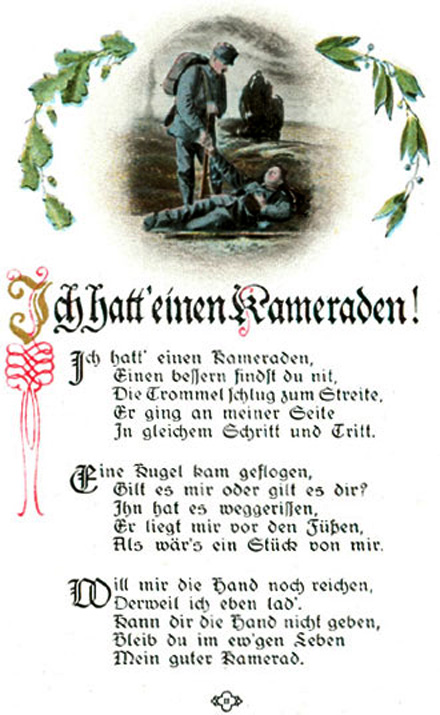

»Die Pflege der Verwundeten« – die Postkartenpropaganda im 1. Weltkrieg lief perfekt: Für die Heimatpost konnten die Verletzten – wider alle Realität – beschönigende Postkartengemälde bekommen und an ihre Angehörigen schicken. Ca. 6 Millionen deutsche Feldpostkarten wurden täglich portofrei zwischen Front und Heimat versendet, »... das dramatische Ausmaß der Kriegsereignisse [wurde] sowohl textlich als auch bildlich verschwiegen.« (Ausstellungskatalog Krieg & Propaganda 14/18, MK&G Hamburg, S.83)

Die rechte Seite des Monuments blieb unbeschriftet.

Aber auf der linken Seite ist auf jeder der beiden Steinplatten in der Mitte ein Sinnspruch zu lesen.

Oben steht mittig gesetzt in plattdeutsch:

Dütsch sünd ji fulln

Dütsch sünd wi bleven

dat dörf wi

Nümmer vergeten!

Deutsch seid ihr gefallen

Deutsch sind wir geblieben

das dürfen wir

niemals vergessen!

Der ganze Spruch ein einziger Hinweis auf den nationalistischen Geist der Denkmalsstifter. Nach der Niederlage im 1. Weltkrieg und der dazu erfundenen Erklärung, der »Dolchstoßlegende«, wuchs der Nationalismus in Deutschland, verbunden mit neu entfachtem Antisemitismus. Zur »Heimatbewegung« in der Zwischenkriegszeit passt auch die Wahl der plattdeutschen Sprache auf dem Flintbeker Denkmal. Die Bewegung verband den Begriff Heimat mit »völkischer Überlegenheit«. Dieser Heimatbegriff wurde von den Nationalsozialisten aufgegriffen und in ihren Dienst gestellt.

Der Begriff »Heimatbewegung« bei Wikipedia

Mehr zur Dolchstoßlegende

Auf der unteren Platte steht ein Spruch, den wir immer wieder auf Kriegerdenkmälern finden:

Und wer den Tod im

heilgen Kampfe fand

ruht auch in fremder

Erde im Vaterland!

Er ist ein Zitat aus dem Lied »Hinaus in die Ferne mit Hörnerklang« von Albert Methfessel (1785-1869) aus der Zeit der »Freiheitskriege«. Dieser Begriff fasst die Kämpfe in Mitteleuropa von 1813 bis 1815 zusammen mit denen die Vorherrschaft Frankreichs unter Napoleon Bonaparte über große Teile des europäischen Kontinents beendet wurden. Mit der Wahl des Zitats wird das Pathos und der Patriotismus dieser Zeit aufgegriffen. Der darin enthaltene Trost für die Angehörigen der Toten ist sicher ein willkommener Nebeneffekt.

»Freiheitskriege« erklärt bei Wikipedia

Nun sehen wir uns die Frontseite an, die mit der großen Abbildung eines christlichen Kreuzes dem Abhang zugewandt ist, sodass es auch von der Straße aus erkannt werden kann. Das schmale Kreuz als Symbol der Qualen, die Jesus Christus bei der Kreuzigung erleiden musste, geht über beide Frontplatten, darunter stehen die Zeitspannen beider Weltkriege. Kreuz und Zahlen sind falunfarben (ochsenblutfarben) ausgefüllt.

1914 – 1918

1939 - 1945 (nachträglich hinzugefügt)

Wir schauen uns die Abbildung des Kreuzes genauer an: wir erkennen ein innenliegendes Schwert! Ein Schwert signalisiert Kampfbereitschaft, auch wenn es gesenkt ist. Die Mannhaftigkeit und der Wehrwille der deutschen Soldaten soll bekundet werden.

Dem damaligen Zeitgeist entsprechend wird so die Kreuzessymbolik umgekehrt: Aus dem Symbol des Leidens Christi, der den Tod hinnahm und der Gewalt widersprach, wird das Gegenteil.

Mehr zur Symbolik einer Schwertdarstellung auf Kriegerdenkmälern in den folgenden Kapiteln »Das Schwert« und »Schwertgeschichten«.

Vor dem Denkmal liegen zwei quadratische Marmorplatten zum 2. Weltkrieg. Auf der linken Platte ist unter einem Eisernen Kreuz der Name

Harry

Nieder

in großer Schrift zu lesen. Die rechte Platte zeigt – in kleinerer Schrift und ebenfalls unter einem Eisernen Kreuz – drei Namen und unter den Jahreszahlen des 2. Weltkriegs die Stifterin: F. F. Voorde (Freiwillige Feuerwehr Voorde).

Wir vermuten, dass die gleichartig gestaltete linke Platte auch einem Flintbeker Feuerwehrmann gewidmet ist. Wie diese Aufteilung zustande kam, ob Harry Nieder eine besondere Rolle bei der Feuerwehr einnahm, wissen wir nicht.

Die Freiwillige Feuerwehr von Voorde, einem Ortsteil von Flintbek, wurde 2019 aufgelöst, das Feuerwehrhaus abgerissen. Der kreisrunde Gedenkstein zog um zum Platz der Friedenseiche. Siehe das Kapitel: »Der Platz an der Friedenseiche«.

...................................................................................................

Aus der Geschichte

1921: Das »Ehrenmal« ist wohl gerade eingeweiht worden und steht gut sichtbar über der Kurve Freeweid, Langstücken, Mühlenberg und Am Wald.

Eine lange Treppe beginnt unten zwischen abgestuften Pfosten, aber noch ohne Pforte. Der Abhang ist mit einfachen Quadersteinen niedrig abgestützt.

Als Basis für das geplante »Ehrenmal« am langen Hang des Mühlenbergs war vermutlich ein wohlgeformter Hügel aufgeschüttet worden, damit es von der Straße aus besser zu sehen ist. Am Fuß des Hügels – zur Frontseite des Denkmals gewandt – wurde ein Granitstein als Sitzbank aufgestellt.

Wir sehen eine kreisrunde Steinplatte im luftigen Dachaufbau liegen. Vielleicht wurde darauf früher ein Licht gestellt?

Dieses Foto ist aus dem Jahr 1925, es zeigt also nicht die Einweihung, sondern einen großen Festtag mit Bannerweihe. Um das Denkmal herum waren für die Fahnen und den Girlandenschmuck schlanke Baumstämme aufgestellt worden. Im Vordergrund sehen wir viele Kinder und zivile Personen, weiter hinten dann die Honoratioren mit Zylinder und die Kameraden aus den Kriegervereinen.

Wir danken Ulla Miéville für die Genehmigung, die Fotos hier zeigen zu dürfen und Thomas Praefcke für die Hilfe. Die Fotos gehören zur offenen Facebook-Seite »Flintbek Fotos und Geschichte«.

...................................................................................................

Der Findling in der Dorfmitte

Ein großer heller Findling mit glatter Frontseite ist ein zweites Weltkriegsdenkmal in Flintbek.

Auf einer Rasenfläche führt ein gepflasterter Weg zum kleinen Denkmalsplatz. Hinter dem Findling steht eine Reihe von drei Blutbuchen – als Zeichen für das für das »Vaterland« vergossene Blut?

Von vorne und seitlich kann man über vier Quadersteinebenen direkt zum Findling steigen.

Geschickt in die Form des Steins eingepasst, beginnt die Botschaft des Denkmals mit dem Halbrelief eines Stahlhelms auf einem großen Lorbeerzweig und Eichenlaub.

Zur Symbolik des Dargestellten siehe die Kapitel »Der Stahlhelm«, »Die deutsche Eiche« und »Eichenlaub und Lorbeerzweig«.

Darunter steht in Großbuchstaben:

WIR GEDENKEN UNSERER TOTEN

DER WELTKRIEGE

Zwischen den beiden letzten Wörtern beginnt schon das Halbrelief eines gesenkten Schwertes. Knauf, Heft und Parierstange sind detailreich ausgearbeitet, die Klinge reicht fast bis zum Ende des Findlings. Wie schon beim Denkmal auf dem Mühlenberg haben wir auch hier eine Schwertdarstellung, obwohl diese Waffe aus der Antike und dem Mittelalter schon im ersten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz kam. Woher speist sich der hohe Symbolwert dieser Waffe? Ritterlegenden und Zweikämpfe von Edelmännern scheinen auf, mutige Kämpfe von Mann gegen Mann. Die bestialische Realität der modernen Waffen im Stellungskrieg wird verdrängt.

Mehr zur Symbolik einer Schwertdarstellung auf Kriegerdenkmälern in den folgenden Kapiteln »Das Schwert« und »Schwertgeschichten«.

Die Zeitspannen der Kriege sind neben der Schwertklinge plaziert:

Links: 1914 - 1918

Rechts: 1939 - 1945

Wir fragen uns, wie die Inschrift vor der Aktualisierung nach dem 2. Weltkrieg lautete.

Von hinten wird das mächtige Findlingsdenkmal von mit Zement verbundenen Feldsteinen gestützt.

...................................................................................................

In den 60er Jahren

Die Sehenswürdigkeiten von Flintbek: Das Kriegerdenkmal ist dabei!

...................................................................................................

Erinnerungsort an vier Kriegsgefangene

Am 29. März 1944 wurden vier Kriegsgefangene durch die Gestapo ermordet, die zuvor aus dem Stalag Luft III ausgebrochen waren. Seit dem 29. März 2018 erinnert eine Gedenktafel im Ortsteil Rotenhahn an der Landesstraße 318 an das Geschehen. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund und die Gemeinde Flintbek haben sie 78 Jahre später in der Nähe des Tatorts aufgestellen lassen.

Im Juni 2019 wurde die Tafel mutwillig zerstört, die oder der Täter konnten nicht gefasst werden. Die Kieler Nachrichten schreiben dazu: »Beim Heimatbund in Flintbek will man den Ärger um die Tafel gleich für etwas Positives nutzen«. Der Heimatbund schreibt auf seiner Website: »Eine Tafel an der Chaussee in Flintbek sollte den Opfern gedenken, doch vor einiger Zeit ist diese mutwillig zerstört worden. ›Wir freuen uns sehr, dass die Tafel nun einen angemessenen neuen Platz erhalten hat‹, so Katja Plambeck, 1. Vorsitzende des Heimatbundes Ortsverein Flintbek, ›an der Zufahrt zum Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist sie für jede*n Interessierte*n zugänglich und ist gleichzeitig immer im Blick des Pförtners.‹ Eine weiße Rose und vier Steine, einer für jeden Erschossenen, zieren den Platz und laden zum Lesen ein.«

Rechts von der Bildmitte sehen wir die helle Tafel – die Straße ist sehr nah und sehr breit.

Von dort wacht der Pförtner: das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume.

Vier Steine und ... von der weißen Rose ist 2023 nichts mehr zu sehen. Ist ja auch ein schwieriges Biotop.

Auf der Tafel vermischt sich der Gestapo-Mord mit der Geschichte der ersten »Kunststraße« Schleswig-Holsteins und dem Wappen des dänischen Königs Friedrich VI., in dessen Regierungszeit sie gebaut worden ist. Die Stationen auf der rechten Seite zeigen nicht die Fluchtroute der allierten Luftwaffenoffiziere, die 1944 in der Nähe »hinterrücks« erschossen wurden, es sind die Orte durch die die Chaussee Kiel – Altona führt. Die Straße hat sogar eine eigene Website:

www.altona-kiel.de

...................................................................................................

Die Geschichte

Aus Anlass der Neuaufstellung der Gedenktafel 2021 wird die Geschichte auf der Website vom »Schleswig-Holsteinischer Heimatbund« erzählt:

»Erinnerung an die Ermordung von vier alliierten Luftwaffenoffizieren 1944 durch die Gestapo in Flintbek.

Am 24. März 1944 war es zu einem spektakulären Ausbruch von 76 Kriegsgefangenen alliierten Luftwaffenoffizieren aus dem Lager Stalag Luft III in Sagan (Niederschlesien, heute polnisch Żagań) gekommen. In der groß angelegten Suchaktion wurden auch vier Flüchtige in Flensburg verhaftet. Es waren der Neuseeländer Arnold Christensen (22 Jahre), der Australier James Catanach (23 Jahre), sowie die Norweger Nils Jørgen Fuglesang (26 Jahre) und Halldor Espelid (24 Jahre).

Am 29. März 1944 wurden sie von der Gestapo verhört und anschließend mit Personenwagen auf der Reichsstraße 4 (Chaussee Altona-Kiel) in Richtung Hamburg transportiert. Kurz vor der Ortschaft Rotenhahn wurden sie gegenüber einer scharfen Rechtskurve auf einer eingefriedeten Wiese – heute Gebiet der Gemeinde Flintbek – von der Gestapo erschossen. Die Leichen der vier Offiziere wurden eingeäschert und die Asche zurück nach Sagan gebracht.

50 Geflüchtete wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Im Jahre 1945 wurden die Ereignisse von der Royal Airforce untersucht. Insgesamt 14 Täter wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, darunter auch die Mörder von der Chaussee Altona-Kiel, der berüchtigte Johannes Post, Kommandant des ›Arbeitserziehungslagers Nordmark‹ und Oskar [Fritz] Schmidt, Abteilungsleiter bei der Gestapo in Kiel.«

Website des Heimatbundes

Zusätzliche Informationen:

Lager Stalag Luft III in Sagan

Arbeitserziehungslager Nordmark

Johannes Post

Oskar (Fritz) Schmidt

Der Film zur Geschichte: »Gesprengte Ketten«

...................................................................................................

Der Platz an der Friedenseiche

An der Einmündung der Straße Mühlenberg in die Straße Langstücken (gegenüber liegt auch das Denkmal, das wir ganz oben vorgestellt haben) besuchen wir einen Gedenkplatz, der von einer ausladenden Eiche dominiert wird. Dazu betrachten wir diverse Gedenksteine zwischen einer Ansammlung von Schildern, Streugutkisten etc. der Gemeinde.

Sogenannte »Friedenseichen« wurden nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg gepflanzt. Die Regierung im Deutschen Kaiserreich forderte dazu auf, Friedenseichen zu setzen und zu pflegen, damit »dieses Sinnbild deutscher Kraft und deutscher Treue sich in aller Herrlichkeit entwickeln könne und künftigen Geschlechtern Gelegenheit geben würde, sich in seinem Schatten dankbar der Helden von 1870 und 1871 zu erinnern.« Die Friedenseiche in Flintbek hat die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt.

Am Fuß der Eiche steht ein Gedenkstein, der den Anlass ihres Daseins in knappe Worte fasst:

Friede

10. Mai

1871

An diesem Tag wurde der »Friede von Frankfurt« (am Main) zwischen der Französischen Republik und dem Deutschen Reich geschlossen. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 wurde formell beendet.

Mehr auf deutsche-schutzgebiete.de

Der Deutsch-Französische Krieg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits.

Auslöser war der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die Frage der spanischen Thronkandidatur eines Hohenzollernprinzen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ließ die Emser Depesche, mit der er darüber informiert worden war, dass König Wilhelm I. die französischen Forderungen abgelehnt hatte, in provokant verkürzter Form veröffentlichen. Dies erregte auf beiden Seiten nationalistische Empörung und veranlasste den französischen Kaiser Napoléon III. am 19. Juli 1870 zur Kriegserklärung an Preußen.

Von den großen Schlachten gingen im gesamten Kriegsverlauf alle für Frankreich verloren oder endeten im Patt. Im Februar 1871 fand sich die französische Regierung, nach dem Fall von Paris, zum Vorfrieden von Versailles bereit.

Noch während Paris von deutschen Truppen belagert wurde, proklamierten die deutschen Fürsten und Vertreter der Freien Städte am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses den preußischen König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser, eine Demütigung für die Franzosen. Hohe Reparationszahlungen und vor allem der Verlust Elsaß-Lothringens erzeugte einen dauerhaften, gegen Deutschland gerichteten Revanchismus. In Deutschland wiederum verfestigte sich die Vorstellung von der so genannten Erbfeindschaft gegenüber Frankreich.

Foto: Wikimedia Commons / gemeinfrei

Foto: Wikimedia Commons / gemeinfrei

Die Kaiserproklamation in Versailles, Wandgemälde von Anton von Werner für die Ruhmeshalle Berlin. 1944 wurde es nach einem Bombentreffer zerstört.

»Die Deutung der Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im Versailler Spiegelsaal als Demütigung Frankreichs gehörte ebenso zum erinnerungspolitischen Konzept des im Kaiserreich vereinten Deutschland wie die alljährliche Zeremonie des Sedantages, an dem der entscheidende Sieg vom 2. September 1870 gefeiert wurde. Doch jede Demütigung zieht die nächste nach sich, und so muss es kaum verwundern, dass Frankreich im Sommer 1919 nach Beendigung des Ersten Weltkrieges seinen Sieg über Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles auskostete. Es gehört sicherlich zu den grössten Verdiensten Charles de Gaulles, dass er nach 1945 kein «drittes Versailles» folgen liess, sondern mit dem Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 die Kette gegenseitiger Demütigungen durchbrach.«

• Der Historiker Clemens Klünemann in Neue Zürcher Zeitung, 9.1.21

Mehr auf www.bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung

Am Fuß des Abhangs findet sich ein reichlich verwitterter und mit Flechten bewachsener Stein, der an Kaiser Wilhelm II. erinnern soll. Friedrich Wilhelm, Enkel von Wilhelm I., bestieg 1888 den Thron als Kaiser Wilhelm II. und König von Preußen.

»Durch sein als undiplomatisch und großspurig empfundenes Auftreten verursachte er mehrfach innen- und außenpolitische Krisen. Der von ihm stark forcierte Ausbau der Kaiserlichen Marine und die damit verbundene sogenannte Weltpolitik wurden zum Markenzeichen der wilhelminischen Ära, trugen aber auch zum Konfliktpotenzial bei, das sich im Ersten Weltkrieg entlud« lesen wir bei Wikipedia (abgerufen am 22. Mai 2023).

Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg erfolgte am 9. November 1918 die Ausrufung der Republik. Am Tag darauf floh der Kaiser ins niederländische Exil. Erst dort dankte er am 28. November formell ab. Königin Wilhelmina und die Regierung der Niederlande gewährten ihm Asyl und lehnten 1919 die von den Entente-Mächten verlangte Auslieferung als Kriegsverbrecher ab.

»Wilhelm II.: Als Kaiser der Letzte« titelt GEO EPOCHE. »Er liebte die pathetische Pose - und dafür liebte ihn das Volk. In Wahrheit war Kaiser Wilhelm II. ein trauriger Fall: zeitlebens getrieben von den Erwartungen anderer und ein Opfer seiner eigenen Selbstüberschätzung.«

Bericht in GEO EPOCHE Nr.12

Biografie Wilhelm II. auf LeMO

Der Gedenkstein der Freiwillige Feuerwehr von Voorde, einem Ortsteil von Flintbek, zog 2019 unter die Friedenseiche. Ein ehrgeiziges Unternehmen: Den mächtige Mühlstein am Abhang zum Stehen zu kriegen scheint nicht einfach zu sein. Zur Straße hin sehen wir das Feuerwehrlogo (Hacke, Beil, Helm) mit der Zeitangabe 1889 - 1989. Hier soll also – mal ein ganz anderes Thema – des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Voorde gedacht werden.

Auf der Rückseite finden wir eine Liste der Wehrführer ab 1889. Die Dienstzeit des letztgenannten Wehrführers Ramm begann 2017 lange nach dem 100-Jahre-Jubiläum und endet offen – Ausdruck der Trauer über die Auflösung der Feuerwehr Flintbek-Voorde 2019?

Wir danken Oberkirchenrat Dr. Thomas Schaack für seine Fotos der aktuellen Flintbeker Denkmalslandschaft, die wir auf dieser Website zeigen dürfen.

...................................................................................................

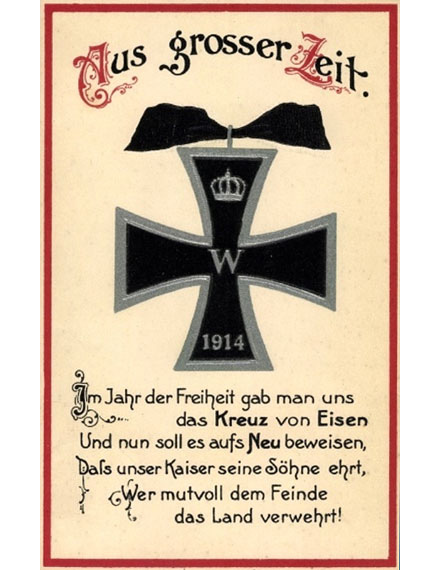

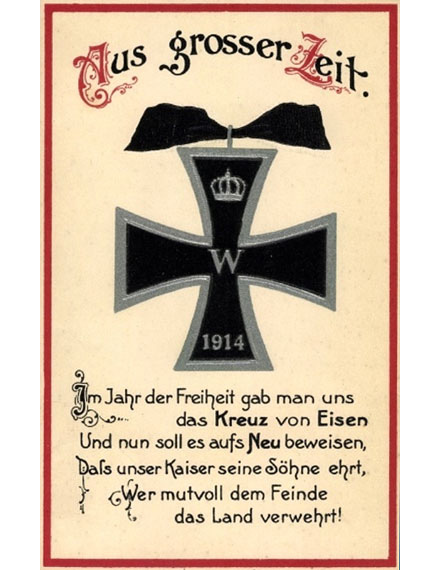

Das Eiserne Kreuz

»Das Eiserne Kreuz wurde erstmalig 1813 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gestiftet. Es war der erste militärische Orden, der nicht nur an Offiziere, sondern auch an einfache Soldaten für ihre militärischen Verdienste verliehen werden konnte. Kurz darauf führte der König die allgemeine Wehrpflicht ein. Das bisherige Söldnerheer wandelte sich zum Bürgerheer und für die Bürger mussten Anreize geschaffen werden, das eigene Leben im Krieg aufs Spiel zu setzen. Damit begann eine neue Zeit beim preußischen Militär: Soldaten waren nicht mehr nur Befehlsempfänger ohne Stimme und ohne Namen, sondern seit dieser Zeit wurden sie zu Vorbildern gemacht, denen nachgeeifert werden sollte. Der König versprach in der Stiftungsurkunde jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal, das heißt, die Erwähnung auf einem Denkmal. Zumeist wurde das damals als Tafel in einer Kirche realisiert: Zeugnis der engen Verbindung von Monarchie und Kirche.

• »Fake News« anno 1914: Das Deutsche Reich hatte gerade das neutrale Belgien überfallen, damit die Truppen sich auf dem schnellsten Weg zum Erzfeind Frankreich begeben konnten.

Das Eiserne Kreuz wurde sehr häufig als Relief auf Kriegerdenkmälern verwendet. Es steht hierbei als solches symbolisch für die Anerkennung der besonderen ›Vaterlandstreue‹ der gefallenen Soldaten. Ihr Tod im Krieg wurde dafür als Beweis gedeutet. Durch die Verwendung des Eisernen Kreuzes auf einem Denkmal sollten die Soldaten posthum für ihr Verhalten ausgezeichnet werden und damit als Vorbilder für die Nachwelt gelten.

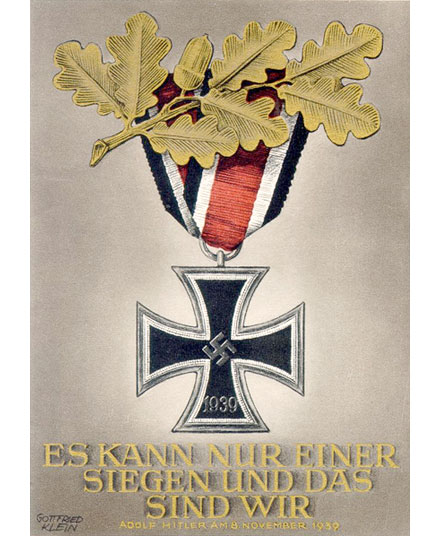

Nach 1813 wurde es 1870 von Kaiser Wilhelm I. und 1914 von Kaiser Wilhelm II. neu gestiftet. Auch Adolf Hitler führte 1939 das Eiserne Kreuz als militärische Auszeichnung wieder ein, mit einem Hakenkreuz im Zentrum.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone 2006, S. 44f

• Auch Hitler trug das Ehrenkreuz an der Brust

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Soldaten der Wehrmacht kämpfen nicht nur pflichtschuldig und gehorsam. Ohne die Gefühlswelt aus Stolz, Ehre und Männlichkeit ist nicht zu erklären, warum so viele an die Front streben – und dem Krieg bis zum Untergang verhaftet bleiben. (Frank Werner in ZEITGeschichte 4/2018)

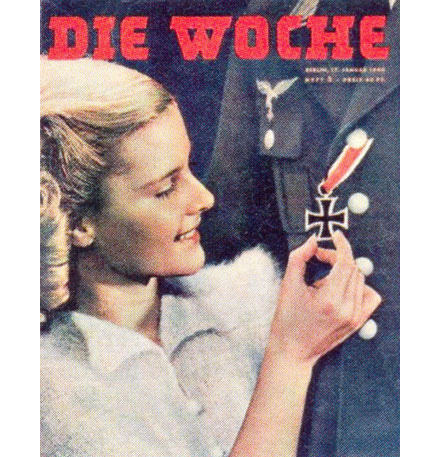

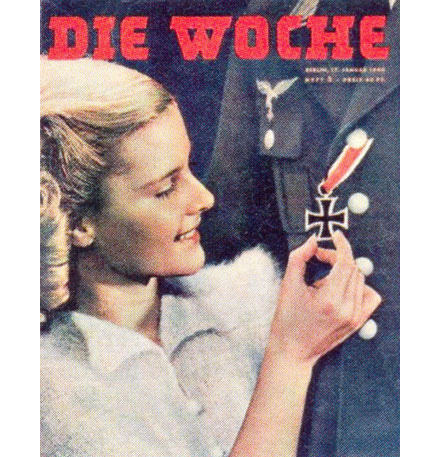

Geschickte Propaganda: Begehrenswerte Ordensbrust in »Die Woche« Januar 1940.

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Manchmal wird es dort auch als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z.B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

... und aktuell: Die Redaktion des Spiegel illustriert den Titel Nr.50 / 10.12.2022 zur Razzia bei »Reichsbürgern« und »Querdenkern«, denen vorgeworfen wird, einen Staatsstreich geplant zu haben, mit einem Eisernen Kreuz.

Als Kriegsauszeichnung oder Verdienstorden wird das Eiserne Kreuz seit 1945 nicht mehr verliehen.

»Andreas Gabalier besang in Mein Bergkamerad ›eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt, wie ein eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht.‹ Michael Fischer vom Zentrum für Populäre Kultur und Musik bezeichnete das als ›gewollte Provokation‹, die kaum ein naiver Zufall sein könne.

Die Agentur für soziale Perspektiven konstatiert: Das Eiserne Kreuz sei neben dem Thorshammer ›das am häufigsten gezeigte Symbol der extremen Rechten‹. Zwar sei es je nach Kontext ›kein explizit rechtes Bekenntnis, doch stets ein Symbol für Militarismus und martialische Männlichkeit.‹

• Wikipedia, abgerufen am 16.3.2023

...................................................................................................

Der Stahlhelm

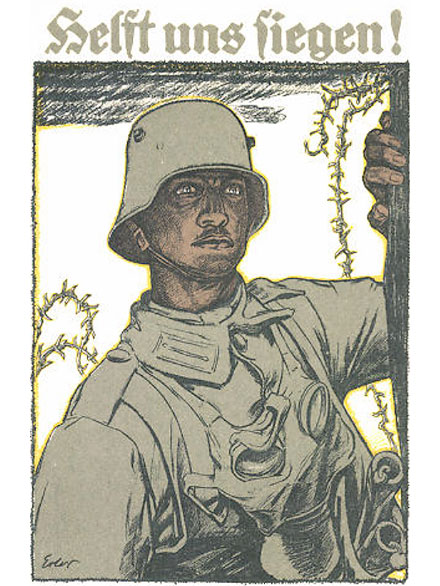

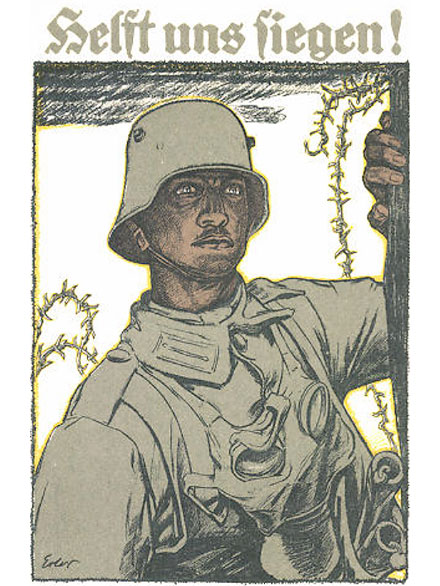

Neben dem militärischen Ehrenzeichen Eisernes Kreuz ist die Darstellung des Stahlhelms das meist gezeigte Symbol auf Kriegerdenkmälern. Die neuen Methoden der Artilleriekampfes im 1. Weltkrieg erforderten einen verbesserten Kopfschutz für die Soldaten. Der Lazarettarzt Professor August Bier (nach ihm ist z.B. eine Klinik in Malente benannt) beobachtete höchst gefährliche Granatsplitterverletzungen des Gehirns in erschreckender Häufigkeit und entwickelte darum zusammen mit dem Ingenieur Dr. Friedrich Schwerd den neuen Helm aus Stahl, der die bis dahin getragenen ledernen Pickelhauben ablöste. Die ersten 30.000 Helme wurden im Dezember 1915 an die Truppen an der Westfront ausgeliefert.

Die Vorstellung von der stählernen Schutzwirkung wurde fortan auf Postkarten, Kriegsanleiheplakaten, Schmuckblättern usw. propagandistisch ausgeschlachtet und symbolisch überhöht. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges wurde dieser Symbolwert noch gesteigert.

Auf dem Verwundetenabzeichen, das 1939 eingeführt wurde, war ein Stahlhelm zu sehen, obwohl offensichtlich seine Schutzwirkung nicht ausgereicht hatte:

Adolf Hitler hatte die Verordnung über die Stiftung des Verwundetenabzeichen am 1. September 1939, dem Tag des Überfalls der Deutschen Wehrmacht auf Polen, erlassen.

Hitlers Verwundetenabzeichen auf Wikipedia

Die Einführung eines Stahlhelms für die Bundeswehr im Juni 1956 war ein Politikum. Den Forderungen des Militärs nach einem wirksamen Kopfschutz für die Soldaten wurde nur sehr zögerlich entsprochen. Unter keinen Umständen sollte der Helm für die Bundeswehr auf Konstruktionen beruhen, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnerten.

Für den aktuellen »Gefechtshelm, allgemein«, der am 15. Januar 1992 eingeführt wurde, galten dann diese politischen Bedenken nicht mehr. Der Helm sollte unter Wahrung der modernsten militärischen Gesichtspunkte auch alle Vorteile des Stahlhelms der Wehrmacht in sich vereinigen.

Die Stahlhelme der alten Form blieben weiterhin auch im Gebrauch beim Bundesgrenzschutz und der Polizei.

Im Internet bieten eine Menge Militaria-Händler »Original-Stahlhelme der Deutschen Wehrmacht« zum Kauf an. Auch ein »Kinderhelm wie Stahlhelm M35 Wehrmacht Luftwaffe« für 190 Euro ist im Angebot. Ein T-Shirt, das Amazon anpries mit dem Aufdruck »SS-Stiefel, die besten Wanderschuhe aller Zeiten« wurde erst nach scharfen Protesten aus dem Sortiment genommen.

»Früher musste der Wehrmachtsfan noch in schmuddelige Militaria-Läden schleichen oder dreimal nachdenken, ob er seine Adresse bei einschlägigen rechtsextremen Versandhäusern hinterlassen will. Dank Amazon genügt jetzt ein Klick und der Wehrmachtsstahlhelm liegt auf dem Gabentisch«, empört sich die ehemalige Linken-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke auf www.stimme.de. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagt dazu: »Ein angemessener Schritt wäre, die bisherigen Gewinne aus diesen Produkten an Gedenkstätten der Opfer des Nationalsozialismus zu spenden.«

Mehr dazu auf www.stimme.de: Stahlhelm unterm Christbaum

..................................................................................................

Die deutsche Eiche

Eichenlaub ist in der militärischen Symbolsprache ein Zeichen hoher Ehre. Darum findet man es oft auf Orden, z.B. auf dem Ritterkreuz in der Zeit des Nationalsozialismus. Wie kam es zu dieser Symbolkraft?

Die Eiche zählt schon lange als »deutscher« Baum. Ihr hartes Holz und das charakteristische, spät fallende Laub machten sie seit der Zeit der Germanen zum Symbol für Unsterblichkeit und Standhaftigkeit. In jüngerer Zeit, besonders seit der Romantik, gilt die Eiche zudem als Symbol der Treue.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 12. November 2019

»Die Eiche beziehungsweise das Eichenlaub setzen im Denkmal einen deutsch-nationalen Akzent. Die Eiche galt seit dem 18. Jahrhundert als heldisch-deutsches Symbol und assoziiert als ›deutsche Eiche‹ darüber hinaus urwüchsige Stärke und mythologische Vergangenheit.«

• Reinhard Alings, Monument und Nation, Berlin 1996, S. 525

»Mit der Reichsgründung 1871 und dem Gefühl nationaler Einheit zog das Eichenlaub in die deutsche Symbolsprache ein. Auf deutschen Ehrenmalen, Kränzen, Hoheitszeichen, Orden und dergleichen diente es in ähnlicher Form wie Zweige des Lorbeerstrauches. Das Parteiabzeichen bzw. Parteisymbol der NSDAP hatte von 1920 bis 1945 einen Adler als Zeichen, der einen Eichenkranz in seinen Fängen hielt. Unerschütterlich ›wie die deutsche Eiche‹ und ähnliche Sprüche ließ die NS-Propaganda ab 1933 in Zeitungen veröffentlichen und über Lautsprecher verkünden. Da griff dann auch der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler zum Spaten und pflanzte Eichen. [...] Im deutschen Volk wurde Hitler nach seiner Ernennung zum Reichskanzler fast schlagartig mit der deutschen Eiche gleichgesetzt. Denn für ihn pflanzten fast alle Städte und Dörfer, Stadt- und Ortsteile ihre ›Hitler-Eichen‹.«

• Wolf Stegemann, www.rothenburg-unterm-hakenkreuz.de

»1933 wurde mit einer offiziellen Zeremonie eine Adolf-Hitler-Eiche auf dem Dorfplatz gepflanzt (s. Foto). Auf dem Foto sieht man Heinrich Behnke, [...] sowie Hartwig Gäde. Herbert Hansen, mit weißen Kniestrümpfen, musste damals ein Gedicht aufsagen. Lehrer Kühl hielt eine Rede.

Am 8. Mai 1945, am Tag der deutschen Kapitulation, wurde die Eiche von Ernst Meier mit den Worten umgehauen: ›Du Aas kümmst af!«

Hartwig Gäde erzählt dazu: ›As ik ut de Gefangenschaft, ut den Krieg kam, da käm de ole Meier to mi hin un seggt: ›Soll ik di mal wiesen, wo diene Adolf Hitler Eiche is? Denn komm mal mit!‹. Da ist er dann mit mir in seinen Garten gegangen und zeigte auf einen Zaunpfahl. Die Eiche hatte er abgesägt und einen Zaunpfahl daraus zurechtgeschnitten. Der alte Meier war der SPD treu geblieben.«

• Diese schöne Geschichte steht in der »Chronik der Landgemeinde Rethwisch« von Doris Moßner und Inga Rogga aus dem Jahr 2001.

NDR-Zeitreise: Die Geschichte der »Hitlereichen«

Schleswig-Holstein Magazin vom 14. April 2023

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Eichenlaub als höchste Zier: SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Theodor Eicke im Jahr 1942.

»Eichenlaub« war ab 1999 ein rechtsextremes Liedermacher-Duo aus dem Umfeld des Thüringer Heimatschutzes

...................................................................................................

Eichenlaub und Lorbeerzweig

Im alten Rom wurden siegreiche Waffen mit Lorbeerzweigen umwunden, später wurden den »Helden« von der Siegesgöttin Viktoria Lorbeerkränze gereicht oder auf’s Haupt gesetzt. Hartmut Häger schreibt in seinem Buch ›Kriegstotengedenken in Hildesheim‹ auf Seite 133: »Während des Ersten Weltkriegs sah sich der Lorbeer nationalistischer Verdächtigungen ausgesetzt. Er werde aus ›welschem Feindesland‹ eingeführt und sei deshalb ungeeignet für den Siegeskranz der Gefallenen. Eichen- und Tannenkränze seien dem italienischen Importartikel vorzuziehen. Verdrängen konnte das Eichenlaub den Lorbeer nicht, bedrängen offenbar schon.«

...................................................................................................

Das Schwert

Das Schwert ist in der Menschheitsgeschichte die erste ausschließlich zum Töten anderer Menschen geschaffene Waffe. Ein Symbol der Macht: Wer auf dem Schlachtfeld unterlag, übergab dem Sieger seine Waffe. Das Schwert verleiht den Status eines Herrschers. Der englische König führt den Ritterschlag bis heute mit dem Schwert aus.

Nach dem Mittelalter verlor das Schwert seine Bedeutung als Waffe – und wurde in der Symbolsprache der Propaganda umso wichtiger. Im 1. Weltkrieg, dem ersten industriellen Krieg in der Geschichte, hatte das Schwert als Bild-Symbol auf Orden und Medaillen Hochkonjunktur. Auch im Nationalsozialismus galt das Schwert als Zeichen für heldenhaften Kampf, obwohl es natürlich nicht mehr benutzt wurde.

Für ihre Militärsymbolik bevorzugten Stifter und Bildhauer die antiken und damit weniger bedrohlichen Waffen. Der edle Zweikampf und der mutige Einsatz der Soldaten Mann gegen Mann scheint auf, der Blick auf die grausame Wirklichkeit der modernen Waffen im Stellungskrieg 1914-18 ist verstellt. Das Erinnern an die Schwerter der Ritter in zahlreichen Legenden suggeriert einen per se gerechten Kampf, den es nach dem 1. Weltkrieg wieder aufzunehmen galt – gegen den inneren und äußeren Feind.

Zitat aus dem Vortrag »Das Pinneberger Kriegerehrenmal« vom 8. Mai 2018 von Prof. Dr. Loretana de Libero, Universität Potsdam: »Das Denkmal sollte nach dem Willen der Stifter mit dem hoch aufragenden Schwert ein demonstratives wie offensives Zeichen setzen für die ›Mannhaftigkeit‹ und den ›Wehrwillen des deutschen Mannes vor aller Welt‹. Mit dieser Formulierung spielte der Ausschuss auf die Revision des Versailler Vertrages an, hier v.a. die militärischen Bestimmungen.«

...................................................................................................

Schwertgeschichten

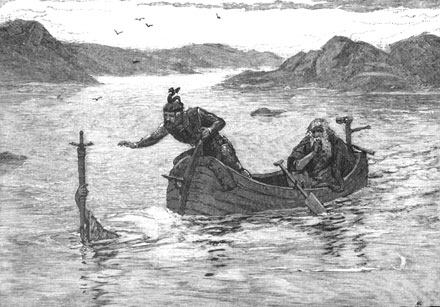

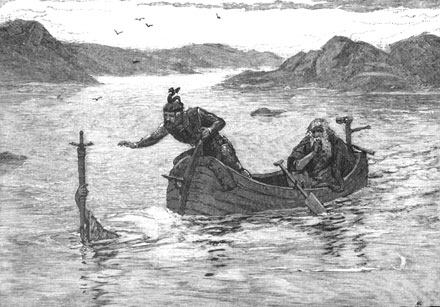

Die Legende vom Schwert Excalibur hat alles, was man nach dem 1. Weltkrieg für einen »Ehrenhain« brauchte: einen schwertschwingenden, kraftvollen Helden, der für die gerechte Sache kämpfte, einen edlen Ritter, »gefallen« durch eine böse List nach blutigem Gefecht – doch nun wartet sein Schwert darauf, wieder zum Einsatz zu kommen.

Vom mythischen Zauberer Merlin war das Schwert Caliburn durch einen Stein bzw. Amboss getrieben worden, wird in der Legende erzählt. Es hieß, nur der wahre künftige Herrscher könne es wieder herausziehen.

Nachdem zahlreiche Ritter und Adelige an dieser Aufgabe gescheitert waren, gelang es Artus (Arthur), dem Sohn des englischen Königs, das Schwert mühelos zu befreien, was ihn zum rechtmäßigen König machte. Als Artus das Schwert Caliburn in einer Schlacht zerschlagen hatte, schenkte die »Herrin vom See« dem jungen König als Ersatz Excalibur, damit er sein Königreich schützen könne.

Der Legende nach gab Excalibur seinem Besitzer übermenschliche Kräfte, und seine Scheide machte jeden, der sie bei sich trug, unverwundbar. Artus’ Halbschwester Morgan LeFay raubte durch eine List die Scheide, sodass Artus bei Verletzungen wieder gefährdet war. Excalibur blieb ihm erhalten.

Nachdem Artus in einer Schlacht schwer verletzt wurde, brachte man ihn nach Avalon. Ein bis heute sagenumwobener Ort des Interesses, siehe beispielsweise den Fantasy-Roman »Die Nebel von Avalon«. Stirbt er dort oder ruht er nur? In Anspielung auf den christlichen Glauben an Auferstehung wird seine Rückkehr in Aussicht gestellt. Sir Bedivere, einer der zwölf Ritter der Tafelrunde von König Artus, warf Excalibur zurück in den See, wo es die »Herrin vom See« wieder annahm. Dort soll es der Sage nach noch immer ruhen.

Im 12. Jahrhundert machte Richard Löwenherz die Artus-Sage zum Werkzeug seiner Propaganda und behauptete, sein Schwert sei Excalibur.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 24.5.2020

»Die fantasievolle Erzählung indes macht den Helden zur Projektionsfläche des jeweiligen Zeitgeistes späterer Jahrhunderte. Die vermeintliche Aktualität schuf eine Glaubwürdigkeit, die historische Wahrheit ersetzte.«

Lesen Sie weiter auf www.spiegel.de

Weitere Schwertgeschichten mit der Option der bewaffneten Rückkehr um das Reich mit dem Schwert zu retten:

Holger Danske

Barbarossa

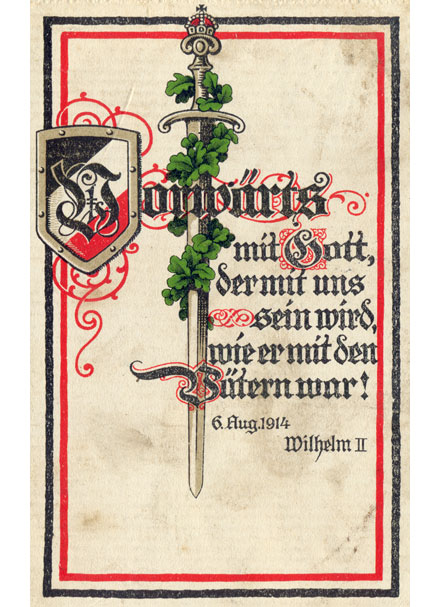

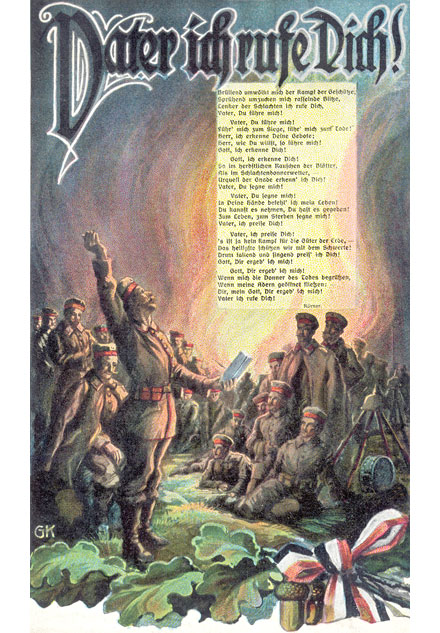

Am 6. August 1914 richtete Kaiser Wilhelm einen Aufruf an das deutsche Volk. Er sprach von den Feinden, die dem Deutschen Reich seinen Erfolg neiden und sich nun rüsten, um es zu überfallen. Das Zitat auf dieser Postkarte – es wird verziert mit Schwert und Eichenlaub – verweist auf den Sieg der »Väter« im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71.

Ab 1914 wurden in Deutschland zunehmend national gestimmte Gedichte verfasst. Einzelne Verse wurden von der Kriegspropaganda aufgegriffen und erreichten eine enorme Popularität. Eine Zeile aus dem »Haßgesang gegen England« wurde während des Krieges ein Schlachtruf des deutschen Heeres – »Gott strafe England«. Eine eigene Grußformel entstand: »Gott strafe England«, Erwiderung des Grußes: »Er strafe es«.

Hier eine Postkarte aus dem Jahr 1915 mit der bekannten Zeile aus dem »Haßgesang«. In dem Bild ist das Schwert in eine Ansicht von England gerammt, während ein christliches Kreuz es von hinten überstrahlt – ein Kreuz, das in diesem Fall natürlich die Unterstützung einzig des Deutschen Reichs durch Gott symbolisiert, entsprechend der Behauptung des deutschen Kaisers und seiner Soldaten: »Gott mit uns«. Ein Schwert im christlichen Kreuz – wie auf der Frontseite des Flintbeker Denkmals auf dem Mühlenberg.

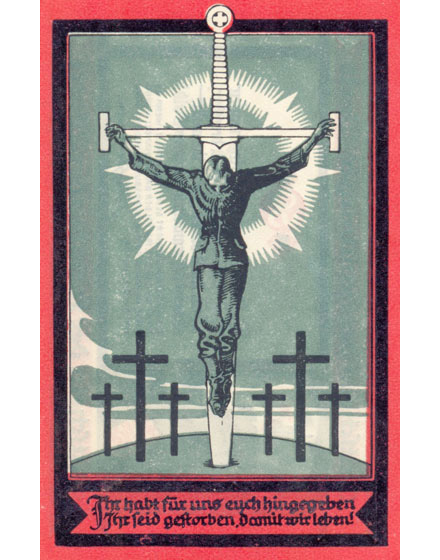

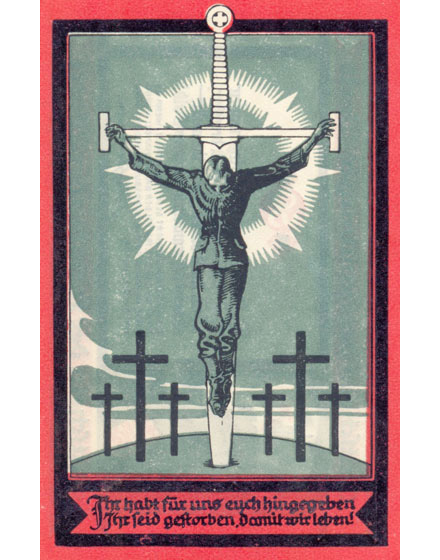

Wir sehen ein Schwert, das im Boden steckt. Es soll der Eindruck erweckt werden, als sei der Hügel Golgatha gemeint, auf dem den neutestamentlichen Evangelien zufolge Jesus von Nazaret gekreuzigt wurde. Das Kreuz steht für den christlichen Glauben, dass im Opfertod Jesu Gott den Menschen heilend nahegekommen ist. Hier wird nun ein Soldat an einem Schwert hängend abgebildet, umgeben von einem göttlichen Strahlenkranz. »Ihr habt für uns euch hingegeben / Ihr seid gestorben, damit wir leben«: Der Opfertod Jesu wird dem Kriegstod der Soldaten gleichgestellt. Diese Analogie findet sich oft auf Kriegerdenkmälern.

Diese kleinen Bilder mit verschiedenen Motiven wurden vom Verlag der Wochenzeitung »Hamburger Warte« verkauft. Am 14. Dezember 1918 erschien die erste Ausgabe der »Hamburger Warte«, eine »politische Kampfschrift« gegen Marxismus und Judentum.

...................................................................................................

»Der Findling ...

... kann als ›Klassiker‹ unter den Denkmalsformen bezeichnet werden. Denkmalsfindlinge stehen meist unter einer Eiche auf einem größeren Platz. Die große Beliebtheit von Findlingsdenkmälern ist zunächst einmal in rein äußerlichen Faktoren begründet. Granitfindlinge standen in Norddeutschland allerorts zur Verfügung, die Eiszeit hatte sie aus Skandinavien mitgebracht. Das heißt, nach einem Findling musste nicht lange gesucht werden, der Transportaufwand war bei kleinen bis mittelgroßen Findlingen gering und meistens waren die Transportwege kurz. Zudem war es leicht möglich, die Findlinge mit nur wenig Bearbeitung in Denkmäler zu ›verwandeln‹: Bei den meisten Denkmälern wurde sich lediglich darauf beschränkt, die Vorderseite leicht zu glätten und eine Inschrift einzuhauen. Häufig umringte man den Findling mit kleineren Feldsteinen, die, real oder auch nur optisch, seinen Sockel bildeten. Alles in allem war die Errichtung eines Findlingsdenkmals finanziell gesehen eine sehr günstige Angelegenheit [...]

Neben den pragmatischen ›Vorzügen‹ bei der Entscheidung für ein Findlingsdenkmal gab es aber auch ideologische Gründe. Nach völkischer Lehre im 19. Jahrhundert wurden Findlinge als urgermanische Zeugnisse angesehen. Die so genannten ›Hünengräber‹ aus prähistorischer Zeit wurden als germanische ›Heldenhügel‹ gedeutet und ihnen wurde eine spezifische nationale Aura zugesprochen. Aus diesem Grund wurden sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den Stiftern als besonders geeignet angesehen, identitätsstiftend zu wirken: eine geeinte deutsche Nation, die sich auf ihre germanischen Wurzeln besinnt [...]

Auch in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg wurden [...] neue Findlingsdenkmäler errichtet. Sie folgten in ihrer Bedeutung weiterhin der germanischen Tradition und zeugten von der nationalistischen Haltung der Stifter, für die der deutsche Geist im ersten Weltkrieg unzerstörbar war.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, S. 45-47, S. 65-66

»Findlinge wecken Assoziationen zu germanischen und keltischen Hünengräbern und Dolmen. Die Romantik entdeckte sie wieder, nach den Befreiungskriegen verbreiteten sie sich als Denkmalstyp und setzten sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts vorwiegend in Norddeutschland gegen den Obelisk durch. [...] Als Monolith steht der Findling für die Einheit des Landes, fast unbearbeitet, strahlt er Naturwüchsigkeit aus, selbst ein Teil der uralten Überlieferung mahnt er zu ewigem Gedenken.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, Gerstenberg 2006, S.134

»Germanisierende Motive finden sich in Gestalt zahlreicher Findlingsdenkmäler. In den Hünengräbern sah man ›Vorbilder für Erinnerungsmale, würdig der Größe des Opfers, das die Söhne unseres Volkes gebracht haben‹.

• Gerhard Schneider, »... nicht umsonst gefallen»?, Hannoversche Geschichtsblätter 1991, S. 203

In den Jahren danach steigert sich der Kult um die »germanischen Steine« noch beträchtlich.

»Gleich ihren Vorbildern und Ahnen, den Hünengräbern aus der Kultur der germanischen Steinzeit, sind diese gewaltigen Gebilde ein Sinnbild der Urkraft und der feierlich weltentrückten stillen Ehrung. Mehr vielleicht als Worte es tun können, reden diese massigen Urformen zu uns von Ruhe, Erhabenheit, Selbstbewußtsein und stahlharter Kraft. Ihre Unbehauenheit ist wie der Frontsoldat selbst, hart und grobknochig und doch riesengroß, urhaft. Jeder für sich und in sich ruhend, hart und grobknochig, drohend und machtvoll, ein einziger Trotz und Wille.«

• Karl von Seeger, Das Denkmal des Weltkriegs, Stuttgart 1930, S.28

...................................................................................................

<<< schließen

Foto: LKAK 91.0 Nr. 5629

Foto: LKAK 91.0 Nr. 5629 Foto: Bitterling, Eutin

Foto: Bitterling, Eutin

Foto: Helmsmuseum

Foto: Helmsmuseum

Foto: Ulrich Witt, Friedland; 2005 / Wikimedia Commons

Foto: Ulrich Witt, Friedland; 2005 / Wikimedia Commons