I N H A L T

• Der »Ehrenhain«

• Lockstedter Lager, eine Notgeld-Moritat von Ulf Evers

• Die Siedler

• Lockstedter Lager

• 1905: Sorge um die sittliche Bewahrung

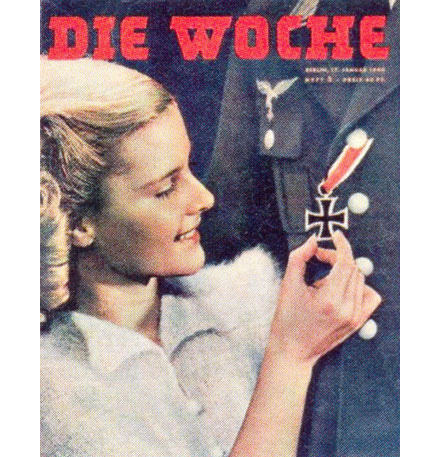

• Inszenierte Fotos

• Gedenken an den Auszug 1917

• Die SA-Berufsschule »Lola I«

• Die Finnischen Jäger

• »Siegfried Stellung«

....................................................................................................

Hohenlockstedt, Kreis Steinburg

Im »Ehrenhain« an der Finnischen Allee

Lockstedter Lager und Hohenlockstedt, das sind zwei Namen für dasselbe Gebiet. Oft werden dafür die Abkürzungen »Lola« und »Holo« verwendet. In den 50er Jahren wollte die Mehrheit der Bewohner von Lockstedter Lager den Begriff »Lager« loswerden. 1956 wurde daraufhin der Name in Hohenlockstedt geändert. Die Freiwillige Feuerwehr nennt sich bis heute FF Lockstedter Lager. In ihrer Chronik steht zwischen 1953 und 62 nichts von einer Namensänderung der Gemeinde. Zu den Jahren 1939 - 45 wird gemeldet: »Einsatz von LoLaner Feuerwehrmännern in Hamburg, Kiel, Neumünster und Elmshorn gegen die unmenschlichen Auswirkungen feindlicher Luftbombardements«.

An der Finnischen Allee, der Name erklärt sich weiter unten, weisen uns vier Fahnenmasten den Weg. Wir stehen am Eingang zum »Ehrenhain« mit akkurat geschnittenen Hecken und fünf verschiedenen Denkmälern. Wir beginnen mit dem Monument für die toten Soldaten des 1. Weltkriegs:

Es ist achteckig aus Sandsteinelementen zusammen gesetzt, unten und oben mit mehreren Abstufungen. Oben aufgesetzt ist ein Stahlhelm auf einem Eichenlaubkranz mit seitlichen Zierbändern. Die Inschrift auf der Frontseite lautet:

ZUR EHRE

DER HELDEN

VON

LOCKSTEDTER

LAGER

1914 – 1918

Am 10. Juli 1920 hatte in Lockstedter Lager »ein Sommerfest zu Gunsten des hier am Ort zu errichtenden Ehrenmals« stattgefunden. Mit dem Überschuss von 8240,60 Mark war die Finanzierung gesichert.

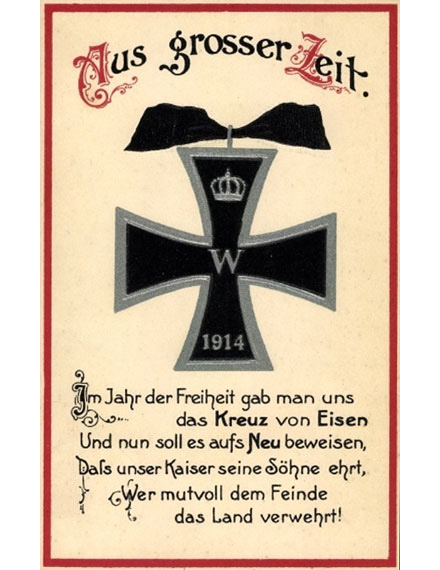

Auf sieben weiteren Seiten werden 31 Namen von toten Soldaten aufgeführt, ohne erkennbare Ordnung. Vor- und Nachnamen, Todestag mit voran gestelltem Eisernen Kreuz und Todesort sind genannt.

Der Name des letzten »Helden« steht alleine auf der Rückseite. Im Hintergrund sieht man den schwarzen Stein des »Jägerdenkmals«, es wird weiter unten beschrieben.

Noch ein Foto des Denkmals am ehemaligen Standort an der Kieler Straße. Als der »Ehrenhain« angelegt wurde, zog es dorthin um.

Diese Rotklinkermauer steht im Norden des Geländes und ist den toten Soldaten von Lockstedter Lager im 2. Weltkriegs gewidmet. In der Mitte leicht vorspringend ist die Haupttafel aus braunem Granit eingelassen. Im breiten Rahmen ist eine Fläche grob ausgemeißelt, sie wirkt so fast weiß. Stehen geblieben ist der braune Granit:

1939 (Eisernes Kreuz) 1945

UNSEREN

TOTEN

(gekreuzte Eichenblätter)

LOCKSTEDTER

LAGER

Links und rechts sind je zwei kleinere Tafeln in der gleichen Machart verbaut mit den Namen der vier Lagerbereiche:

HUNGRIGER / WOLF und BÜCKEN (links)

HOHEN= / FIERTH und SPRING= / HOE (rechts)

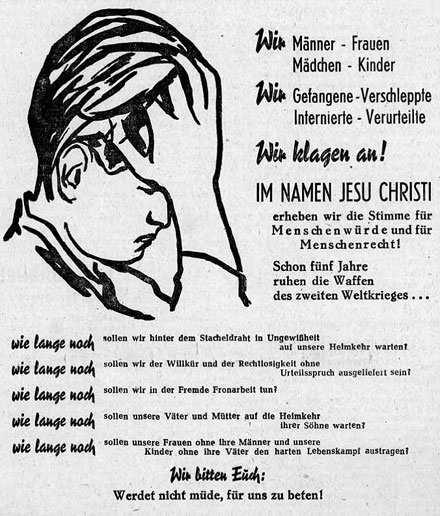

Der Gedenkstein »Unseren Toten aus Flucht und Vertreibung« ist eine schlichte rechteckige Platte auf Klinkerfüßen. Von der Verantwortung Nazi-Deutschlands für diese Toten ist hier nichts zu lesen.

Das fünfte Denkmal im »Ehrenhain« gilt dem Auszug der Soldaten aus dem »Lockstedter Lager ins Feld« 1917. Es wird weiter unten beschrieben.

....................................................................................................

Lockstedter Lager,

eine Notgeld-Moritat

von unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter Ulf Evers

Seinen Betrag mit den Anmerkungen / Fußnoten finden Sie hier

»Was nützen die schönsten und dringendsten Sprüche,

aufgemalt auf die verlockendsten Täfelchen,

wenn sie sich so rasch verbrauchen.« [1]

Mit Notgeld sollte eine »Not« behoben werden: sei es, weil gesetzliche Zahlungsmittel fehlten oder der Münzwert niedriger als der Materialwert war, aber es gab auch »Notgeld«, das sich von vornherein an Sammler richtete. In diese Kategorie gehörte das Lockstedter Lager Notgeld aus dem August 1921.

Dies wird auf der Vorderseite der Notgeldscheine mit dem Hinweis »Heb' sie auf« noch einmal hervorgehoben und ergibt sich auch daraus, dass es sechs verschiedene 50-Pfennig-Scheine gab. Wäre es um die Behebung eines Mangels gegangen, hätte ein Schein genügt. Hinzu kam, dass gesammeltes Notgeld nicht eingelöst wurde und somit als Gewinn verbucht werden konnte [2].

Die Motive auf dem Notgeld wurden von dem Kellinghusener Künstler Hans-Christian Delfs entworfen. Delfs erzählte auf den Scheinen die Geschichte der Gemeinde Lockstedter Lager, hob dabei stets die »ruhmreiche« Vergangenheit hervor und nützte jede Gelegenheit zur Verunglimpfung der Weimarer Republik.

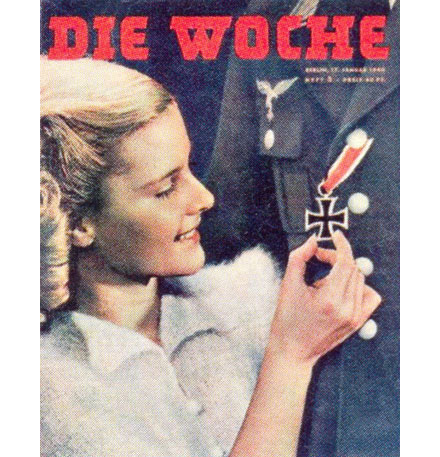

Dies beginnt auf der stets gleichen Vorderseite der Notgeldscheine: dem kriegerischen Adler des Kaiserreichs mit Bombe und blutigem Schwert steht ein Adler gegenüber, der die Papierrollen der Weimarer Verfassung in seinen Krallen hält.

In der Mitte der Vorderseite ist der 1901 fertig gestellte Wasserturm mit einem Signalmast an der Spitze zu sehen. An dem Mast konnte ein feuerroter Ball aufgezogen werden, um das Schießen mit scharfer Munition anzuzeigen und damit die Sperrung der Straße nach Springhoe [3]. Der auf der Abbildung heruntergelassene schwarze Ball ist auch als Verweis auf die im Versailler Vertrag verfügte Auflösung des Truppenübungsplatzes Lockstedter Lager zu sehen.

Die Rückseiten der Notgeldserie illustrieren »schönste und dringendste Sprüche«, die sich zum Teil verbraucht haben, weil ihre Bedeutung nicht mehr ohne weiteres geläufig ist.

Plus tard la revanche – die späte Rache

Ab Juli 1870, also zeitgleich mit dem Beginn des Deutsch-Französischen Krieges (1870/71), suchte eine preußische Kommission in Schleswig-Holstein ein für einen Schießplatz geeignetes Gelände. Technische Weiterentwicklungen hatten eine Reichweitenvergrößerung der Artillerie mit sich gebracht, für die vorhandene Schießplätze (etwa auf der Loher Heide bei Rendsburg) nicht ausgelegt waren. Fündig wurde man südlich von Lockstedt [4]; es wurden eine Schießbahn vermessen und der Bau eines Lagers ausgeschrieben. Mit dem Bau des Lagers wurde im Dezember 1870 begonnen: »in unglaublich kurzer Zeit während der strengsten Winterkälte [werden] über 60 Gebäude in Fachwerk aufgeführt« [5]. Ab Januar 1871 werden in dem Lager bis zu fünftausend französische Kriegsgefangene untergebracht. Die vorhandenen Pferdeställe wurden zu einem provisorischen Kriegsgefangenenlager [6]. Abgesehen von den Kranken wurden die Kriegsgefangenen bis April 1871 über Glückstadt wieder nach Frankreich transportiert [7]. Die offizielle Ortsbezeichnung lautet nun »Barackenlager bei Lockstedt« [8].

Der erste Notgeldschein erzählt also von den Anfängen und transportiert gleichzeitig die Botschaft, dass die im Versailler Vertrag festgelegte »Schleifung« [9] eine späte französische Rache ist – plus tard la revanche.

Kaiserparade

Im September 1881 wurde auf dem »Schießplatz Lockstedter Lager«, wie der Artillerieschießplatz seit 1872 offiziell hieß [10], Teile eines Kaisermanöver abgehalten. Der Kaiser und Vertreter aus »Bayern, Belgien, Frankreich, England, Japan, Italien, Österreich, Rußland, Sachsen, Serbien, Schweden, Spanien und Norwegen« [11] wohnten in Itzehoe. Der Kaiser reiste von dort mit »einer von vier Trakehner Rappenhengsten gezogenen Equipage« [12] zum Schießplatz. »Der ganz besonderen Zufriedenheit mit den Leistungen der Truppen lieh Se. Majestät an demselben Tage noch einmal Ausdruck und zwar bei dem im Rath- und Ständehause zu Itzehoe stattgefundenen s.g. Paradediner. Hier brachte nämlich der Kaiser einen Toast auf das brave IX. Armeecorps aus, und es war eine ergreifende, von dem besten Verhältnis zwischen Fürst, Armee und Volk zeugende Scene, daß, als diese Worte mit einem dreimaligen Hoch auf den Kaiser erwidert wurden, die vor dem Rathause versammelte, unzählige Volksmenge die Volkshymne ›Heil Dir im Siegerkranz‹ anstimmte.« [13] Auf dem Notgeldschein bringt Delfs dieses bei »prächtigem Kaiserwetter« [14] abgehaltene Ereignis zusammen mit einer Grundsatzrede Bismarcks zur Außenpolitik, die dieser im Februar 1888 hielt: »Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt (lebhaftes Bravo); und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen läßt. Wer ihn aber trotzdem bricht, der wird sich überzeugen, daß die kampfesfreudige Vaterlandsliebe, welche 1813 die gesamte Bevölkerung des damals schwachen, kleinen und ausgesogenen Preußen unter die Fahnen rief, heutzutage ein Gemeingut der ganzen deutschen Nation ist, und daß derjenige, welcher die deutsche Nation irgendwie angreift, sie einheitlich gewaffnet finden wird, und jeden Wehrmann mit dem festen Glauben im Herzen: Gott wird mit uns sein!« [15]

Die »kampfesfreudige Vaterlandsliebe« führte zu einem weiteren Ausbau des Truppenübungsplatzes mit Anschluss an die Eisenbahnverbindung Itzehoe – Wrist [16]; 1899 wurde aus der ehemaligen Landgemeinde Ridders und dem Gutsbezirk Bücken der Gutsbezirk Lockstedter Lager (Truppenübungsplatz) gebildet [17].

Klingling, Bumbum, Tschingdada

In seinem 1883 entstandenem Gedicht »Die Musik kommt« [18] ahmt Detlev von Liliencron lautmalerisch »Klingling, Bumbum, Tschingdada« eine Militärkapelle nach. Um 1900 herum wurde das Gedicht von Oscar Straus [19] vertont. Sowohl Text als auch Vertonung können als zumindest leicht ironisch verstanden werden, deshalb ist in dieser Anspielung wohl in erster Linie eine lokalpatriotische Reminiszenz von einem Kellinghusener (Delfs) an den anderen Kellinghusener (Liliencron war Kirchspielvogt in Kellinghusen als er dieses Gedicht verfasste) zu sehen.

Ungleich ernster sind die beiden anderen geschichtlichen Bezüge.

Das Zitat »Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser« geht auf eine Rede Kaiser Wilhelm II. anläßlich der Eröffnung des Freihafens Stettins 1898 zurück und ist eng verbunden mit der Beauftragung des Großadmirals von Tirpitz, eine der britischen ebenbürtige deutsche Flotte aufzubauen [20].

Mit den »Chinatruppen« sind das 1. und 5. Ostasiatische Infanterieregiment gemeint, die im Lockstedter Lager zusammengestellt wurden. »Es waren Truppenteile des Seebataillons, dessen Chef Prinz Heinrich war. Der deutsche Generalfeldmarschall Graf Waldersee wurde Oberbefehlshaber der alliierten Truppen. Waldersee hielt sich um jene Zeit ebenfalls im Lockstedter Lager auf.« [21] Und von hier ist es nur eine vergleichsweise kurze Bahnfahrt vom Lockstedter Lager bis nach Bremerhaven wo der Kaiser am 27.7.1900 bei der Verabschiedung der Truppen die berüchtigte »Hunnenrede« hielt:

»Kommt Ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!« [22]

Unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden

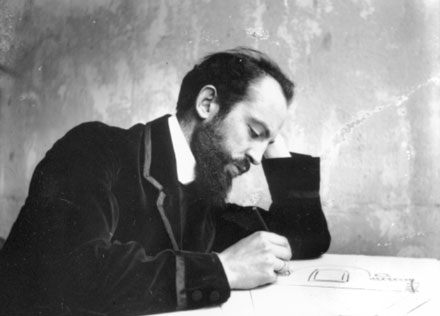

Während des 1. Weltkrieges wurden in Lockstedter Lager ungefähr 115000 Soldaten jährlich ausgebildet [23]. Zu den Soldaten, die dort ausgebildet wurden, gehörte im Januar 1916 auch Ernst Barlach [24]. In Briefen/Karten beschreibt Barlach seinen Aufenthalt in Lockstedter Lager:

»Kaisers Geburtstag, Lockstedter Lager Liebe Mutter, Seit Montag wohnen wir hier in Baracken, schlafen auf dem Strohsack, 33 Mann in einer Stube, mir gefällt es sehr gut, der Dienst ist nicht schwer, nur das Wetter ist schlecht, die Straßen im Lager sind Sumpf. Abends stehe ich im Dunkeln im Schlamm bei der Pumpe und putze die Zähne, oder wasche die Stiefel, wenn ich dann zurück bin sind sie wieder voll Schmutz, es ist ein bisschen Dostojewski hier, wenn man den Blick dafür hat. ...

... Nach einer Woche Barackenleben: Schlafen auf dem Strohsack, Zusammensein mit 33 Kameraden, sind ein warmes Zimmer und Stille rundherum eines Sonntagnachmittags wunderbare Annehmlichkeiten. Doch hat es mir in Lockstedt gefallen, wir wären alle viel lieber dort geblieben, als hierher [Sonderburg; Barlach befand sich vom 24. bis 29.1.1916 zu Ausbildungszwecken in Lockstedter Lager] zurückzukehren, (...) Unser Hauptmann (Depotführer, d.h. Leiter des Rekrutendepots, aus dem wir demnächst heraus in die Kompanie kommen) ist Hagemann. Er hat uns heute zum zweiten Mal auftragsgemäß zu verstehen gegeben, vielmehr mitgeteilt, dass, wer bei einem feindlichen Gasangriff weicht, sofort erschossen wird. (...) Ich hätte nie geglaubt, dass man in der unausgesetzten, Tag und Nacht durch, Gesellschaft von zusammengewürfelten Leuten so einsam sein kann. Ich meine im guten Sinne, ungestört, unbelästigt. Ich habe mich diese Woche hindurch sehr glücklich gefühlt, gewissermaßen. Die Kameradschaft ist eine schnurrige Sache. Man putzt, schmiert, näht, redet dazwischen oder nicht, ganz ohne Rechenschaft zu schulden über Höflichkeit oder ihr Gegenteil, es gibt keinen Zwang außer dem zum allgemeinen Besten. Wer klug ist, teilt mit andern, nicht weil er dafür geliebt wird, sondern weil es stilgerecht ist, es ist die Form des Anstands, die hier gilt, wo sonst jeder nach seinen rüpelhaften oder ordinären Gewohnheiten lebt. Prachtvoll sind die Nächte, wenn sich die seufzenden Bedürftigen von ihrem Lager hochrecken wie Auferstehende, die tausend Jahre im Grabe gelegen haben. So schlurft es fast die ganz Nacht an den Füßen der Schlafenden vorbei wie eine Mischung von Dieben und Traumgestalten. Dann steht man draußen unterm Sternenhimmel und hat, was man sich vorgenommen hat. Über den niedrigen langen Barackendächern häufen sich die Sterne, dass man erschrickt. Fast den ganzen kaiserlichen Geburtstag habe ich in der Baracke zugebracht. Da drücken sich die Siebensachen, die man im Tornister mitschleppt, auf einem Regal, von dem einem ca. 75 cm zusteht, durcheinander, Brot, Butter, Wurst, Strümpfe, etwas Wäsche sonst, Stiefelputz- und Gewehrreinigungsdinge, Nähzeug, Seife, Handtuch, Zigarren, Zahnbürste na, kurz und gut, ich habe Aussicht, ein ordentlicher Soldat zu werden. Patrouillengehen im Stockfinstern wird wohl mein Talent sein, dafür habe ich eine Art Spürnase.« [25]

Auf einer Tafel am Museum in Hohenlockstedt wird an Barlachs Aufenthalt erinnert und dieser als bestimmend für sein weiteres Leben eingeordnet: »Aus diesem Erleben wuchs sein Widerstand gegen Krieg und Gewalt«.

Dass dies nicht allen so ging, zeigt der nächste Notgeldschein.

Unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden ist ein Zitat aus dem »Gebet des Volks in tiefster Erniedrigung« [26]:

»1 Gedenke, HERR, wie es uns geht; schau und sieh an unsre Schmach! 2 Unser Erbe ist den Fremden zuteilgeworden und unsre Häuser den Ausländern. 3 Wir sind Waisen und haben keinen Vater; unsre Mütter sind wie Witwen. 4 Unser Wasser müssen wir um Geld trinken; unser eigenes Holz müssen wir bezahlen. 5 Die Verfolger sitzen uns im Nacken, und wenn wir auch müde sind, lässt man uns doch keine Ruhe. 6 Wir mussten Ägypten und Assur die Hand hinhalten, um uns an Brot zu sättigen. 7 Unsre Väter haben gesündigt und leben nicht mehr, wir aber müssen ihre Schuld tragen. 8 Knechte herrschen über uns und niemand ist da, der uns von ihrer Hand errettet. 9 Wir müssen unser Brot unter Gefahr für unser Leben holen, bedroht von dem Schwert in der Wüste. 10 Unsre Haut ist verbrannt wie in einem Ofen von dem schrecklichen Hunger. 11 Sie haben die Frauen in Zion geschändet und die Jungfrauen in den Städten Judas. 12 Fürsten wurden von ihnen gehenkt, und die Alten hat man nicht geehrt. 13 Jünglinge mussten Mühlsteine tragen und Knaben beim Holztragen straucheln. 14 Es sitzen die Ältesten nicht mehr im Tor und die Jünglinge nicht mehr beim Saitenspiel. 15 Unsres Herzens Freude hat ein Ende, unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt. 16 Die Krone ist von unserm Haupt gefallen. O weh, dass wir so gesündigt haben! 17 Darum ist auch unser Herz krank, und unsre Augen sind trübe geworden 18 um des Berges Zion willen, weil er so wüst liegt, dass die Füchse darüber laufen. 19 Aber du, HERR, der du ewiglich bleibst und dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht, 20 warum willst du uns so ganz vergessen und uns lebenslang so ganz verlassen? 21 Bringe uns, HERR, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen; erneure unsre Tage wie vor alters! 22 Auch wenn du uns ganz verworfen hast und über uns so sehr erzürnt warst.«

Die Illustration greift weitere Inhalte des Gebets auf (die trauernde Witwe/Mutter, die vom Kopf gefallene Krone) und das zerbrochene Schwert veranschaulicht die »tiefste Erniedrigung«, die Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages.

Und mit ein wenig Phantasie kann auch erahnt werden, dass die Bewohner von Lockstedter Lager ihre Situation in dem Gebet beschrieben sahen:

»In den vergangenen Tagen wurden die ehemaligen Soldaten in Arbeitsgruppen eingeteilt, welche die Vorarbeiten für die Urbarmachung leisten sollen. Ihnen wurden die Gebiete um Ridders und Neubücken, Hohenfiert und Springhoe, Bücken und Hungriger Wolf zugewiesen. Das Abbrennen größerer Flächen mit Heidekraut ist in vollem Gange, Bäume werden gefällt, Wurzeln und Buschwerk gerodet. Bald wird mit dem Pflügen des Heidebodens begonnen, dazu setzt man Dampfpflüge ein, die mit achtscharigen Kippflügen den Boden umbrechen, und danach kommen Lokomotiven, die mit großen Eggen den Boden gerade ziehen. Eine vordringliche Arbeit ist die Entwässerung der vorhandenen Feuchtgebiete am Füsilierwald und Hohenfiert. Die Arbeiter haben einen Arbeitsvertrag, in dem ihnen ein Stundenlohn von 70 Pfennig zugesichert wird – nicht zugesichert wird ihnen die Aussicht auf eigenes Land.« [27]

Wer sein Leben durch dieses Gebet beschrieben sieht und sich wünscht: »erneure unsere Tage wie vor alters!«, der sieht sich als Opfer, der denkt nicht über eigene Schuld und Verantwortung nach, der braucht Schuldige.

Licht aus! Messer raus! Blut rühren

Der Winter 1916/17 war gekennzeichnet durch große Lebensmittelknappheit und Engpässe bei der Brennstoffversorgung und ging als sogenannter »Kohlrübenwinter« in die Geschichte des 1. Weltkrieges ein. Ende März 1917 demonstrierten über 17000 Beschäftigte der Werften in Kiel, um auf die katastrophale Lebensmittelversorgung aufmerksam zu machen und legten ihre Arbeit nieder, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Forderungen der Arbeiter nach besserer Lebensmittelversorgung stießen in Kiel auf taube Ohren und auch eine nach Berlin entsandte Delegation blieb erfolglos. Noch bevor die Delegation aus Berlin zurück war, wurde in Kiel bereits wieder gearbeitet, auch weil die Gewerkschaft die Streikenden nicht unterstützte, ging es doch schließlich nicht um verbesserte Lohn- oder Arbeitsverhältnisse. Auf der Germaniawerft in Kiel wurden erstmals Flugblätter mit der Forderung nach Frieden und Freiheit gefunden [28].

Im Juli 1917 beschloss eine Reichstagsmehrheit (SPD, Zentrum, Fortschrittliche Volkspartei) eine Resolution, die einen »Verständigungsfrieden« ohne territoriale Ansprüche anstrebt. Die Reichsregierung und die Oberste Heeresleitung lehnten dies ab und beharrten auf einem »Siegfrieden« [29].

Ende Januar 1918 legten in Kiel erneut Beschäftigte der Werften die Arbeit nieder und beschlossen auf einer Kundgebung mit etwa 30000 Teilnehmern auf dem Wilhelmplatz einen Forderungskatalog, der neben einer »Reform der Volksernährung« auch die Resolution aus dem Juli 1917 aufnahm. Wieder brach der Streik ergebnislos in sich zusammen, auch weil weder Gewerkschaft noch (M)SPD die Streikenden unterstützten [30].

Im Oktober 1918 kam es zum offenen Aufstand und Befehlsverweigerungen der Matrosen auf der SMS »Helgoland« und der SMS »Thüringen«; im November 1918 kam es zu dem Arbeiter- und Matrosenaufstand in Kiel, der schließlich die zweimalige Ausrufung der Republik in Berlin am 9.11.1918 nach sich zog.

In dieser Zeit kam ein ›Gesellschaftstanz für Klavier‹ heraus, dessen Text mit dem Kehrreim »Licht aus! Messer raus!« beginnt [31]. Aus diesem Kehrreim soll sich der Schlachtruf »Licht aus! Messer raus! Blut rühren!« entwickelt haben. In seinem Roman »Schöne Aussicht« [32] erwähnt auch Walter Kempowski diese Parole in leicht abgewandelter Form:

»Licht aus! Messer raus!

Drei Mann zum Blutrühren!

Statt eines Novemberlings, den man wahrlich gern getroffen hätte,

sehen sie nur eine Katze.« [33]

So »gelesen« ist dieser Notgeldschein ein reaktionärer Blick auf die Novemberrevolution. Den disziplinlosen Marinesoldaten (Gewehr nach unten, rauchend, sich ereifernd, ihre Wachaufgaben verletzend) gegenübergestellt die bedrohliche, reaktionäre Parole.

Und wer beobachtet die Szene da am Zaun? Ist es »Einer-muss-ja-den-Bluthund-machen-Noske«? Daran lässt eine andere von Helmut Heißenbüttel überlieferte Variante der Parole denken: »Licht aus Messer raus Noske schmeißt mit Handgranaten« [34].

Der Volksbeauftragte für Heer und Marine und spätere Reichswehrminister Gustav Noske setzte einerseits Freikorps ein (Januaraufstand 1919, Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Märzkämpfe in Berlin 1919, Niederschlagung von Räterepubliken in München und Bremen) und veranlasste andererseits die Auflösung der Freikorps im Februar 1920 (was zum Kapp-Lüttwitz-Putsch führte).

Die Schleswig-Holsteinische Volkszeitung berichtet, dass am 25.3.1920 die »Kieler Marinebrigade v. Loewenfeld, zirka 1200 Mann stark, mit wehenden Fahnen und unter den Klängen von ›Heil dir im Siegerkranz‹« in Lockstedter Lager eingerückt sei [35]. Der Zeitungsbericht ist ungenau, da es sich nicht um die vollständige Marinebrigade, sondern um das »Detachement Claasen der 3. Marinebrigade von Loewenfeldt« [36] handelte, welches sich geschlagen und um seiner Entwaffnung zu entgehen aus Kiel zurückgezogen hatte [37] [38].

Weiter wurden Teile der Brigade Ehrhardt in Lockstedter Lager zunächst zur Demobilisierung untergebracht und später angesiedelt. So heißt es in einem Bericht vom 5.4.1920:

»Es liegen hier zurzeit nur das Detachement Claasen (Löwenfeldt) [37] und das Vorkommando der Brigade Ehrhardt [39]. Weitere Ehrhardt Truppen sind noch nicht angekommen. Es hat sich in einigen Kreisen, besonders der Arbeiterschaft, eine gewisse Unruhe bemächtigt und man befürchtet ein erneutes Vorgehen der Löwenfelder gegen die Regierung. Uns gegenüber haben sich die Führer der genannten Truppen des Öfteren als durchaus verfassungstreu bezeichnet und man muss doch annehmen, dass selbst, wenn sie es nicht wären, ein neuer Streich doch von vorne herein zwecklos und außerordentlich dumm wäre.« [40]

Arbeit – Friede – Brot - - - eingelöste Versprechen?

Am 16. Mai 1920 war zu lesen:

»Die Freikorps sollten auf Anordnung des Reichswehrministers Noske am 29. Februar 1920 aufgelöst werden. Dem 3. Kurländischen Infanterieregiment [41], Anfang März in Munsterlager untergebracht, war zu diesem Zeitpunkt bereits mitgeteilt worden, dass die Freikorps definitiv aufgelöst würden, wer nicht in die Reichswehr übernommen werde, könne vom Landwirtschaftsministerium als Arbeiter übernommen werden, um dann nach Schleswig-Holstein ins Lockstedter Lager verlegt zu werden. Die nicht Übernommenen wurden aus dem Soldatenstatus entfernt und in den Arbeiterstatus mit Arbeitsvertrag vom Landwirtschaftsministerium übernommen. Am 14. und 15. Mai kamen Teile des ehemaligen 3. Kurländischen Infanterieregiments und der Maschinengewehr Kompanie Württemberg unter der Führung der Offiziere Kiewitz, Freiherr von Schleinitz und Graf von Schwerin im Lockstedter Lager an, insgesamt spricht man von 500 Mann. Die Männer waren vom Munsterlager zum Lockstedter Lager geschickt worden, ohne dass es eine vorherige Absprache zwischen den Kommandanturen gegeben hatte. Im Lockstedter Lager waren alle bewohnbaren Unterkünfte belegt, nur die verwanzten und verlausten Baracken der Kriegsgefangenen waren noch frei und in diese wurden die Baltikumer eingewiesen. Die Siedlergemeinschaft hat sich vorerst den Namen Siedlungsgemeinschaft ›Kiewitz‹ gegeben.« [42]

Der Dreiklang »Arbeit Friede Brot« des Notgeldscheins [43] könnte eine Erinnerung an ein am 29.12.1918 zwischen August Winnig und dem ersten lettischen Ministerpräsidenten Karlis Ulmanis getroffenes Abkommen sein, dessen zweideutige Klauseln als ein Versprechen ausgelegt wurden, jeder »Baltikumer« würde ein Stück Land für seinen Kampf gegen den Bolschewismus erhalten [44]. Mit dem Unterschied, dass es dieses Stück Land nun nicht in Lettland, sondern in Schleswig-Holstein [45] gab.

Der Dreiklang erinnert aber auch fatal an ein von der »Antibolschewistischen Liga« in hoher Auflage verbreitetes Flugblatt:

»Das Vaterland ist dem Untergang nahe. Rettet es! Es wird nicht von außen bedroht, sondern von innen: Von der Spartakusgruppe. Schlagt ihre Führer tot! Tötet Liebknecht! Dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben. Die Frontsoldaten.« [46]

Die zunächst nach dem Hauptmann Werner Kiewitz [47] benannte Siedlungsgemeinschaft gab nur scheinbar ihre Truppenstruktur auf. Kiewitz unterstanden nicht mehr 4 Kompanien, sondern vier ›Arbeitsgemeinschaften‹. Auch als das Preußische Landwirtschaftsministerium eine genossenschaftliche Organisationsform einforderte, änderte sich nur dem Namen nach etwas. Die Siedler gründeten »eine Zentralgenossenschaft, den ›Soldatensiedlungsverband ›Holstein‹‹, dem die vier Soldatensiedlungsgenossenschaften (SSG) ›Bromberg‹ (Ortsteil Bücken), ›Thorensberg‹ (Ridders), ›Hungriger Wolf‹ (Hungriger Wolf) und ›Württemberg‹ (Springhoe) unterstanden« [48]. Der Zentralgenossenschaft stand der ehemalige Bataillonsführer Kiewitz vor, den Soldatensiedlungsgenossenschaften die ehemaligen Kompanieführer.

Nach außen hin begann ein ›normales‹ Leben. Am 7. Juni 1920 veranstaltete die Soldatensiedlungsgenossenschaft »Württemberg« z.B. in Kellinghusen einen Ball. »Es soll eine Gelegenheit sein junge Fauen kennenzulernen, da es sich herum gesprochen hat, dass man verheiratet sein sollte, mindestens aber verlobt, wenn man sich hier um eine Hofstelle bewirbt.« [49]

Andererseits wurden bei Durchsuchungen im Juni und August 1920 verbotene Waffen und Munition in Lockstedter Lager gefunden und nach einem Bericht des »Hamburger Echo« hatte Hauptmann Kiewitz in einer Rede erfreut festgestellt, »daß es gelungen sei Sozialdemokraten und Demokraten restlos aus dem Verbande herauszuschmeißen. Es sei so freie Bahn geschaffen, und wenn der Bolschewismus komme, sei der Tag des Eingreifens gekommen. Erste Aufgabe sei es dann Schleswig-Holstein zu schützen, und dann – nach Erreichung dieses Zieles – werde die militärische Operation über Schleswig-Holstein hinaus ins Reich getragen werden können, um dem Lande eine Regierung zu geben, die sie wünschten, und die ihren Wünschen und Forderungen geneigt wäre« [50].

Diese Vorgänge zogen eine Untersuchung durch das Preußische Landwirtschaftsministerium und am 31.8.1920 einen Besuch des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun (SPD) nach sich, durch die die Siedler sich entlastet sahen:

»Die tendenziösen Alarmnachrichrichten des Berliner Tageblattes, seiner Gefolgschaft und eines Teiles der linksstehenden Presse haben die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf eine Anzahl Männer gerichtet, die auf weltabgelegenen Ödlandstrecken harte Kultivierungsarbeit leisten. ... ... Dem Umfang der Presseberichte und der Leidenschaftlichkeit ihres Tones nach zu urteilen, müsste es sich hier um eine Riesenorganisation handeln, die bezweckte, im früheren Truppenlager Lockstedt ein Heer zu bilden, um damit von Schleswig-Holstein aus gegen Berlin vorzurücken und einen blutigen Kampf zu führen gegen alles, was Demokrat oder Sozialdemokrat ist. ... ... Die sofort eingeleitete Untersuchung ergab die ganze Haltlosigkeit der Behauptung des Hetzartikels, insbesondere auch in der Frage der Waffen – gegen den Willen von Vorgesetzten – von entlassenen Soldaten mitgeführt worden, aber nur aus Sorge, auf dem Transport ebenso überfallen zu werden, wie es dem Bataillon des Hauptmanns Berthold im März in Harburg geschah.« [51]

Gleichwohl wurden eine Woche nach dem Besuch drei Soldatensiedler in Itzehoe festgenommen als sie vier schwere, zwei leichte Maschinengewehre und 22 Infanteriegewehre verkaufen wollten [52].

Immer wieder wurden Verbindungen von »Soldatensiedlern« zu illegalen Waffengeschäften aufgedeckt. So wurde im Herbst 1923 ein Waffenlager in Lockstedter Lager ausgehoben [53].

Anfang 1923 ließ sich der ehemalige Polzeihauptmann Herbert Selle als Gast- und Landwirt in Lockstedter Lager nieder. Ab April 1924 leitete er die Sportschule Lockstedter Lager, aus der sich später die SA-Berufsschule »Lola I« entwickelte [54].

Unter den 29 Teilnehmern, die sich am 1. März 1925 zur Gründungsversammlung der NSDAP in Neumünster zusammen fanden, war auch ein Vertreter aus Lockstedter Lager [55].

Im Sommer 1925 trat Heinrich Schoene, der ein kleines Baugeschäft in Lockstedter Lager betrieb, in die NSDAP ein [56]. Schoene gilt als Gründer der »SA der Nordmark« [57]. Die SA des Lockstedter Lager beschreibt Bodo Uhse [58] in seinem autobiographischen Roman »Söldner und Soldat« [59] wie folgt:

»Wohler fühlte ich mich, wenn der große, trotz seiner Jugend kahlköpfige Hannes Niemand mich in rascher Motorradfahrt in das Lockstedter Lager hinausnahm, das früher ein Truppenübungsplatz gewesen war, auf dem die Verlegenheit der Republik nach dem Kapp-Putsch die Reste der Brigade Ehrhardt angesiedelt hatte. Da die Siedler während einiger Jahre zunächst als Arbeiter auf dem von Millionen Kommißstiefeln niedergetretenen Sandboden unter mancherlei Entbehrungen – einer von ihnen soll in dieser Zeit verhungert sein – die Siedlungen selbst hatten errichten müssen, so hatte eine aus gemeinsamer Kriegs-, Putsch- und Hungerzeit geschaffene Tradition eine Gemeinschaft von eigenartigem Charakter geformt, unduldsam, landsknechthaft und bäurisch-schwerfällig. Die SA des Lockstedter Lagers war die kampferprobteste und erfahrenste Truppe in der Provinz. Sie wurde überall eingesetzt, wo es hart auf hart ging.«

Ende der 1920er Jahre befand sich in Lockstedter Lager die stärkste NSDAP-Ortsgruppe des Kreises Steinburg. Mehr als 25 Träger des Goldenen Parteiabzeichens, das nur an frühe Mitglieder verliehen wurde, lebten in Lockstedter Lager [60].

Ab 1934 begannen Planungen für eine Heeresmunitionsanstalt (MUNA) in Lockstedter Lager; mit dem Bau wurde 1935 begonnen. Um 1942 hatte das Muna-Gelände eine Ausdehnung von ca. 150ha [61]. Der immense Bedarf an Arbeitskräften wurde auch durch Zwangsarbeiter gedeckt [62].

Nach dem 2. Weltkrieg empfand man den Begriff »Lager« als zu belastet [63]. Es kam 1956 »nach erbitterter kommunalpolitischer Auseinandersetzung« [64] zu einer Umbennung der Landgemeinde Lockstedter Lager in Hohenlockstedt.

Dem Namenswechsel passte sich nach und nach die Präsentation der eigenen Geschichte an. Das heutige Hohenlockstedt verweist auf seine »überregionale Bedeutung« [65], die es während des 1. Weltkrieges durch die Ausbildung von 1930 Finnischen Jägern bekam, von denen ein Teil ab Mai 1916 als Königlich-Preußisches Jäger-Bataillon Nr. 27 an der Ostfront eingesetzt wurde. Dabei ging es allerdings »nicht um finnische, sondern allein deutsche Interessen« wie Fritz Treichel unter Bezug auf Ludendorff anmerkt [66]. Um etwas über die restliche Geschichte zu erfahren, muss ins Dunkle geblickt werden.

Ganz im Sinne der Schlußstrophe des Dreigroschenfilms:

»Denn die einen sind im Dunkeln

Und die andern sind im Licht.

Und man siehet die im Lichte

Die im Dunkeln sieht man nicht.« [67]

• Wir danken Ulf Evers sehr herzlich für seine »Notgeld-Moritat«. Die Geschichte von Lager Lockstedt ist schon sein vierter Beitrag für unsere Website. Er hat die Denkmalsanlage auch fotografiert und uns alle Bilder zur Verfügung gestellt. Die ersten Orte, die Ulf Evers kommentiert hat, sind:

Langwedel

Bordesholm

Hohenweststedt

....................................................................................................

Die Siedler

Ulf Evers hat uns gerade die Geschichte der »Soldatensiedler« beschrieben. Im offiziellen Narrativ Hohenlockstedts wird der Fokus allerdings auf den erfolgreichen Kartoffelanbau gelegt.

Nightflyer / Wikimedia Commons. >internationale Lizenz 3.0

2014 wurde der Gedenkstein im Rathauspark von Nachkommen der Siedler und der Kartoffelkönigin von Hohenlockstedt enthüllt. Denn, so stand es bei shz.de, »die Menschen aus dem Lockstedter Lager haben die Grundlage für eines der bedeutendsten Kartoffelanbaugebiete in Schleswig-Holstein geschaffen.« Achim Jabusch vom Verein Kultur und Geschichte betonte: »Mit diesem Stein möchten wir an alle Siedler und deren Familien erinnern, die in den Jahren 1920 bis 1926 unter schwierigsten Umständen den ehemaligen Truppenübungsplatz urbar gemacht und zur landwirtschaftlichen Fläche umgestaltet haben.«

....................................................................................................

Lockstedter Lager

... war ein als Truppenübungsplatz genutzter Gutsbezirk in Holstein, aus dem dann 1927 eine gleichnamige Gemeinde gebildet wurde. Der Truppenübungsplatz erreichte seine größte Ausdehnung gegen Beginn des 1. Weltkriegs, als er eine Fläche von etwa 60 Quadratkilometern umfasste, auf der bis zu 18.000 Soldaten stationiert waren.

Lagerplan, abfotografiert im Museum Hohenlockstedt

Hier wurde 1900 das deutsche Truppenkontingent für die Bekämpfung des sogenannten Boxeraufstandes in China aufgestellt, das unter der Führung von Alfred Waldersee stand. Ein kleiner bewaldeter Geestrücken trägt in Erinnerung daran den Namen Waldersee-Höhe.

Lesen Sie mehr im Bundesarchiv, Teil 6 »Boxeraufstand«

1920 – der Truppenübungsplatz sollte eigentlich den Bestimmungen des Versailler Vertrages entsprechend aufgelöst sein – wurden im Gutsbezirk Lockstedter Lager Teile der Brigade Ehrhardt angesiedelt, die noch kurz zuvor beim Kapp-Lüttwitz-Putsch die reguläre Regierung angegriffen hatte. Die angestrebte Entwaffnung und Entpolitisierung der antirepublikanischen und antisemitischen Rechtsverbände gelang nicht vollständig. Es wurden immer wieder Waffen bei den rechtsradikalen Siedlern gefunden. Als für die Abgabe von Waffen eine Belohnung gezahlt wurde, lieferten die ehemaligen Angehörigen der Brigade Ehrhardt aus ihren Beständen große Mengen. Aber das waren nur Teile ihrer Vorräte. Noch 1923 wurden bei Siedlern des ehemaligen Freikorpsverbandes große Bestände an Militärwaffen gefunden. Zudem waren viele der ehemaligen Soldaten nicht besonders geeignet für das entbehrungsreiche Siedlerleben. In der Folge war der Gutsbezirk immer wieder ein Stützpunkt und Zufluchtsort antirepublikanischer Rechtsverbände in Steinburg und auch ganz Schleswig-Holstein.

Lockstedter Lager gilt als Wiege der schleswigholsteinischen SA.

Ab 1936 wurde auf dem Teilgelände »Hungriger Wolf« offiziell ein Flugplatz für die neu aufgestellte Luftwaffe eingerichtet. Schon 1934 war auf dem Gelände von Lockstedter Lager die Heeresmunitionsanstalt (Muna) eingerichtet worden. Dieser Betrieb dehnte sich ständig aus. 1944 waren dort 4.000 Arbeitskräfte eingesetzt, darunter auch Zwangsarbeiter.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 20.7.2020

Nightflyer / Wikimedia Commons. >internationale Lizenz 3.0

Das ehemalige Kommandantenhaus von Lockstedter Lager, heute Rathaus von Hohenlockstedt.

Nightflyer / Wikimedia Commons. >internationale Lizenz 3.0

Tafel am Rathaus: Null Informationen zu der Zeit zwischen 1927 und 1956, kein Wort zum NS-Schulungsstandort Lockstedter Lager.

....................................................................................................

1905: Sorge um die sittliche Bewahrung

In den Vaterstädtischen Blätter aus Lübeck erscheint 1905 Artikel über die Notwendigkeit sittlicher Bewahrung und geistiger Stärkung der Soldaten im Lockstedter Lager u.a. durch spielen (ohne Geld) und feiern (ohne Alkohol). Das soll durch den Bau eines Soldatenheims erreicht werden.

• Große Wäsche im Lager

Pastor von Bodelschwingh hält eine Rede vorm preußischen Abgeordnetenhaus: »Unsere Armee ist eine prachtvolle Schule der Zucht und der Ordnung, aber sie ist noch keine Hochschule der Sittlichkeit. Ich freue mich sehr, wie so tapfer Se. Majestät unser Kaiser jüngst wieder eingetreten ist gegen Soldatenmißhandlungen. Aber die Mißhandlungen, die mit der Faust geschehen, sind die schlimmsten nicht. Es gibt viel schlimmere. Mancher junge Sohn geht unter die Soldaten und hat ein frommes, keusches Herz mitgebracht, und wie kehrt er heim? Da müssen wir also auch kräftiger sorgen durch Soldatenheime, gute Bibliotheken und alles was dahin gehört.«

Vaterstädtische Blätter von 1905

....................................................................................................

Inszenierte Fotos

Auf der Website des Witzwort-Archivs fanden wir dieses Foto:

Dazu steht der Text: »Diese Postkarte stammt noch aus Friedenszeiten. Reservist Alberts schickt sie aus dem Lockstedter Lager am 16. April 1913 und schreibt: ›Die besten Grüße von einer Fahrt in den Lüften sendet Reservist Alberts‹.

Man ist zunächst verblüfft – ein aufwändiges Luftbild! Und das in einer Zeit, in der es noch keine Digitalfotografie und keine Bildbearbeitungsprogramme gab. Bei genauem Hinsehen erkennt man den Trick: Die untere Hälfte des Bildes ist vor ein Gerüst geklebt, auf dem die Männer stehen. Die obere Hälfte liegt hinter den Personen. Aus dem richtigen Blickwinkel fotografiert, entsteht so im Fotoatelier ein ›Luftbild‹.«

Leben im 1. Weltkrieg in Witzwort

Im Fotoalbum meiner Familie fand ich (Marlise Appel) diese Postkarten:

Mein Opa Wilhelm (in der Mitte) war also im gleichen Friedensjahr im Lockstedter Lager zur soldatischen Ausbildung. Auf dem Foto wird eine gemütliche Biergartenrunde simuliert. »Gruß aus dem Luftkurort Lockstedter Lager 1913« lautet die ironische Botschaft. Er schrieb sie an seinen älteren Bruder Heinrich, der in Thorn, an der Ostgrenze des Reichs, stationiert war.

Schon 1912 hatte er eine Karte an seinen jüngeren Bruder Otto geschrieben, der als Gefreiter in Ostpreußen lebte. »Soldatenkarte« steht über dem Poststempel. Dass keine Briefmarke nötig war, erklärt vielleicht die Flut von Postkarten, die von den Soldaten verschickt wurden. Und dann freute man sich natürlich über witzig inszenierte Fotos.

Otto kam 1915 an der Westfront ums Leben.

....................................................................................................

Gedenken an den Auszug 1917

»Ewig lebt der Toten Tatenruhm« – dieses Zitat aus dem nordischen Heldenepos »Edda« (76. Strophe der Hávamál) steht auf dem Gedenkstein zum Auszug der Soldaten »aus dem Lockstedter Lager ins Feld«. Vollständig heißt die Strophe: »Besitz stirbt, Sippen sterben. Du stirbst wie sie. Eins weiß ich, was ewig lebt: der Toten Tatenruhm.«

Nightflyer / Wikimedia Commons. >internationale Lizenz 3.0

Das Zitat ist auch heute eines der beliebtesten bei Nazis, Burschenschaften und anderen rechten Gruppen. Es wird verwendet für Kranzschleifen zum Volkstrauertag, Sticker, Poster und T-Shirts, zu kaufen auf Websites von Neonazis bis Amazon. Ein martialisches Beispiel:

....................................................................................................

Die SA-Berufsschule »Lola I«

Lockstedter Lager gilt als Wiege der schleswigholsteinischen SA (Sturmabteilung), der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Ab 1929 gab es dort eine »Volkssportschule« für die SA und andere rechtsextreme Verbände, die mit Unterstützung des von General Kurt von Schleicher gegründeten Reichskuratoriums für Wehrertüchtigung als Wehrsportschule fungierte und im großen Umfang paramilitärische Ausbildung durchführte. Der Leiter dieser Wehrsportschule war der Offizier der Schwarzen Reichswehr Herbert Selle, der gleichzeitig der SA angehörte und schon 1920 in die NSDAP eingetreten war. In den 1930er Jahren ging die Schule auch offiziell in den Besitz der NSDAP über. Zuerst fungierte sie als Geländesportschule, ab 1935 nannte sie sich SA-Sportschule. Später kam eine »Umschulungseinrichtung« der SA dazu – das SA-Hilfswerklager Nordmark, später SA-Berufsschule. Neben diesen Maßnahmen zur Disziplinierung und Umerziehung von Andersdenkenden, politischen Gegnern und Langzeit-Arbeitslosen, absolvierten auch viele Funktionäre der schleswigholsteinischen Nationalsozialisten paramilitärische Kurse in Locksteder Lager.

Gemeinsames Archiv der Stadt Itzehoe und des Kreises Steinburg, Itzehoe

Schultor mit Wachhäuschen in der Nazizeit

Lesen Sie den ausführlichen Beitrag von Carsten Schröder »Der NS-Schulungsstandort Lockstedter Lager. Von der ›Volkssportschule‹ zur SA-Berufsschule ›Lola I‹«. Er ist 2000 im Heft 37 der Informationen zur schleswig-holsteinischen Zeitgeschichte (ISHZ) des AKENS (www.akens.org) erschienen. Wir danken Kay Dohnke für die Genehmigung, den Beitrag hier zur Verfügung stellen zu dürfen.

Carsten Schröder »Der NS-Schulungsstandort Lockstedter Lager«

....................................................................................................

Die Finnischen Jäger

»Das kaiserliche Deutschland versuchte inmitten des ersten Weltkrieges durch Ausbildung finnischer Unabhängigkeitskämpfer die russische Zarenherrschaft zu schwächen«, schreibt Martin Krieger in seinem opulenten Buch »Die Ostsee, Raum – Kultur – Geschichte«.

»Am 26. Januar 1915 fiel in Berlin eine denkwürdige Entscheidung: Um die ›Sympathie Deutschlands mit Finnland zu beweisen‹, sollte finnischen Jugendlichen ›aus guter Familie‹ die Möglichkeit geboten werden, nach Deutschland zu kommen, sich ›mit der Kulturhöhe und dem militärischen Geist Deutschlands‹ bekannt zu machen und die Fähigkeit zu erwerben, im Falle eines aktiven Vorgehens Schwedens gegen Russland oder eines selbständigen finnischen Aufstandes militärische Aufgaben zu erfüllen. Die Entscheidung, Finnen militärisch zu schulen, erfolgte auf Ersuchen des radikalsten Flügels der finnischen nationalen Bewegung, fügte sich aber auch nahtlos in das seit Kriegsbeginn von der Reichsleitung zielstrebig verfolgte Konzept, die inneren Widersprüche im russischen Imperium und im britischen Empire zu schüren und im Interesse der deutschen Kriegführung zu nutzen. Vor 1914 war von amtlicher deutscher Seite nicht das Geringste geschehen, um durch eine Intervention in Petersburg das Los der Finnen zu erleichtern. Auch der neue Kurs war kein uneigennütziger Sympathiebeweis, sondern ein unter Einsatz erheblicher Mittel betriebener Versuch, finnische Selbständigkeitsbestrebungen für die eigenen strategischen Zwecke einzuspannen.«

• Preußische Jäger und finnische Generäle, Prof. Dr. Manfred Menger, Deutsch-Finnische Rundschau Nr.119, Dezember 2003, Seite 40f

Mit diesem Wissen betrachten wir nun das Denkmal für die finnischen Jäger und seine militaristische Traditionspflege bis heute. Es wurde vom Bildhauer und ehemaligen finnischen Jägerleutnant Lauri Leppänen gestaltet. Zunächst wurde es in Finnland der Öffentlichkeit vorgestellt und dann am 31. Mai 1939 – dem Jahrestag des Bataillons-Aufbruchs an die Ostfront – in Lockstedter Lager eingeweiht.

Um das Relief eines Soldaten in kompletter Jägermontur steht die Inschrift:

DAS MÄCHTIGE DEUTSCHLAND NAHM FINNLANDS JUNGE MÄNNER AUF UND ERZOG SIE IN SEINEM RUHMREICHEN HEERE ZU SOLDATEN

Auf der Rückseite ist das Relief eines Jägers in finnischer Uniform auf Skiern zu sehen. Drumherum steht:

ZUR BEFREIUNG DES VATERLANDES ERHOB SICH FINNLANDS JUGEND ZU BEGINN DES WELTKRIEGES UND GING IN DIE FREMDE UM DORT DAS WAFFENHANDWERK ZU ERLERNEN

Auf der linken Seite ist eingraviert:

Zum Andenken an das Königl. Preussische Jägerbataillon 27, das 1915–16 im Lockstedter Lager aufgestellt und ausgebildet wurde und 1916–17 an der Ostfront Schulter an Schulter mit deutschen Truppen kämpfte, um dann entscheidend an dem finnischen Befreiungskrieg teilzunehmen errichtete diese Denkmal ITSENÄISYYDEN LIITTO (die Finnische Unabhängigkeitsliga)

Auf der rechten Seite steht auf finnisch unter dem finnischen Wappen, hier in der deutschen Übersetzung wiedergegeben:

Zum Gedenken an das Finnische Jägerbataillon wurde dieses Denkmal aufgestellt von der Finnischen Unabhängigkeitsliga

Dieses Bild haben wir im Mueum Hohenlockstedt fotografiert. Die Beschreibung lautet: »Jägerleutnant Lauri Leppänen in seinem Atelier und auf dem Fahrrad als Marschführer seiner Kompanie« – eine etwas verwirrende Collage. Auf dem einkopierten Foto sind die zwei Soldatendarstellungen des »Jägerdenkmals« nebeneinander zu sehen.

1995 wurde die deutsch-finnische Reservistenverbindung gegründet. Auf der Website des Reservistenverbandes wird vom Treffen am »Finnentag« 2019 berichtet: »... bis in die frühen Morgenstunden wurden gemeinsam begleitet von Akkordeonklängen die alten Soldatenlieder gesungen ...«.

Link zur Reservistenseite: »Finnentag bei Kaiserwetter«

2019 im Februar wurde in Hohenlockstedt einmal mehr der »Finnentag« begangen. Prominente Gäste aus Finnland und Estland würdigten zusammen mit Vertretern aus der Region die jungen Finnen, die 1915 ihre militärische Ausbildung im Lockstedter Lager erhalten hatten. »Die Wiege der finnischen Armee liegt im Lockstedter Lager«, sagte Bürgermeister Wolfgang Wein, »aus der Gruppe der finnischen Jäger sind 50 Generäle und 850 Offiziere hervorgegangen«.

Hier der Link zum kompletten Beitrag auf JUNGLE.WORLD

Der Autor Georg Blum kritisiert die militaristische Traditionspflege an den »Finnentagen« in Hohenlockstedt, die offen ist für rechtsradikales Gedankengut. Er fordert den Kulturverein und das von ihm betreute Museum in Hohenlockstedt auf, sich der historischen Wahrheit zu stellen.

Georg Blum: »Traditionspflege für Bürgerkrieg und Massenmord«

....................................................................................................

»Siegfried Stellung«

Wilhelm Haase hat sein Leben im 1. Weltkrieg an der Siegfried Stellung verloren. Was ist damit gemeint?

Einige kennen vielleicht noch das Lied »We're Going to Hang out the Washing on the Siegfried Line« (deutsch: Wir hängen unsere Wäsche an der Siegfriedlinie raus). In dieser Parodie aus der Zeit des 2. Weltkriegs wurde die Verteidigungskraft der Deutschen Wehrmacht aufs Korn genommen. »Line« bedeutet im Englischen sowohl »Linie« als auch »Wäscheleine«. Siegfriedlinie nannten die Deutschen damals ein System aus Bunkern und Verteidigungsstellungen an der Westfront.

Im 1. Weltkrieg war der Name das erste Mal verwendet worden. Nach enormen Materialschlachten und hohen Verlusten an Soldaten waren die deutschen Armeen 1917 an der Westfront in eine bedrohliche Lage gekommen. Darum wurden die Truppenteile zusammengezogen und die Front zurückverlagert zu einer bereits 1916 angelegten Verteidigungslinie, der »Siegfried Stellung«. Sie wurde auf rund 150 km Länge ausgebaut. 510.000 Tonnen Kies und Schotter, 110.000 Tonnen Zement, 20.000 Tonnen Rundeisen, 12.500 Tonnen Stacheldraht und mehr als 26.000 kriegsgefangene Arbeiter brauchte man dafür.

Beim Rückzug unter dem Decknamen »Alberich« verwüsteten die deutschen Truppen systematisch das Land.

Ernst Jünger schreibt in seinem Buch »In Stahlgewittern« – er hatte dort als »Zerstörungsoffizier« gedient: »Bis zur Siegfriedstellung war jedes Dorf ein Trümmerhaufen, jeder Baum gefällt, jede Straße unterminiert, jeder Brunnen verseucht, jeder Flusslauf abgedämmt, jeder Keller gesprengt oder durch versteckte Bomben gefährdet, jede Schiene abgeschraubt, jeder Telefondraht abgerollt, alles Brennbare verbrannt; kurz, wir verwandelten das Land, das den vordringenden Gegner erwartete, in eine Wüstenei.«

Frankreich ließ Ansichtskarten der vernichteten Orte, Kirchen, Schlösser und Landschaften drucken. Die ganze Welt verurteilte die Deutschen als Barbaren, wie schon 1914 beim Überfall auf das neutrale Belgien mit Massakern an der Zivilbevölkerung.

Als eine letzte von General Ludendorff geplante Offensive scheiterte, schloss das Deutsche Reich am 11. November 1918 einen Waffenstillstand.

Auch für die umfassenden Zerstörungen stellten die Franzosen hohe Reparationsforderungen an das Deutsche Reich.

Das »Unternehmen Alberich« in Spiegel Geschichte 2017

....................................................................................................

<<< schließen