I N H A L T

• Der »Ehrenfriedhof«

• »Helm ab zum Gebet«

• Volkstrauertag

• Die Entstehungsgeschichte

• Die Einweihung

• Der Bildhauer Richard Kuöhl

• Der Bildhauer Fritz Behn

• Weitere Gedenksteine

• Die Idee des »Ehrenfriedhofs«

• Historische Fotos

...................................................................................................

Lübeck

»Ehrenfriedhof« beim Burgtor

Auf dem »Ehrenfriedhof« werden als einzigem der fünf städtischen Friedhöfe keine Bestattungen mehr vorgenommen. Er dient als reine Gedenkstätte an die Opfer beider Weltkriege aus Lübeck und Hamburg und ist komplett mit Soldatengräbern, zivilen Kriegsopfern und Kriegerdenkmälern belegt. Da es sich bei diesen Gräbern ausschließlich um Kriegsgräber im Sinne des Gräbergesetzes handelt, laufen die Nutzungsrechte nie ab, und die Gräber werden unbegrenzt vom Bereich Stadtgrün und Verkehr der Hansestadt Lübeck gepflegt.

Der »Ehrenfriedhof« ist etwa fünf Hektar (50.000 m2) groß, umfasst 1882 Grabstätten und ca. 500 Gedenksteine. Er liegt an der Travemünder Allee in Höhe der Kreuzung Sandberg/Heiliger-Geist-Kamp und gegenüber dem Burgtorfriedhof.

...................................................................................................

»Helm ab zum Gebet«

Das Denkmal für die toten Soldaten des 3. Hanseatischen Infanterie Regiments Lübeck Nr. 162 im 1. Weltkrieg liegt im Zentrum einer halbkreisförmigen Anlage in der Hauptachse des Ehrenfriedhofs.

1924 entwarf der Bildhauer Richard Kuöhl im Auftrag des Städtischen Friedhofamtes Lübeck die vier Meter hohe Statue »Helm ab zum Gebet« aus Muschelkalk. Die vier Meter hohe Statue steht im Vorhof des Ehrenfriedhofs – dahinter eine Mauer im Halbkreis, an der für jedes Kriegsjahr eine Tafel eingelassen ist. Sie dokumentieren die Namen der getöteten Soldaten und ihre Einsatzorte. Die Statue steht auf einem runden Sockel. Sie soll einen an den Gräbern von getöteteten Kameraden verharrenden Soldaten darstellen. Er hält seinen Helm vor der Brust, steht breitbeinig da, in Uniformmantel, mit Patronengürtel und Stiefeln, sein kantiges Gesicht ist leicht gesenkt. An der Seite trägt er ein Langmesser und eine Feldflasche. Eine Tafel zwischen seinen Stiefeln zeigt das Wappen des Regiments, den Lübecker Doppeladler.

Auf dem Sockel befindet sich die Inschrift:

1914 - 1918 den gefallenen Helden des Inf. Regts. Lübeck

3. Hanseatisches Nr. 162

85 Offiziere 1755 Unteroffiziere und Mannschaften

Eingerahmt wird die Inschrift von einer Zeile aus Ludwig Uhlands Gedicht »Der Gute Kamerad«:

Ich hatt’ einen Kameraden, einen bessren findst Du nicht

Ebenfalls dokumentiert sind auf dieser Website Kuöhls Denkmäler in:

Hamburg Dammtor

Hamburg Langenhorn

Schleswig-Holstein Rendsburg

Schleswig-Holstein Wilster

Hamburg Neuenfelde

Hamburg Finkenwerder

Schleswig-Holstein Neumünster

Hamburg Moorburg

Schleswig-Holstein Großhansdorf

...................................................................................................

Volkstrauertag

Foto: Andreas Braeger

Foto: 1970gemini@GermanWikipedia

Alljährlich am Volkstrauertag gedenken am Kriegerdenkmal »Helm ab zum Gebet« Vertreter des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge sowie Abgesandte der Hansestadt Lübeck und der politischen Parteien der getöteten Soldaten. In der Mitte des Bildes liegt der Kranz des Bundesministers der Verteidigung. Das Foto ist 2009 aufgenommen worden.

Aber auch die NPD und andere Neonazis fühlen sich aufgerufen, der »Helden« zu gedenken.

...................................................................................................

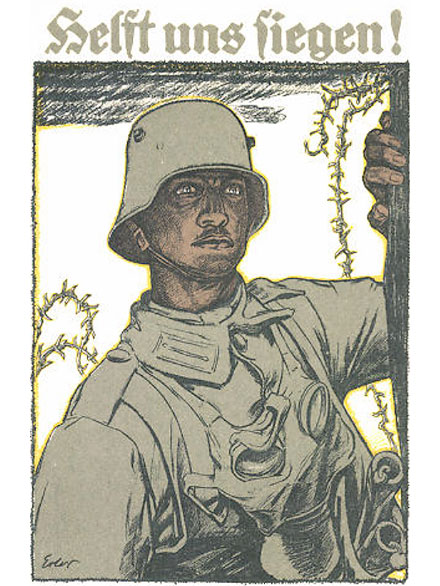

Die EntstehungsGeschichte

Am 29. Juli 1919 genehmigte der Senat der Freien und Hansestadt Lübeck der Abwicklungsstelle des Infanterie-Regiments Lübeck unter Verwendung der Mittel aus der regimentseigenen Loigny-Stiftung die Errichtung des Kriegerdenkmals. Es wurde zum zentralen Gedenkort des Friedhofs.

In der Jahresversammlung des Offiziervereins 162 des Jahres 1921 wurde die Errichtung eines »dem Platze würdigen Ehrenmals« beschlossen. Der Lübecker Architekt Karl von Ladiges (1878 - 1952) stand dem Projekt seit dem Frühjahr 1922 beratend zur Seite.

Es wurde ein Denkmals-Ausschuss unter dem Vorsitz des Generals von Heynitz und den Ehrenvorsitzenden Bürgermeister Neumann und General der Infanterie von Morgen gebildet.

Der Ausschuss stand mehrmals vor der Frage, angesichts der zerrinnenden Geldmittel, den Plan der Errichtung vorläufig aufzugeben.

Die Architekten Lübecks erboten sich dann aber auf Anregung von Karl von Ladiges einen Wettbewerb durchzuführen, der für den Ausschuss kostenlos sein sollte. Von Ladiges nahm daran allerdings nicht teil. Die Entscheidung fiel dann auf den Entwurf »Morituri« von Oberbaurat Virck, Architekt Meyer und dem Hamburger Bildhauer Kuöhl mit der Maßgabe, dass die kniende Figur des am Grabe seiner Kameraden betenden Kriegers aus dem Entwurf in eine aufrechte, nicht allein Trauer, sondern auch Kraft, Trotz und Vertrauen in die Zukunft dokumentierende Kriegergestalt umzuwandeln sei. Dies entspräche dem Geist ihrer 162er.

Von der Realisierung dieser Maßgabe überzeugten sich die Ausschussmitglieder in den verschiedenen Stadien der Entwicklung durch persönliche Besichtigung in der Werkstatt des Bildhauers.

Der Ausschuss erwog das Für und Wider der zur Wahl stehenden Aufstellungsorte. Sie wurden besichtigt und unter Aufstellung von Stangengerüsten verglichen. Das Regimentsdenkmal steht nun nicht irgendwo, sondern an zentraler Stelle der Hauptachse des »Ehrenfriedhofs«. Diese Stellung behielt es auch nach der Erweiterung des »Ehrenfriedhofs« durch die Opfer des 2. Weltkriegs.

Die für den 27. Juli 1924 festgesetzte feierliche Enthüllung des Denkmals musste in aller Stille erfolgen. Am 2. Regimentstag der 162er, dem 10. Mai 1925, wurde dann aber die Einweihung im festlichen Rahmen nachgeholt. Der Weihegottesdienst wurde in der überfüllten Marienkirche abgehalten, danach zog man zum »Ehrenfriedhof«, wo die Weihe von Pastor Balcke durchgeführt wurde.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 15. 4. 2015

...................................................................................................

Die Einweihung

Am Sonntag, den 10. Mai 1925 kamen über 2000 ehemalige 162er in Lübeck zusammen, um beim Regimentstag »ihr Ehrenmal« für die über 1800 toten Soldaten des Regiments einzuweihen.

Morgens um 8 Uhr wurden die Regimentsfahnen, die in der Marienkirche aufbewahrt wurden, mit »allen militärischen Ehren« abgeholt. Dafür musste vorher beim Reichswehrministerium die Genehmigung eingeholt werden.

Die Fahnenabordnung des Reichswehr-Infanterie Regiments 6 marschierte mit zwei Kompagnien, dem Regiments- und Bataillonsstab, den ehemaligen 162ern und den Vaterländischen Verbänden an der Spitze des langen Zuges zum Ehrenfriedhof.

Pastor Zinzow aus Eutin, ehemaliger Feldgeistlicher, weihte nach einer Ansprache das Denkmal. Diese Angabe aus den Vaterstädtischen Blättern von 1925 widerspricht Wikipedia, die den Pastorennamen mit Balcke angibt.

»Vor dem Lettner in St. Marien hängen die alten ruhmreichen Fahnen des Regiments, das vor Jahr und Tag mit klingendem Spiel durch unsere Straßen zog. Das junge Regiment Lübeck ist gewesen und gewesen ist auch die stahlklirrende Zeit des großen Kampfes, den dies Regiment unter schweren blutigen Verlusten bestanden hat, um uns vor dem zu bewahren, was heute an Rhein und Ruhr von statten geht. Über den Gräbern unserer für Kaiser und Reich gefallenen siebenzehnhundertund fünfundfünfzig deutschen Soldaten und fünfundachzig Offiziere weht langes dürres Gras und wuchert fahles gelbes Unkraut, denn dem Feind, der uns mit kannibalischem Haß verfolgt, dünkt es besser, mit diesen Wüsten zu prahlen und mit dem alten Lied von den ›viehischen Boches‹ immer von neuem um Mitleid zu betteln. [...]

Die anfänglich gefaßte Idee, den Krieger in knieender Haltung darzustellen, hat der Künstler auf Anraten der Herren des Offiziersvereins fallen gelassen. Es kam darauf an, aus rauhem Muschelkalk einen Lebendigen zu meißeln, der auch noch den kommenden Zeiten ein naturgetreues Bild des Frontsoldaten der Jahre 17/18 vermitteln kann.

Viele Hände haben sich mit Meißel und Feder geregt und viele gute deutsche Arbeiterkraft ist geleistet worden, ehedem es gelang, dieses teure Monument, das in seiner Art ein einzigartiges Kunstwerk ist, zur Vollendung zu bringen.

Niemand wird leugnen können, daß der Künstler mit seinen Mitarbeitern ein Denkmal geschaffen hat, das als ›wahrhaft‹ deutsche Kunst einer starken Notwendigkeit für unsere Stadt entsprach. Unser neues Denkmal ist auch über den Rahmen seines Zweckes hinaus ein wetterfestes Stück der ›heil’gen deutschen Kunst‹ geworden, die immer bleibt. Und dennoch ist es das strenge Gepräge eines ausgesprochenen soldatischen Geistes, das ihm den bewußt originellen Typ seiner niedersächsischen Kunst verleiht.

Breitbeinig steht ein ganzer Mann, in langem grauen Mantel auf der hohen Warte seines harten Unterbaues. Die beiden waffengewohnten Fäuste sind zu kurzem Gebet über den stählernen Helm geglättet. Und auf dem Stiernacken des Friesen reckt sich der eckige Schädel mit den breitgerissenen Lippen und dem störrig gereckten Kinn über das Ganze hinweg. Das ist der Werwolfsbauer, der Pflug und Scholle gelassen hat, um für Frau und Kind mit gewaffneter Hand vor dem Feind zu stehen.

Ohne zu zucken, spricht er am Grabe seines guten Kameraden ein kurzes, knappes Gebet, um dann von neuem hinein zu müssen in die Hölle von Meesen oder Wytschaete.

Unverkennbar ist die rücksichtslose Entschlossenheit des Mannes mit dem ›Lever dood as Slav‹ hinter der knochigen Stirn zur gewaltigen Regung geworden, wenn er den Blick zu kurzem ›Helm ab zum Gebet‹ auf den Boden zwingt. –

Dieser betende Riese ist nie und nimmer ein Werk für die süßlichen ›Kunst‹mären einer entarteten Zeit.

Er ist geschaffen, den trauernden Freund und den Sohn eines Toten wieder zu straffen und uns einen ewig siegreichen Glauben zu lehren. Auf daß es gelinge, läuten die Glocken zum Zeichen tiefer gläubiger Trauer. Gedenktag ist heute. Gedenktag an die Toten da draußen auf leeren Feldern und verlorenen Stätten. Und wie könnten wir heute den Riesen vergessen, der vor nunmehr sechsundzwanzig Jahren die großen hellen Augen schloß? Und der ein Menschenalter vor seinem Tode die Worte unter den Landtag warf: ›Glauben Sie wirklich, daß die Millionen deutscher Krieger, die gekämpft und geblutet haben, sich mit einer Ehrungsresolution ad acta schreiben lassen. – Dann stehen Sie nicht auf der Höhe der Situation.‹

G e d e n k t a g i s t h e u t e . . .«

• Alle Fotos und der Bericht sind den Vaterstädtischen Blättern, Lübeck 1925, entnommen.

...................................................................................................

Der Bildhauer Richard Kuöhl

Richard Emil Kuöhl wurde am 31. Mai 1880 in Meißen geboren. Seine handwerkliche Ausbildung als Kunsttöpfer erhielt er in einer der Modellfabriken dieses Zentrums keramischer Kunst. Nach dreijährigem Studium an der Dresdner Kunstgewerbeschule, wurde er als leitender Modelleur einer bauchemischen Versuchsanstalt mit den modernsten Techniken der Tonbearbeitung vertraut. 1912 folgte er seinem Dresdener Architekturprofessor Fritz Schumacher nach Hamburg. Dort arbeitete er in den 1920er und 1930er Jahren mit fast industriellem Ausstoß. Es entstanden Skulpturen in Stein, Keramik und Reliefs in Terrakotta. Er starb am 19. Mai 1961 in Rohlfshagen bei Bad Oldesloe.

Kriegerdenkmäler gehörten während der Weimarer Republik zu den häufigsten und begehrtesten Auftragswerken deutscher Bildhauer. Auch Kuöhl hatte bereits zahlreiche Kriegerdenkmäler ausgeführt, dabei war es ihm stets gelungen, die von nationalistisch und militärisch gesinnten Kreisen mit einem »Ehrenmal« beabsichtigte politische Aussage künstlerisch zu formulieren. »Nicht Jammer und Not, sondern Mannestat und Einsatzbereitschaft, das Heldische, Kraftvolle, das ein Mahnmal verkörpern muß, zeigen die »Ehrenmäler«, die er geschaffen hat ... immer wieder spricht ein trotziges ›Dennoch!‹ aus diesen Denkmälern.

»Neben idealisierten nackten Kriegern ... hatte er in kontinuierlicher Folge eine Darstellungsform des grobschlächtigen uniformierten deutschen Soldaten entwickelt, die den Vorstellungen der neuen Auftraggeber offenbar besonders entsprach: Im Mittelpunkt des Lübecker Ehrenfriedhofs, 1924, steht breitbeinig ein Infanterist, der den Helm zum Gebet abgenommen hat. Auf dem Klinkersockel des Regimentsdenkmals in Rendsburg, 1927, lagert ein sterbender Soldat, dem der Helm herabgesunken ist. Auf dem Klinkersockel des Kriegerdenkmals in Langenhorn, 1930, beugt ein Soldat mit abgenommenem Helm das Knie vor dem toten Kameraden.

Kuöhl war mit seiner Praxis als Bauplastiker und Mitarbeiter von Architekten, mit seiner praktischen Erfahrung als einsatzbereiter Gestalter von Soldatengrabmälern und Ehrenfriedhöfen an der Front, vor allen Dingen aber mit dieser Reihe von Soldatendarstellungen, die instinktsicher das trafen, was Kriegervereine und Rechtsparteien sich unter neuer deutscher Plastik vorstellen mochten, prädestiniert für weitere und größere Aufgaben dieser Art.«

• Zitat aus Volker Plagemanns Buch »Vaterstadt, Vaterland, schütz Dich Gott mit starker Hand«, Hans Christians Verlag, 1986

Eine Autorengruppe um Roland Jäger veröffentlichte 1979 ein Buch über den »Kriegsklotz« hinterm Dammtorbahnhof in Hamburg, das wohl umstrittenste Denkmal Kuöhls. Hier können Sie zwei Seiten daraus lesen:

Jäger u.a. Kuöhl, S. 28 - 31

...................................................................................................

Der Bildhauer Fritz Behn

Die aus ursprünglich weißem Muschelkalk gefertigte Skulptur von Fritz Behn steht auf einer halbrunden Rasenfläche des Lübecker »Ehrenfriedhofs«. Behn, geboren am 16. Juni 1878 in Klein Grabow, gestorben am 26. Januar 1970 in München, widmete die Plastik »Der sterbende Krieger« seinem Schwager, dem Hauptmann und Rechtsanwalt Dr. Küstermann. Er hatte die Skulptur schon 1916, während des Krieges, fertiggestellt (siehe auch die Postkarte weiter unten). Die Ergänzungen, Sockel und Inschriften, zum Kriegerdenkmal waren dann eine Stiftung der Witwe.

Einem antiken griechischen Helden nachempfunden ist der Akt eines muskulösen sterbenden Kriegers, der in unnatürlicher Haltung auf dem Boden sitzt. Der Kopf mit Stahlhelm ist gesenkt, er fasst sich mit der linken Hand ans Herz und hält mit dem ausgestreckten rechten Arm sein zerbrochenes Schwert.

Die Inschrift vorn auf dem Sockel lautet nach einem Vers des Lübecker Schriftstellers Otto Anthes:

Der mir der Liebste war, ihm sei es ein Grüßen der Liebe

Allen, die fielen wie er, schmerzlichen Dankes ein Mal

Auf der Rückseite die Widmung:

Dem Gedenken Dr. jur. Hans Hermann Küstermann

Gefallen im Priesterwald 1915

Die Buchstaben von »Gedenk« sind zerstört worden.

Die einzelnen Felder bzw. Plätze des »Ehrenfriedhofs« liegen wegen des Gefälles der Sandbergkoppel auf unterschiedlichem Niveau. Dadurch entsteht eine natürliche Abtreppung, mit dem sterbenden Krieger im Vordergrund und der Treppe zum zentralen ovalen Feld im Hintergrund.

Der Münchner Bildhauer Fritz Behn (1878 – 1970) ist ein Enkel des Lübecker Bürgermeisters Heinrich Theodor Behn. Schon früh erringt er Berühmtheit mit seinen Tierplastiken, die nach seinen Reisen durch die Kolonie »Deutsch-Ostafrika« (heute Tansania, Ruanda und Burundi) entstehen. Er ist ein entschiedener Befürworter der deutschen Kolonialherrschaft und Vertreter eines rigiden Herrenstandpunktes gegenüber den Kolonialvölkern. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges meldet Behn sich als Freiwilliger und kommt an der Westfront und im Ägäischen Meer zum Einsatz.

Nach dem Krieg bewegt er sich sowohl in konservativen wie in rechtsradikalen Kreisen und vertritt nationalistische und antidemokratische Positionen. Eine Zeit lang ist er Präsident des 1920 von ihm mitbegründeten Bayerischen Ordnungsblockes, eines Verbandes völkisch-nationalistischer Organisationen. Auch in seinen zahlreichen Zeitschriftenartikeln positioniert er sich auf Seiten der extremen Rechten. Um 1920 engagiert sich Behn im Umkreis der Nationalsozialisten und soll 1923 auch der SA beigetreten sein. Bis in die 1930er Jahre hinein tritt er als Schöpfer zahlreiche Kriegerdenkmäler in Erscheinung. Außerdem ist er ein gefragter Porträtist. Im Verlauf seines Lebens entstehen über 100 Büsten, u.a. von Bach, Beethoven, Bismarck, Mussolini, Hitler, Hindenburg, Furtwängler, Schweitzer, Callas und Adenauer.

Im Jahr 1927 bekleidet er für kurze Zeit das Amt des Präsidenten der Münchner Künstlergenossenschaft. Im Mai 1928 ist Behn Mitunterzeichner des von dem NS-Chefideologen Alfred Rosenberg erlassenen Aufrufs zur Gründung des »Kampfbundes für deutsche Kultur«. Er ist »Gelegenheitsberichterstatter« im Feuilleton des NS-Kampfblattes ›Völkischer Beobachter‹. Als erklärter Gegner avantgardistischer Kunst polemisiert er gegen den »Kunstbolschewismus« und das »Chaos der Kulturzersetzung«.

Noch im Monat von Hitlers Machtübernahme votiert Behn für die Wiedereinsetzung der bayerischen Monarchie. In der Folgezeit lässt er eine gewisse Reserviertheit gegenüber dem NS-Regime erkennen, wohl auch deshalb, da er keine großen Staatsaufträge erhält. Es entstehen weitere – von privaten Auftraggebern aus der Industrie finanzierte – Kriegerdenkmäler, so in Oberhausen, Hannover, Nürnberg und Osnabrück. Für die Wehrmacht entwirft er Hoheitszeichen in den Kasernenanlagen. Außerdem erhält er den Auftrag für ein Martin-Luther-Denkmal in Lübeck und das Heinrich-von-Buz-Denkmal in Augsburg.

• Text: Joachim Zeller

In Lübeck sind noch mehr Werke von Fritz Behn zu sehen, z.B. in der Jacobikirche.

»Trauernder Landsturmmann«

...................................................................................................

Weitere Gedenksteine

Alle vier Fotos: Concord / Wikimedia Commons

...................................................................................................

Die Idee des »Ehrenfriedhofs«

Foto: Peter Oldekop/Wikimedia Commons

Die Grundidee des städtischen Ehrenfriedhofs am Sandberg stammt von Harry Maasz, geboren am 5. Januar 1880 in Cloppenburg, gestorben am 24. August 1946 in Lübeck. Er war von 1912 bis 1922 Leiter des Lübecker Gartenbauamts und bezeichnete sich selbst gerne als Gartenbaukünstler. An der Anlage des Ehrenfriedhofs lässt sich erkennen, wie Harry Maasz die Topografie der Landschaft in seine Gestaltungen einbezog. Eingebettet in das Gefälle des Sandbergs verteilen sich 1.884 Gräber, davon 1.817 Kriegsgräber, sowie mehrere Skulpturen auf einzelne Felder und Plätze. Es sind mal ovale, mal runde Waldlichtungen, die verschiedenen Opfergruppen gewidmet sind. Zentrum und Ursprung der fünf Hektar großen Anlage ist seit 1915 das »ovale Feld« – ein weites Rasenfeld mit Gedenktafeln. Der Ehrenfriedhof ist die größte öffentliche Anlage, die Harry Maasz in Lübeck erschaffen hat. Er ist auch einer der Wenigen, der dort ein Nichtkriegsgrab erhalten hat.

• Nach einem Text der Stadtentwicklungsbehörde Lübeck

Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst Schleswig-Holstein, Bestand Harry Maasz, Sign. 233 Fo

»Sein früher Tod und Defizite in der Aufbereitung der Landschaftsarchitektur in der NS-Zeit mögen dazu beigetragen haben, dass seine nationalsozialistische Vergangenheit, die scheinbar im Gegensatz zu seinen künstlerischen Hauptwerken steht, bis heute nicht aufgearbeitet ist.«

www.historischegaerten.de

»Der Ehrenhain als besondere Form des Gedenkens und der Würdigung der im Krieg gefallenen Soldaten gewann erstmals zu Beginn des Ersten Weltkrieges an Bedeutung. Jedem Kriegstoten wurde das Recht auf ein eigenes Gedächtnismal zugesprochen. Das Preußische Innenministerium sah es als eine nationale Aufgabe an und veröffentlichte einen Erlass zur Förderung der Ehrenhaine. Dem Berufsstand des Landschaftsarchitekten kam die besondere Aufgabe zu, die Planung und Umsetzung von Gedächtnisstätten auszuführen. Harry Maasz (1880-1946) gehörte zu den wichtigsten norddeutschen Vertretern, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Insgesamt plante er fast 40 Anlagen zur Kriegerehrung. Neben Ehrenfriedhöfen und Ehrengrabstätten waren dies auch Kriegergedächtnisstätten und Ehrenmale, zum Teil ohne Gräber, da die Gefallenen und Vermissten in fremdem Boden fern der Heimat lagen.«

• Gartendenkmalpflegerisches Gutachten der Landschaftsarchitektin Gudrun Lang, 2010 - 2011, Projekt »Ehrenhain« Bad Schwartau

...................................................................................................

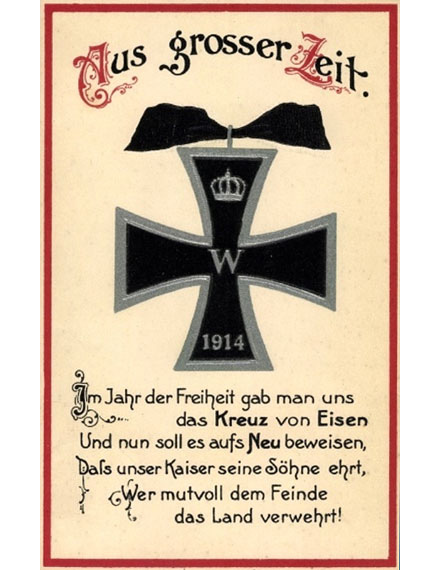

Historische Fotos

Der Hauptplatz des »Ehrenfriedhofs« noch ohne den »sterbenden Krieger« von Fritz Behn, aufgenommen im Spätherbst 1916.

Pfingsten 1916: Gedächtnisfeier für die auf dem »Ehrenfriedhof ruhenden Helden« am 4. Juni. Pastor Ziesenitz hält die Rede.

Schon 1916, während des Krieges, hatte Fritz Behn den »sterbenden Krieger« fertiggestellt. Hier auf der Postkarte sehen wir ihn noch ohne den Sockel, den er auf dem »Ehrenfriedhof« erhielt.

Ca. 1919 ist der »sterbende Krieger« aufgestellt worden und dazu noch viele Namenstafeln für tote Soldaten des 1. Weltkriegs. Die Tafeln mit der dazugehörenden Bepflanzung wirken wie Gräber.

...................................................................................................

<<< schließen

Foto: https://kameradschaft-aufklaerer-eutin.de

Foto: https://kameradschaft-aufklaerer-eutin.de