I N H A L T

• Das Denkmal der Gemeinde

• Aus der Geschichte

• Die Informationstafel

• Volkstrauertag 2018

• Historische Bilder

• Das Denkmal des Kirchspiels

• »Der bröckelnde Adler«

• Pastor Sommerfeldt

• Der »Polenstein«

• Der Bildhauer Richard Kuöhl

• »Ich hatt’ einen Kameraden«

• Das Eiserne Kreuz

• Eichenlaub

• Der Adler

• »Wir sind die Herren der Welt«

• Die »Ehrentafeln« zum 1. Weltkrieg in der Martin-Luther-Kirche

• »Lerne vom Militär!«

• Das Epitaph zum Krieg 70/71 in der Martin-Luther-Kirche

• Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71

...................................................................................................

Trittau, Kreis Stormarn

Auf dem Gelände des kirchlichen Friedhofs

Es gibt zwei Kriegerdenkmäler, eins des Kirchspiels – heute der Ev.-luth. Kirchengemeinde – Trittau und eins der Gemeinde Trittau. Beide wurden von Eggert Sommerfeldt, von 1913 bis 1930 Pastor in Trittau, entworfen. Bei beiden hatte er von der Idee bis zur Einweihung die Fäden in der Hand. Die folgenden Zitate stammen, wenn nicht anders angegeben, aus Asmus Bergemanns Broschüre »Die Ehrenmale für Kriegstote in Trittau im Kreis Stormarn«.

Das Denkmal der Gemeinde besteht aus dem auffallenden Denkmal für die im 1. Weltkrieg gestorbenen Soldaten und der Ergänzung für den 2. Weltkrieg. Weil es Vorübergehenden oder -fahrenden von der Straße her auffällt, wird es hier zuerst beschrieben, obwohl es die jüngere Anlage ist. Das Denkmal des Kirchspiels – der Kirchengemeinde – liegt versteckt am anderen Endes des Friedhofs.

Das Denkmal für die toten Soldaten des 1. Weltkriegs wurde am 21. November 1926 eingeweiht. Es gleicht einem Felsengrab in einem Hügel, darüber mittig eine goldene aufgehende Sonne aus Aluminiumguß. Massive Granitblöcke bilden die Wände, ein drei Meter langer waagerecht liegender Block als Abdeckung ragt an den Seiten weit über den Rand hinaus. Passgenau in diesen Rahmen wurde eine fünfteilige Bronzeplatte als Grabtür eingesetzt.

Asmus Bergemann schreibt in seiner Broschüre: »Als die Militärvereine und andere kaisertreue Traditionsverbände in den Dörfern die Aufstellung eigener Ehrenmale veranlaßten, beschloß schließlich auch der Trittauer Militärverein unter Oberst a.D. Freiherr von Stoltzenberg ein Ehrenmal der Gemeinde Trittau. Wieder lieferte Pastor Sommerfeldt den Entwurf. Die Idee dazu sei ihm in der Karwoche gekommen, nach Rückkehr vom Besuch bei Konfirmanden in Witzhave: ›Wie es weiter vor sich ging, als ich, zu Hause angekommen, müde und abgespannt nach dem Nibelungenbuch griff, danach im Halbschlaf eine Art Felsengrab u. Hügel aus Findlingen auf ein Briefkuvert hinstrichelte, ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben: Ein 3 Meter langer Granitbalken bildete den oberen Teil einer Grabtür (Karfreitag, ›Friede‹ von Versailles), auf demselben ›aufgehende Sonne‹ (Ostern, Symbol der vaterländischen Neugeburt in Hoffnung).«

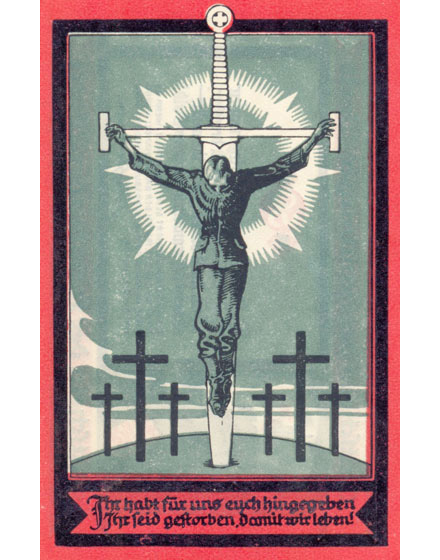

Der Tod der Soldaten wird so mit dem Opfertod Jesu gleichgesetzt. Auf der Tür zur Grabkammer sind zusätzlich die Namen der toten Soldaten aufgelistet. In der Symbolsprache der Zeit wird die nächste Generation dann auf(er)stehen und den Tod der »im Felde unbesiegten« Soldaten rächen. Sie wird den aufgezwungenen Friedensvertrag, den »Schandvertrag von Versailles« hinwegfegen.

Karen Meyer-Rebentisch zitiert den ersten Pastor der Lutherkirche Lübeck: Im Februar 1929 schrieb Pastor Mildenstein für den Lübecker Generalanzeiger einen Artikel, der angesichts der wirtschaftlichen Depression in Deutschland ermutigen sollte. Darin prophezeit er »das Wunder einer neuen Zukunft unseres Volkes, wenn wir Jesu Kreuz sich erneuern sehen im tausendfachen Opfertod unserer Brüder. Ihr Opferblut ist Brunnenquell neuen Lebens! Ihre Glaubenskraft an ihre welterlösende vaterlandsbefreiende Großtat der Treue bis zum Tode ist wie Lebenswasser!«

Vortrag am 28.1.2017 in der Akademie Sankelmark

Pastor Sommerfeld zur Kritik vom Kreisbaumeister: »In Trittau hat bis jetzt jeder sofort begriffen, dass die begrabene und wiederentstehende Hoffnung auf den Sieg unseres Volkes dargestellt werden soll.«

Zur Baugeschichte schrieb Sommerfeld, einen Granitbalken habe er bei Rudolf Scharnberg gefunden, die spitzen »Felssteine« durch Sprengung eines Findlings in der Feldmark erhalten. Die ursprünglich goldfarbene Sonne aus Bronze fiel im 2. Weltkrieg der Metallsammlung zum Opfer – was für ein Zeichen! Zum Volkstrauertag 1980 wurde sie auf Wunsch »vieler älterer Bürger« (Heimatverein im Jahrbuch 1979) erneuert. Der Heimatverein konnte dank vieler Spenden und der fachmännischen Ausführung der Firma Karl Schlösser nach einer alten Ansichtskarte, den Wunsch erfüllen.

Das Ehrenmal wurde auf dem an der Straße liegenden Teil des Friedhofs erbaut, den die Kirchengemeinde der Gemeinde »zur dinglichen Nutzung« überließ, wobei die Gemeinde seither für den Unterhalt aufzukommen hat. Das Denkmal wurde am Totensonntag 1926 eingeweiht; es löste das Mal auf dem Friedhof als Gedenkort des Volkstrauertages ab. Die folgenden Bilder zeigen weitere Details des Denkmals.

Fünf Bronzeplatten bilden die Tür des »Felsengrabs«. Im oberen waagerechten Teil steht in erhabenen Buchstaben die Widmung:

UNSEREN GEFALLENEN

1914 – 1918

Auf den verbleibenden vier Platten werden die Vor- und Nachnamen von 70 toten Soldaten aufgeführt, geordnet nach den Kriegsjahren 1914, 1915, 1916, 1917 und 1918. Ein letzter Abschnitt beginnt mit einem christlichen Kreuz. Sechs dieser Männer sind 1919 gestorben, nach Ende der Kriegshandlungen; ein schon 1916 »Gefallener« stammte nicht aus Trittau, sondern aus Lütjensee. Sie können in Lazaretten oder in Kriegsgefangenschaft gestorben sein.

An beiden Seiten und vor allem hinter dem »Felsengrab« sind Erdwälle angelegt, auf denen viele kleine und große gespaltene Steine scheinbar ungeordnet verteilt sind.

Das Denkmal wurde 1955 um ein Denkmal für die toten Soldaten des 2. Weltkriegs ergänzt. Dafür wurde vor dem »Felsengrab« ein erhöhter Platz mit Bruchsteinplatten gepflastert, an den vorderen Ecken gefällig abgerundet. Das Denkmal ist ein Stein nach Art eines Kenotaphs, eines leeren Scheingrabs. Der umstrittene – er hat auch den »Kriegsklotz« am Hamburger Dammtorbahnhof entworfen – Bildhauer Richard Kuöhl hat es gestaltet.

An der Platte sind im Schriftband umlaufend die ersten beiden Zeilen des bis heute bekannten und verwendeten Lieds von Ludwig Uhland aus dem Stein geschlagen. 1809 hat er es gedichtet.

In Großbuchstaben – immer ein bißchen unglücklich getrennt, wohl nach Art eines Werbelaufbands – beginnt es auf der Frontseite:

ICH HATT’ Ei

NEN KAMERADEN E

INEN BESSE

RN FINDST DU NICHT

»Menschen könnten im normalen Leben bessere Freundschaften als im Schützengraben finden.«

• Der pfälzische Pfarrer Detlev Besier, Leiter der landeskirchlichen Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, am Volkstrauertag 2018

Auf der nach oben leicht gewölbten »Gruftabdeckung« liegt, als Grabschmuck inszeniert, ein Eichenlaubkranz mit flatterndem Schleifenband aus Stein. In dessen runder Mitte ist ein Eisernes Kreuz eingebettet, das militärische Ehrenzeichen, hier den Soldaten posthum und kollektiv verliehen für, nach Ansicht der Denkmalsstifter, durch den Kriegstod bewiesene Tapferkeit und Treue.

Mehr dazu im Kapitel »Das Eiserne Kreuz«.

Die Aufschrift auf der »Gruftabdeckung« – wiederum in Großbuchstaben – lautet:

ZUR EHRE DER

OPFER DES

ZWEITEN

WELTKRIEGES

1939-1945

Obwohl hier die Toten neutral als »Opfer« bezeichnet werden, ist doch durch Eisernes Kreuz, Eichenkranz, Liedtext und das Wort »Ehre« klar, dass hier primär die toten Soldaten gemeint sind.

Asmus Bergemann schreibt: »Die Gefallenen des Ersten Weltkriegs konnten noch einzeln aufgeführt werden, die des zweiten Weltkriegs waren zu viele, dazu kamen noch die vielen Ziviltoten. Man deponierte deswegen in der vorderen rechten Ecke des Kenotaphs eine Kassette mit einer Liste der Toten, die sich nicht auf Trittauer beschränkte, sondern die Flüchtlinge einschloß.«

Es gibt im Amtsarchiv keine Zweitschrift, wir wissen deshalb nicht, ob auf der Liste auch zivile Kriegstote stehen, aber der berichtete Einschluß von Flüchtlingen deutet dieses doch an.

Das Material des tiefergelegten Eisernen Kreuzes wird bei Regen und Frost auf eine harte Probe gestellt.

Eine bunte Nachbarschaft!

...................................................................................................

Aus der Geschichte

Der »Oldesloer Landbote« schreibt zur Einweihung: »Der Ortsgeistliche Pastor Sommerfeldt ließ die Steine reden. Er verglich die an den Pfeilern der Gruft sich in ihren besonderen Gestaltungen aufreckenden Felsen mit den einzelnen Völkern des einst das Vaterland umbrandenden Völkermeeres. Aus ihrer Mitte ragen in stillem Ernst die Namen der Siebzig, die in ihrer geschlossenen Opferwilligkeit den siegreichen Widerstand einer wahren und einzigartigen Volksgemeinschaft verkörpern. [...] Der Redner weihte das Ehrenmal mit den Worten: Treue um Treue! Wenn Menschen schweigen, werden die Steine schreien: Unseres Todes Opfer verlangt das Opfer eures Lebens!«

Die Gesamtanlage an der Bahnhofstraße wurde 2012 unter Denkmalschutz gestellt. Im Bescheid heißt es: ›Das Trittauer Doppel-Ehrenmal stellt aus historischen und künstlerischen Gründen ein Denkmal von besonderer Bedeutung dar. Die Entwurfsidee einer symbolischen Felsengruft mit Oster-Sonne als Symbol der Auferstehung verdeutlicht die auch in der Weimarer Republik noch fortdauernde, konservative Idee einer ›Einheit von Thron und Altar‹, wie sie auch von dem Mitglied des Trittauer Kirchenvorstands, Oberst a.D. Maximilian Freiherr von Stolzenberg (1869-1949), Mitglied des republikfeindlichen Stahlhelm-Bundes der Frontsoldaten, propagiert wurde. ... Es ist das einzige Ehrenmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges in dieser Form in Schleswig-Holstein und fand damals als Soldatenmal in ›einzigartiger und vorbildlicher Weise‹ deutschlandweit Beachtung.«

Was an der Idee des »Felsengrabs« vorbildlich sein soll, können wir nicht nachvollziehen. Aber man kann bei der Beschäftigung damit viel über die damalige Verquickung von Staat und Kirche und die unzulässige Gleichsetzung von Jesu Opfertod und Soldatentod lernen.

...................................................................................................

Die Informationstafel

Auf dem Weg vom Denkmal zum Haupteingang des Friedhofs wurde 100 Jahre nach Ende des 1. Weltkriegs, am Volkstrauertag 2018 eine Informationstafel aufgestellt, die den Hintergrund beider Denkmalsorte erläutert.

Man muss den Weg verlassen, um die Tafel lesen zu können und erkennt leider von Weitem nicht den Zusammenhang.

Der Aufstellort wurde in Absprache mit dem Denkmalamt so gewählt, dass die Tafel die Situation dieses Denkmals nicht stört und andeutungsweise auf das ältere Denkmal weist.

Informationsschild und Lageplan des Friedhofs als PDF (2 Seiten)

Die geschichtliche Aufarbeitung und Aufklärung der Zusammenhänge ist Asmus Bergemann zu verdanken, Dipl.-Ing. für Schiffbau im Ruhestand, mehrere Jahre ehrenamtlicher Redakteur des Internetauftritts der Ev.-luth. Kirchengemeinde Trittau (www.kirche-trittau.de). Seine Broschüre »Die Ehrenmale für Kriegstote in Trittau im Kreis Stormarn« beschreibt die Epitaphien in der Kirche und die »Ehrenmale« auf dem kirchlichen Friedhof.

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, lieber Herr Bergemann! Ergänzen möchten wir unseren Dank im Jahr 2024 für die Überarbeitung und Aktualisierung unserer Dokumentation.

...................................................................................................

Volkstrauertag 2018

Ein gemeinsamer Kranz für die toten Soldaten der Deutschen Wehrmacht von Gemeinde, Vereinen und Verbänden.

...................................................................................................

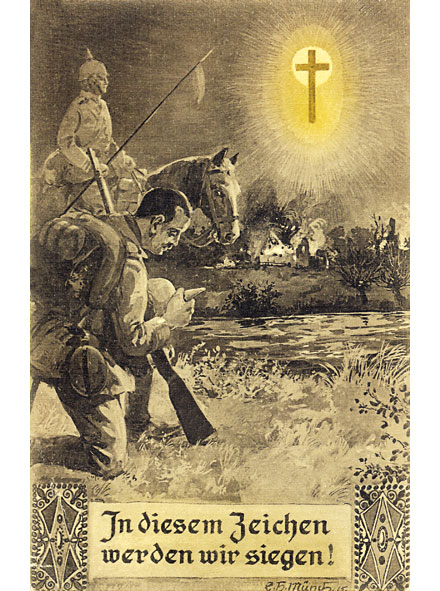

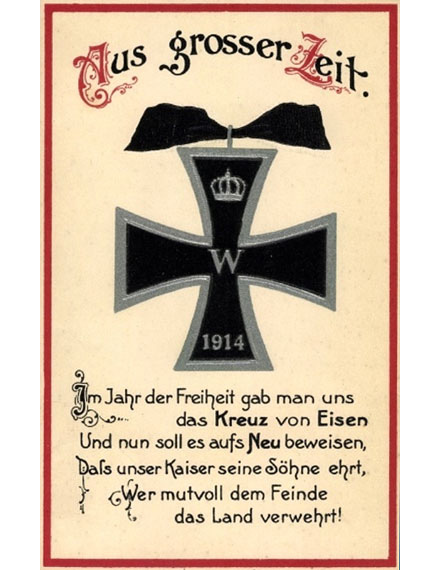

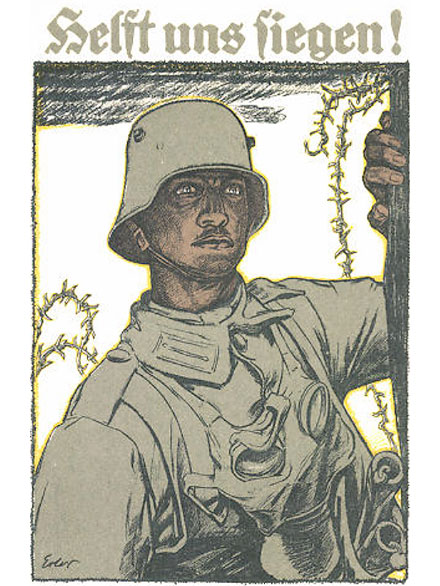

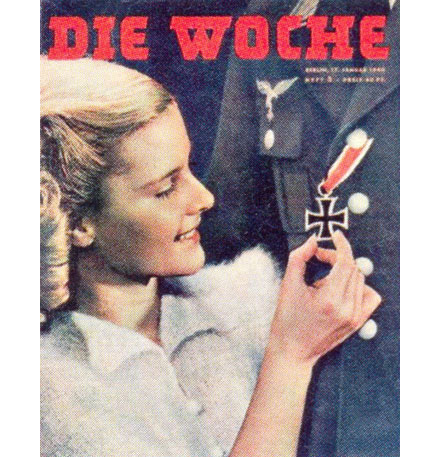

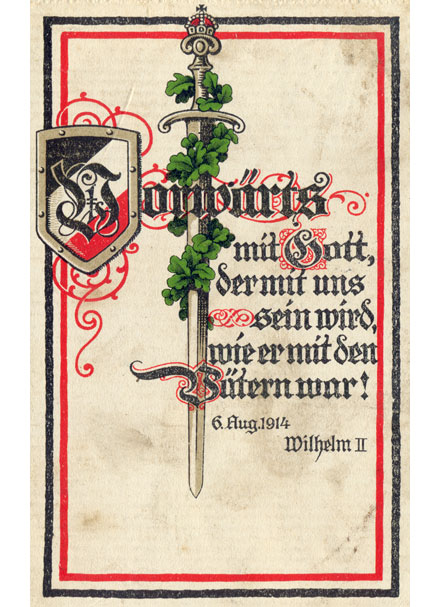

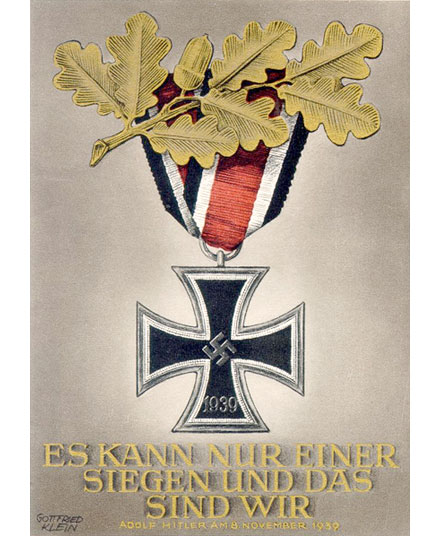

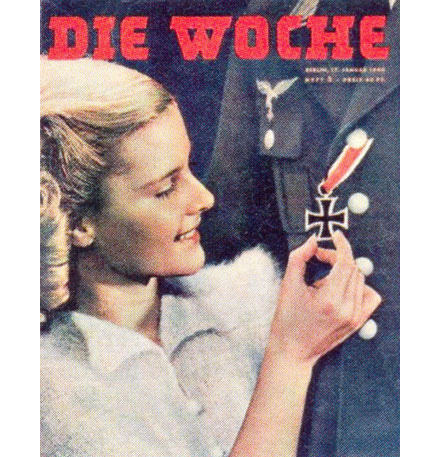

Historische Bilder

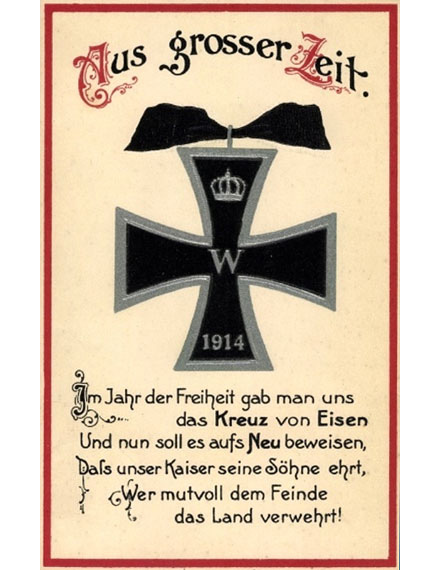

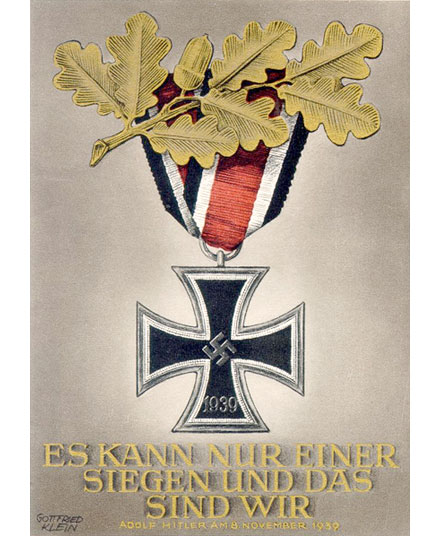

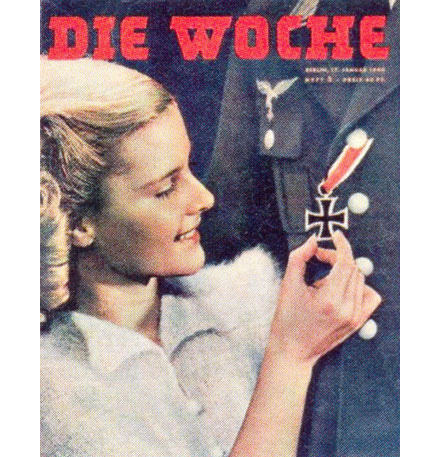

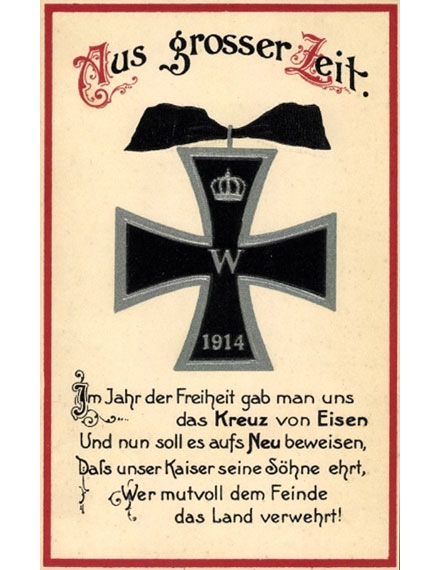

Postkarten und Abbildungen aus der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg:

...................................................................................................

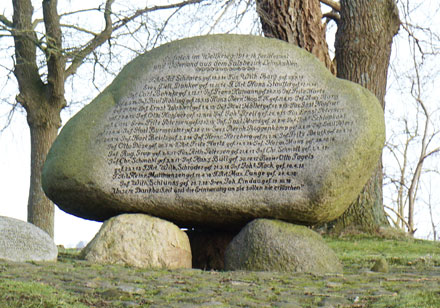

Das Denkmal des Kirchspiels

Das Denkmal des Kirchspiels – so nannte man den geographischen Bereich einer Kirchengemeinde – zum 1. Weltkrieg steht am Ende eines breiten Weges. Davor liegt ein Platz für anonyme Beisetzungen. Der große Findling inmitten des Rhododendrongebüsches ist heute von sieben Steinen mit den Namen einzelner toter Soldaten umringt. Bei der Einweihung schon am 11. Mai 1919 war er der Hauptstein des »Ehrenfriedhofs« des Kirchspiels. In der Anlage war dieser Findling umgeben von mittelgroßen Steinen, einen für jedes Dorf im Kirchspiel. Es gab die Gräber von 18 in Trittau gestorbenen oder hierhin überführten Soldaten und einige sogenannte Erinnerungsgräber. Die Idee hatten Pastor Sommerfeldt und der Kirchenälteste Freiherr von Stoltzenberg, der Entwurf stammte von Sommerfeldt.

Die nachfolgenden Zitate stammen wieder aus der Broschüre von Asmus Bergemann:

»In den 1980er Jahren war das Denkmal überwuchert, waren Einzelsteine teilweise zerbrochen oder unleserlich, viele Gräber aufgegeben. In dieser Zeit nahmen die Wünsche nach Urnengräbern und anonymen Beisetzungen zu, so dass der Kirchenvorstand überlegte, den Ehrenfriedhof auf das eigentliche Ehrenmal zu konzentrieren und die Fläche davor für diese Beisetzungen herzurichten. Die wegen der Umgestaltung angeschriebenen Gemeinden zeigten unterschiedliches Interesse an ihren Steinen; diese wurden Anfang 1989 teils abgeräumt und zunächst eingelagert, teils von den Dörfern abgeholt. So steht zum Beispiel der Grönwohlder Dorfstein jetzt mit der Ergänzung 1939-1945 an dem Weg zum örtlichen Ehrenmal am ›Eiskeller‹«

Siehe auch unsere Dokumentation der Grönwohlder Anlage

Aus dieser Entfernung sieht man im Jahr 2019 nur einen großen Rhododendron. Man muss schon wissen, wo das Denkmal steht, wenn man es besuchen möchte.

Zuerst sieht man den Adler, er sitzt mit ausgebreiteten Schwingen, detailreich gearbeitet auf einen riesigen Findling.

Pastor Sommerfeldt zur Einweihungsfeier: »Auch erhielt der Stein eine schöne Krönung durch den Entwurf eines niedergedrückten, schreienden Adlers, meisterhaft in den Ausbuchtungen des Findlings angepaßt, nach dem gelieferten, von meinem Schwiegersohn [...] entworfenen Modell in Gips, bei H. Jackstaedt in Kunststein gegossen. ›Ich will wieder fliegen‹ war der Grundton meiner Ansprache.«

Der Anschein des Niedergedrückten entsteht durch die Position auf den Stein. Ein fast gleicher Adler auf dem Denkmal für York von Wartenburg in Wartenburg– 1812 Konvention von Tauroggen –zeigt durch andere Positionierung Abflugbereitschaft: so kann man mit Aufstellungsvarianten verschiedene Signale aussenden.

Mehr dazu im Kapitel »Der Adler«.

Die folgenden beiden Fotos zeigen den Adler und die Inschriften nach der 2022/23 erfolgten Sanierung und dem Freischnitt des Denkmals:

Foto: St. Silligmann

Foto: St. Silligmann

Foto: A. Bergemann

Foto: A. Bergemann

Links unter dem Adler wurde 1919 ein Eisernes Kreuz aus Metall angebracht. Darunter ist in schrägen Zeilen die Inschrift eingemeißelt:

Unseren

gefallenen

Helden

1914 – 1918

Kirchspiel Trittau

Weiter unten stehen die gerade gestellten Zeilen:

Wehrlos das tapferste Heer,

trifft es der Speer in den Rücken.

Unfrei das freieste Volk,

wenn es sich selber verliert.

Asmus Bergemann schreibt auf der Website der Kirchengemeinde:

»Den Spruch [...] auf dem Zentralstein hatte Sommerfeldt ›einer Zeitung [unter der Überschrift ›Arminius«] aus der Zeit der Nationalversammlung‹ entnommen. Dieser Spruch bezieht sich auf die so genannte ›Dolchstoßlegende‹, die den Linksparteien unterstellte, dem an sich siegreichen Heer an der ›Heimatfront‹ in den Rücken gefallen zu sein. Es gab sehr schnell Widerspruch, besonders seitens der in Trittau von dem Postboten F. Rüffert geführten SPD. In den unruhigen Zeiten unterblieb die verlangte Entfernung, weil sich der Kirchenvorstand mit der Behauptung, eine Entfernung würde ›einen Sturm der Kirchen- und Staatserhaltenden Kreise heraufbeschwören‹, auch beim Regierungspräsidenten (SPD) durchsetzte.«

Mehr Informationen zur »Dolchstoßlegende«:

Arnulf Scriba für das Deutsche Historische Museum

Pastor Sommerfeldt berichtet in seinen Erinnerungen 1947: »Er [der Stein] wurde weniger bewundert als verwundert betrachtet um der Inschrift willen. Apotheker Laubinger kam: Der Amtsvorsteher sagte: ›der Spruch muß weg!‹ Ich: ›Das kann Herr Amtsvorsteher in der nächsten Versammlung der Gemeindevertreter selber vorbringen.‹ Er erschien aber nicht u. als Steffenhagen, Grönwohld sagte: ›ich würde sagen: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben‹ u. Stubbendorf, Dwerkaten: ›Das Wegmachen kostet nur wieder Geld.‹ hatte ich Rückhalt, als die sozialdemokratische Partei anläßlich der Ermordung Rathenaus einen Demonstrationszug unter der Parole: ›Weg mit der Dolchstoßlegende und dem Spruch auf dem Kirchhof‹ in die Wege leitete. [...]

2 Angriffe erfolgten noch: 1. im Hamburger Echo: ›Die Dolchstoßlegende in Stein gemeißelt.‹ und 2. ›Eingesandt‹ im Oldesloer Landboten. [...] Dieser Leserbrief war unterzeichnet ›Mehrere Kriegsteilnehmer‹. [...] Und wir Kriegsteilnehmer, die wir mit unseren gefallenen Kameraden gelitten und gestritten haben, bedauern, daß man für letztere keinen besseren Spruch hat als diesen.«

Also: Kritik von zwei Seiten! Darauf Pastor Sommerfeldt bei der Einweihung: »Die Bedenken gegen den Spruch beruhen auf einem Mißverständnis: Der Speer ist nicht vom Feind geworfen in den Rücken unseres Heeres. Dann hätten wir keinen Ehren- sondern einen Schandfriedhof. Der Speer kam aus der Heimat ...«

Pastor Sommerfeldt bekräftigt hier die heute seit langem widerlegte ›Dolchstoßlegende‹. Sie gilt in der Zeitgeschichte als bewusst konstruierte Geschichtsfälschung und Rechtfertigungsideologie der militärischen und nationalkonservativen Eliten des Kaiserreichs. Die von der Obersten Heeresleitung in die Welt gesetzte Verschwörungstheorie, die die Schuld an der von ihr verantworteten militärischen Niederlage vor allem auf die Sozialdemokratie und das ›bolschewistische Judentum‹ abwälzen sollte, wurde von Militärvereinen und Kriegsteilnehmern begierig aufgenommen und, wie hier zu sehen, von Pastoren verteidigt.

Auch das Ev.-luth. Konsitorium in Kiel (heute Landeskirchenamt) schrieb, nach anfänglichen entschiedenen Bedenken, am 7. September 1922: »... daß wir von uns aus uns nicht veranlaßt sehen würden, auf die kirchlichen Organe zwecks Entfernung der Inschrift einzuwirken. Im Übrigen müßten wir abwarten, ob die staatlichen Organe sich mit einem derartigen Ersuchen an uns wenden würden. Ein solches Ersuchen ist bisher nicht erfolgt. Wir halten die Sache daher für erledigt.

Die Photographie des Denkmals ist wieder beigefügt.

Im Auftrage: gez. Dr. Freiherr von Heintze«

Die ›Dolchstoßlegende‹ lieferte dem Nationalsozialismus wesentliche Argumente und begünstigte seinen Aufstieg entscheidend; wir wissen, wohin das führte.

Heute liegen sieben einzelne Namenssteine um den Rhododendron, in dem der Findling steht. Einer davon steht für einen hier an Tuberkulose gestorbenen Soldaten - auch eine häufige Todesursache, die anderen sind reine Gedenksteine. Foto von 2019 und ...

Foto: A. Bergemann

Foto: A. Bergemann

... nach der Sanierung 2022/23.

Manche Steine sind mit Eisernem Kreuz und Lorbeer dekoriert – viel Ehre!

Bei den 183 Namen, die auf den Gedenktafeln in der Kirche stehen, sind 32 EK II, 5 EK I und II aufgeführt. Unter den Genannten sind 7 Leutnants und 13 Unteroffiziere, darunter der Johann Pöls, dessen Stein wir zeigen. Alle anderen waren „Mannschaften“. Das Kirchspiel Trittau war durch Landwirtschaft und Handwerk geprägt. War das Zeigen der Auszeichnung des Sohnes etwas, was Eltern Trost geben konnte in einem militäraffinen Umfeld?

Foto von 2019 und ...

Foto: A. Bergemann

Foto: A. Bergemann

... nach der Sanierung 2022/23.

Dieses historische Foto zeigt den Stein mit Girlande geschmückt, aber noch ohne Adler. Girlanden und Kränze wurden üblicherweise vom Vaterländischen Frauenverein in Trittau gefertigt. Der ›Oldesloer Landbote‹ schreibt zum mannshohen Stein: »Einen großen Findling hat Frau Wwe. Steenfadt ... dem Ehrenfriedhof in Dankbarkeit für die gefallenen Helden gewidmet.« Der Stein stand vorher auf dem Erbbegräbnis der Witwe, »die ihren Mann nach Ohlsdorf überführen ließ.«

Der »Oldesloer Landbote« schreibt am 14. Mai 1919 über die Rede von Pastor Sommerfeldt zur Einweihung: »... und weihte den Ort zu einer Stätte der Ehre eines freien deutschen Volkes und seines tapfersten Heeres. Er stellte den Ort unter den Schutz der Gemeinde, nötig, weil bereits ein Original-Eisernes Kreuz auf einem Grabstein mit einem Meißel durchstoßen und aus der Einfassung gebrochen worden war. Nach einstimmiger Annahme einer Protesterklärung gegen einen Gewaltfrieden, beschloß der gemeinsame Gesang ›Ein feste Burg‹ die Feier ... Wenn aber erst der Ehrenfriedhof im Schmuck der Blutbuchen, Goldulmen und Rosen daliegen wird, wird er gewiß ein steter Anziehungspunkt für alle diejenigen werden, die an diesem Ort der Ehre neuen Mut und neue Kraft zu dem Kampf für unser schwer geprüftes Volk suchen.«

Der Kirchenvorstand am Ehrenmal mit dem imposanten Adler, Foto aus ›Trittau in alten Ansichten‹. Vermutlich im Zusammenhang mit Pastor Sommerfeldts Verabschiedung 1930.

...................................................................................................

»Der bröckelnde Adler«

Hier muss das Ehrenmal sein. Hinter einem Gräberfeld auf dem Trittauer Friedhof wächst ein großer Rhododendron. Erst auf den zweiten Blick ist in dem Blattwerk ein steinerner Adler zu erkennen. Von nahem ist das Moos sichtbar, das auf seinen ausgebreiteten Schwingen wächst. Der Zement bröckelt, an den Flügelspitzen und den Klauen liegt der rostige Draht des Skeletts frei. Aber nicht der Adler ist das, was dieses Denkmal unbequem macht. Es ist der mannshohe Findling, auf dem der Adler sitzt, mit der eingemeißelten Inschrift: »Ehrlos das tapferste Heer / trifft es der Speer in den Rücken / Unfrei das freieste Volk, / wenn es sich selber verliert«.

Das ist eine Variation der Dolchstoßlegende. Diese Legende gab nicht der Übermacht der Feinde, sondern den Demokraten im Reich, vor allem den Sozialdemokraten, die Schuld an Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg. Sie ist längst widerlegt. Umstritten war sie schon, als das Trittauer Denkmal entstand. »Das mit dem Spruch hat schon 1919 erheblich Staub aufgewirbelt«, sagt Asmus Bergemann, der eine Broschüre über die Trittauer Ehrenmale geschrieben hat. »Die lokale SPD verwahrte sich dagegen. Es gab Demonstrationen.« Aber das Denkmal blieb, und die Inschrift blieb.

1926 kam noch ein zweites Kriegerdenkmal auf dem Trittauer Friedhof hinzu, mit einer Felsengruft, die an das Grab Jesu erinnert, und einer Sonne als Auferstehungssymbol. Ein Monument, das zeigt, wie Nation, Krieg und Religion miteinander verquickt wurden. In den 50er Jahren kam ein Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs hinzu. Seit 2012 steht das Doppel-Ehrenmal unter Denkmalschutz.

Es ist saniert und von der Straße aus sichtbar. Das Denkmal mit dem Adler und der Dolchstoß-Inschrift aber ist nicht saniert worden. Der Zement bröckelt, der Rhododendron wächst, und die Inschrift ist nur noch mit Mühe zu lesen. »Der Spruch soll nicht vertieft und wieder neu lesbar gemacht werden«, erklärt Bergemann, »das zieht nur die falschen Leute an.«

• Das ungeliebte Erbe, Hanno Kabel, Lübecker Nachrichten Online, 7. September 2013

...................................................................................................

Pastor Sommerfeldt

Pastor Eggert Gustav Sommerfeld (1861-1954) war 1889 nach dem Studium Provinzialvikar in Trittau und nach weiteren Stationen ab 1898 Pastor in Glücksburg. »Er konfirmierte und traute dort Mitglieder des Hochadels, die er in seinen Erinnerungen detailliert aufführt. [...] in seiner Ablehnung der Republik konnte er sich auch durch die Kirchenleitung gedeckt fühlen ...«.

»Anscheinend waren Pastor Sommerfeldt und Freiherr von Stoltzenberg die treibenden Kräfte bei der Umwandlung des schlichten, uns heute eher ansprechenden Entwurfs des Gärtnermeisters Jessen für das Kirchspieldenkmal in die ›vaterländische‹, entgegen allen Beteuerungen doch politisch aufgeladene Gestaltung.«

Pastor Sommerfeldt und Maximilian Freiherr von Stoltzenberg waren ein starkes Team. Asmus Bergemann schreibt in seiner Broschüre über den Freiherrn (1869-1949): »... stammte über eine illegitime Beziehung des Markgrafen Friedrich Heinrich von Brandenburg-Schwedt von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem großen Kurfürsten, ab. Er war im Generalstab gewesen, Oberst a.D., Mitglied des republikfeindlichen ›Stahlhelm‹ Bundes der Frontsoldaten, Mitglied des Kirchenvorstandes. Dass er für den Spruch eintrat, war vor diesem Hintergrund nicht anders zu erwarten.«

Foto: KG Trittau

Foto: KG Trittau

• E.G. Sommerfeld von 1912-30 Pastor in Trittau

Auch mit der Idee für das kommunale Denkmal die Auferstehung Jesu Christi mit dem Wiedererstarken Deutschlands zu verknüpfen, stand Pastor Sommerfeldt nicht allein:

Asmus Bergemann schreibt: »Zum ›Tag von Potsdam‹ – 21. März 1933 – an dem der neu gewählte Reichstag nach Potsdam einberufen war, ›predigte in der Nicolaikirche Generalsuperintendent Otto Dibelius über Römer 8,31: ›Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein.‹ Er beklagte ›Klassenhass und Parteienzerklüftung‹, die in den zurückliegenden Jahren das Volk getrennt und zerteilt hätten. Nun aber sei eine neue Zeit angebrochen. Wenngleich Gott seine unbegreifliche Gnade allen Menschen erweise, gelte die Verheißung einer neuen Zukunft im Schutze des Herrn doch nur für das deutsche Volk. In Rußland herrsche der Bolschewismus und in den USA der Materialismus, während der Herr den Deutschen nach einer Periode des Niedergangs eine neue Zukunftsperspektive gegeben habe: ›Das ist heute unser Gebet: dass Gottes Gnadenhand über dem Bau des deutschen Reiches die Kuppel wölbe, die einem deutschen, einem geheiligten, einem freien Volk für immer den Blick nach oben zieht, Deutschland wieder und für immer: Ein Reich, ein Volk, ein Gott!‹«

...................................................................................................

Der »Polenstein«

Seit Herbst 2015 gibt es auf dem Friedhof ein weiteres Denkmal: Zum Gedächtnis im Kirchspiel gestorbener Zwangsarbeiter wurde ein Stein gesetzt, der die zerfallenden Holzkreuze ersetzt.

Die Holzkreuze standen und der heutige Gedenkstein steht in der Nordostecke des Friedhofs, einem damals neu hinzugekommenen Areal, auf dem man Zwangsarbeiter beisetzte; denn deutschen Volksgenossen war eine direkte Nachbarschaft nicht zuzumuten.

Zur Einweihung kam, neben Vertretungen der örtlichen Körperschaften, auch der polnische Vizekonsul aus Hamburg.

Text und Fotos: Asmus Bergemann

...................................................................................................

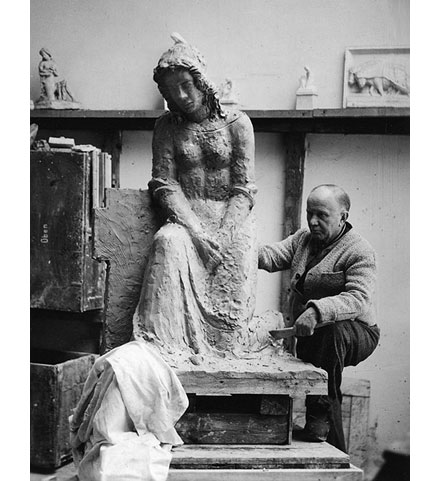

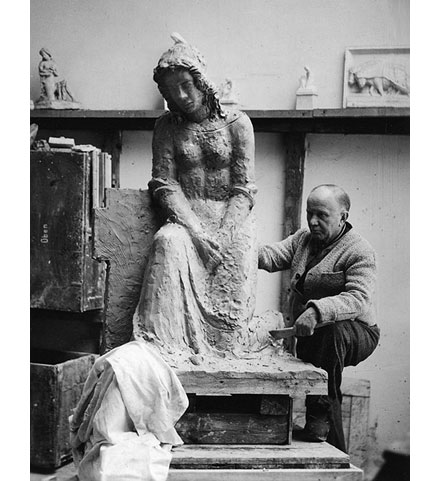

Der Bildhauer Richard Kuöhl

Richard Emil Kuöhl wurde am 31. Mai 1880 in Meißen geboren. Seine handwerkliche Ausbildung als Kunsttöpfer erhielt er in einer der Modellfabriken dieses Zentrums keramischer Kunst. Nach dreijährigem Studium an der Dresdner Kunstgewerbeschule, wurde er als leitender Modelleur einer bauchemischen Versuchsanstalt mit den modernsten Techniken der Tonbearbeitung vertraut. 1912 folgte er seinem Dresdener Architekturprofessor Fritz Schumacher nach Hamburg. Dort arbeitete er in den 1920er und 1930er Jahren mit fast industriellem Ausstoß. Es entstanden Skulpturen in Stein, Keramik und Reliefs in Terrakotta. Er starb am 19. Mai 1961 in Rohlfshagen bei Bad Oldesloe.

Foto: Kreisarchiv Stormarn >internationale Lizenz 4.0

Foto: Kreisarchiv Stormarn >internationale Lizenz 4.0

1954 - 1955: Der Entstehungsprozess der Bodenplatte für Trittau auf dem Hof der Steinmetzwerkstatt.

Foto: Kreisarchiv Stormarn >internationale Lizenz 4.0

Foto: Kreisarchiv Stormarn >internationale Lizenz 4.0

Ca. 1954: Kuöhl arbeitet am Tonmodell der »Trauernden« für das Kriegerdenkmal in Bad Oldesloe in seinem Atelier »Schäferkate« im Rohlfshagener Ortsteil Kupfermühle.

Kriegerdenkmäler gehörten während der Weimarer Republik zu den häufigsten und begehrtesten Auftragswerken deutscher Bildhauer. Auch Kuöhl hatte bereits zahlreiche Kriegerdenkmäler ausgeführt, dabei war es ihm stets gelungen, die von nationalistisch und militärisch gesinnten Kreisen mit einem ›Ehrenmal‹ beabsichtigte politische Aussage künstlerisch zu formulieren. »Nicht Jammer und Not, sondern Mannestat und Einsatzbereitschaft, das Heldische, Kraftvolle, das ein Mahnmal verkörpern muß, zeigen die ›Ehrenmäler‹, die er geschaffen hat ... immer wieder spricht ein trotziges ›Dennoch!‹ aus diesen Denkmälern« hieß es 1936 in einer Publikation.

»Neben idealisierten nackten Kriegern ... hatte er in kontinuierlicher Folge eine Darstellungsform des grobschlächtigen uniformierten deutschen Soldaten entwickelt, die den Vorstellungen der neuen Auftraggeber offenbar besonders entsprach: Im Mittelpunkt des Lübecker Ehrenfriedhofs, 1924, steht breitbeinig ein Infanterist, der den Helm zum Gebet abgenommen hat. Auf dem Klinkersockel des Regimentsdenkmals in Rendsburg, 1927, lagert ein sterbender Soldat, dem der Helm herabgesunken ist. Auf dem Klinkersockel des Kriegerdenkmals in Langenhorn, 1930, beugt ein Soldat mit abgenommenem Helm das Knie vor dem toten Kameraden.

Kuöhl war mit seiner Praxis als Bauplastiker und Mitarbeiter von Architekten, mit seiner praktischen Erfahrung als einsatzbereiter Gestalter von Soldatengrabmälern und Ehrenfriedhöfen an der Front, vor allen Dingen aber mit dieser Reihe von Soldatendarstellungen, die instinktsicher das trafen, was Kriegervereine und Rechtsparteien sich unter neuer deutscher Plastik vorstellen mochten, prädestiniert für weitere und größere Aufgaben dieser Art.«

• Volker Plagemann, »Vaterstadt, Vaterland, schütz Dich Gott mit starker Hand«, Hamburg 1986, S.143f

Eine Autorengruppe um Roland Jäger veröffentlichte 1979 ein Buch über den »Kriegsklotz« hinterm Dammtorbahnhof in Hamburg, das wohl umstrittenste Denkmal Kuöhls. Hier können Sie zwei Seiten daraus lesen:

Jäger u.a. / Kuöhl

Ebenfalls dokumentiert sind auf dieser Website Kuöhls Denkmäler in:

Hamburg Dammtor

Hamburg Langenhorn

Schleswig-Holstein Lübeck

Schleswig-Holstein Rendsburg

Schleswig-Holstein Wilster

Hamburg Neuenfelde

Hamburg Finkenwerder

Schleswig-Holstein Großhansdorf

Schleswig-Holstein Neumünster

...................................................................................................

»Ich hatt’ einen Kameraden«

»Der gute Kamerad« wurde 1809 von Ludwig Uhland in Tübingen gedichtet, Friedrich Silcher vertonte das Gedicht im Jahre 1825. Als Lied ist es besser bekannt unter der Anfangszeile der ersten Strophe: »Ich hatt’ einen Kameraden«. Es wurde vor allem von der politischen Reaktion instrumentalisiert, und zwar zur Beschönigung und Verklärung des Kriegsopfers und Heldentods. Das Lied vom »guten Kameraden« spielt im Trauerzeremoniell der deutschen Bundeswehr eine große Rolle. Es ist Bestandteil eines Begräbnisses mit militärischen Ehren und jeder militärischen Trauerfeier. Auch heute noch wird es in Stadt und Land am Volkstrauertag bei so manchem Kriegerdenkmal vorgetragen.

Sehen Sie hier eine Sammlung von historischen und politischen Bildpostkarten von Karl Stehle, München, die diesen Liedtext zitieren:

www.goethezeitportal.de

...................................................................................................

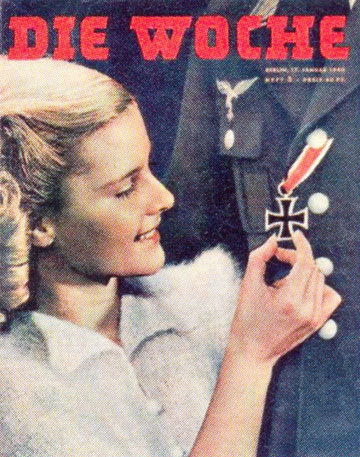

Das Eiserne Kreuz

»Das Eiserne Kreuz wurde erstmalig 1813 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. gestiftet. Es war der erste militärische Orden, der nicht nur an Offiziere, sondern auch an einfache Soldaten für ihre militärischen Verdienste verliehen werden konnte. Kurz darauf führte der König die allgemeine Wehrpflicht ein. Das bisherige Söldnerheer wandelte sich zum Bürgerheer und für die Bürger mussten Anreize geschaffen werden, das eigene Leben im Krieg aufs Spiel zu setzen. Damit begann eine neue Zeit beim preußischen Militär: Soldaten waren nicht mehr nur Befehlsempfänger ohne Stimme und ohne Namen, sondern seit dieser Zeit wurden sie zu Vorbildern gemacht, denen nachgeeifert werden sollte. Der König versprach in der Stiftungsurkunde jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal, das heißt, die Erwähnung auf einem Denkmal. Zumeist wurde das damals als Tafel in einer Kirche realisiert: Zeugnis der engen Verbindung von Monarchie und Kirche.

• »Fake News« anno 1914: Das Deutsche Reich hatte gerade das neutrale Belgien überfallen, damit die Truppen sich auf dem schnellsten Weg zum Erzfeind Frankreich begeben konnten.

Das Eiserne Kreuz wurde sehr häufig als Relief auf Kriegerdenkmälern verwendet. Es steht hierbei als solches symbolisch für die Anerkennung der besonderen ›Vaterlandstreue‹ der gefallenen Soldaten. Ihr Tod im Krieg wurde dafür als Beweis gedeutet. Durch die Verwendung des Eisernen Kreuzes auf einem Denkmal sollten die Soldaten posthum für ihr Verhalten ausgezeichnet werden und damit als Vorbilder für die Nachwelt gelten. Nach 1813 wurde es 1870 von Kaiser Wilhelm I. und 1914 von Kaiser Wilhelm II. neu gestiftet.

Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr. PK 2005/2

Foto: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr. PK 2005/2

• Die von Adolf Hitler am 8. November 1939 anlässlich des Überfalls auf Polen ausgesprochene Losung

Auch Adolf Hitler führte 1939 das Eiserne Kreuz als militärische Auszeichnung wieder ein, mit einem Hakenkreuz im Zentrum.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone 2006, S. 44f

• Auch Hitler trug das Ehrenkreuz an der Brust

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Soldaten der Wehrmacht kämpfen nicht nur pflichtschuldig und gehorsam. Ohne die Gefühlswelt aus Stolz, Ehre und Männlichkeit ist nicht zu erklären, warum so viele an die Front streben – und dem Krieg bis zum Untergang verhaftet bleiben. (Frank Werner in ZEITGeschichte 4/2018)

Geschickte Propaganda: Begehrenswerte Ordensbrust in »Die Woche« Januar 1940.

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Manchmal wird es dort auch als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z.B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

...................................................................................................

Eichenlaub

»Die Eiche beziehungsweise das Eichenlaub setzen im Denkmal einen deutsch-nationalen Akzent. Die Eiche galt seit dem 18. Jahrhundert als heldisch-deutsches Symbol und assoziiert als ›deutsche Eiche‹ darüber hinaus urwüchsige Stärke und mythologische Vergangenheit.«

• Reinhard Alings, Monument und Nation, Berlin 1996, S. 525

»Mit der Reichsgründung 1871 und dem Gefühl nationaler Einheit zog das Eichenlaub in die deutsche Symbolsprache ein. Auf deutschen Ehrenmalen, Kränzen, Hoheitszeichen, Orden und dergleichen diente es in ähnlicher Form wie Zweige des Lorbeerstrauches. Das Parteiabzeichen bzw. Parteisymbol der NSDAP hatte von 1920 bis 1945 einen Adler als Zeichen, der einen Eichenkranz in seinen Fängen hielt. Unerschütterlich ›wie die deutsche Eiche‹ und ähnliche Sprüche ließ die NS-Propaganda ab 1933 in Zeitungen veröffentlichen und über Lautsprecher verkünden. Da griff dann auch der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler zum Spaten und pflanzte Eichen. [...] Im deutschen Volk wurde Hitler nach seiner Ernennung zum Reichskanzler fast schlagartig mit der deutschen Eiche gleichgesetzt. Denn für ihn pflanzten fast alle Städte und Dörfer, Stadt- und Ortsteile ihre ›Hitler-Eichen‹.«

• Wolf Stegemann, www.rothenburg-unterm-hakenkreuz.de

»1933 wurde mit einer offiziellen Zeremonie eine Adolf-Hitler-Eiche auf dem Dorfplatz gepflanzt (s. Foto). Auf dem Foto sieht man Heinrich Behnke, [...] sowie Hartwig Gäde. Herbert Hansen, mit weißen Kniestrümpfen, musste damals ein Gedicht aufsagen. Lehrer Kühl hielt eine Rede.

Am 8. Mai 1945, am Tag der deutschen Kapitulation, wurde die Eiche von Ernst Meier mit den Worten umgehauen: ›Du Aas kümmst af!«

Hartwig Gäde erzählt dazu: ›As ik ut de Gefangenschaft, ut den Krieg kam, da käm de ole Meier to mi hin un seggt: ›Soll ik di mal wiesen, wo diene Adolf Hitler Eiche is? Denn komm mal mit!‹. Da ist er dann mit mir in seinen Garten gegangen und zeigte auf einen Zaunpfahl. Die Eiche hatte er abgesägt und einen Zaunpfahl daraus zurechtgeschnitten. Der alte Meier war der SPD treu geblieben.«

• Diese schöne Geschichte steht in der »Chronik der Landgemeinde Rethwisch« von Doris Moßner und Inga Rogga aus dem Jahr 2001.

NDR-Zeitreise: Die Geschichte der »Hitlereichen«

Schleswig-Holstein Magazin vom 14. April 2023

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1974-160-13A / CC-BY-SA 3.0

Eichenlaub als höchste Zier: SS-Obergruppenführer und General der Waffen SS Theodor Eicke im Jahr 1942.

Bei der Olympiade 1936 in Berlin erhielten die 129 Sieger neben einer Goldmedaille einen Topf mit einer Eiche. Das Organisationskomitee deklarierte sie im amtlichen Bericht als »schönes Sinnbild deutschen Wesens, deutscher Kraft, deutscher Stärke und deutscher Gastfreundschaft«.

»Die Olympia-Eichen«, Bericht auf spiegel.de 2014

»Eichenlaub« war ab 1999 ein rechtsextremes Liedermacher-Duo aus dem Umfeld des Thüringer Heimatschutzes

...................................................................................................

Der Adler

Der Adler auf dem Findling in Trittau ist detailreich gearbeitet. Mit großen Schwingen, starrem Blick und geöffnetem Schnabel krallt er sich an den Findling. Das ist kein gemütliches Ausruhen, angespannt wartet er auf seinen Einsatz, der unmittelbar bevorzustehen scheint.

Foto: St. Silligmann

Foto: St. Silligmann

»Der Adler ist als ›der mächtigste König im Luftrevier‹ (Anfang des ›Seeräuberlied‹, das zum Marschliederkanon der Wehrmacht gehörte), der König der Lüfte und wehrhafter Beschützer seines Horstes.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, S. 137

»Als Hoheitszeichen des Deutschen Reiches und als Symbol für deutsche Macht und Stärke galt der Seeadler. Der Raubvogel konnte nach 1871 wachsam nach Westen spähen, oft aufreizend mit den Flügeln schlagen und/oder den geöffneten Schnabel drohend dem französischen Feind entgegenstrecken. [...]

Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Versailler Vertrages stieß die ›Deutsche Tageszeitung‹ vom 26. Juni 1919 den Stoßseufzer aus, es möge ›vielleicht doch in nicht so ferner Zeit [...] – der Tag komm[en], an welchem das Deutsche Volk sich aus seinem tiefen Fall wieder erheben kann und der deutsche Adler von neuem den Flug zur Sonne unternimmt.‹ Dieser sehnsüchtige Wunsch wurde in die Gedenkwelt hineingetragen – Hamburg-Gross Borstel, Oktober 1922: ›Mit kräftigen Krallen steht er trotzig und lauernd auf seinem eisernen Grund, den scharfen Blick nach Westen gerichtet‹; Wasserkuppe/Rhön, 1923, Weiherede des Oberstleutnants a.D. Walter von Eberhardt: ›Und eigene Kraft wird es sein, die alle Fesseln, die Schmach und Schande, die Not und Elend uns angelegt haben, wieder sprengen wird. Nach Westen blickt der Adler. Er weist uns den Weg, den wir gehen müssen.‹ Auch dort die Kranzschleife des ›Bundes der Jagdflieger‹ am Tag der Einweihung: ›Adler, Du, halte die Wacht! Um uns ist Schande und Nacht. / Siehe, dort hinter dem Rhein / Schlummert der Brüder Gebein / Bis einst der Morgen erwacht. Adler, Du, halte die Wacht!‹.«

• Loretana de Libero, Rache und Triumph, Krieg Gefühle und Gedenken in der Moderne, De Gruyter Oldenbourg, S.95f

Oberst a.D. Roethe beschrieb den steinernen Adler in der Festrede vor der Enthüllung des Denkmals in Waren an der Müritz am 26. Juni 1932 folgendermaßen:

»Der Adler des Steins, der nun sogleich vor Ihren Augen erscheinen wird, er ist das Bild des Adlers der Deutschen, das Sinnbild von Deutschlands Macht und Herrlichkeit. Noch verkrampft sich die rechte Klaue auf dem am Boden liegenden Stahlhelm, dem Zeichen der deutschen Wehrhaftigkeit. Aber schon sieht er in der Ferne das Morgenrot des kommenden Tages, schon regt er die Flügel.

So gebe der allmächtige Lenker der Geschicke der Völker, der uns diese Prüfungszeit auferlegt hat, daß gar bald der Adler des Deutschen Volkes die mächtigen Schwingen breite zum stolzen kühnen Fluge der Sonne entgegen in die ferne glückhafte Zukunft unseres Volkes. Und daß wir bald die Gelegenheit finden, das stolze Lied in die Lüfte zu jubeln, das der Dichterherold unserer Väter ihnen mitgab in die Kämpfe und Märsche nach Paris, wo sie sich die Kaiserkrone und das einige mächtige Reich holten – das Lied:

Flieg, Adler, flieg! Wir folgen nach

Ein Einig Volk in Waffen.

Wir folgen nach, ob tausendfach

Des Todes Pforten klaffen.

Und fallen wir: Flieg, Adler, flieg!

Aus unserm Blute wächst der Sieg.

V o r w ä r t s ! «

Sieben Jahre später flog er dann wieder, der Adler: der 2. Weltkrieg begann mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in Polen.

...................................................................................................

»wir sind die Herren der Welt«

Der mächtigste König im Luftrevier

Ist des Sturmes gewaltiger Aar.

Die Vöglein erzittern, vernehmen sie nur

Sein rauschendes Flügelpaar.

Wenn der Löwe in der Wüste brüllt,

Dann erzittert das tierische Heer.

Ja, wir sind die Herren der Welt

Die Könige auf dem Meer.

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

Zeigt sich ein Schiff auf dem Ozean,

So jubeln wir freudig und wild;

Unser stolzes Schiff schießt dem Pfeile gleich

Durch das brausende Wogengefild.

Der Kaufmann erzittert vor Angst und vor Weh,

Den Matrosen entsinket der Mut,

Und da steigt am schwankenden Mast

Unsre Flagge, so rot wie das Blut.

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

Wir stürzen uns auf das feindliche Schiff

Wie ein losgeschossener Pfeil.

Die Kanone donnert, die Muskete kracht,

Laut rasselt das Enterbeil,

Und die feindliche Flagge, schon sinkt sie herab.

Da ertönt unser Siegesgeschrei:

Hoch lebe das brausende Meer,

Hoch lebe die Seeräuberei!

Tirallala, tirallala

Tirallala, tirallala

hoi! hoi!

SA-Version (ca. 1930)

Der mächtigste König von Groß-Berlin

das ist der Isidor Weiß

Doch Dr. Goebbels der Oberbandit

der macht ihm die Hölle schon heiß

Seine eigene Schupo die nimmt ihn sich vor

man hört es bis zum Brandenburger Tor

Er nennt sich Dr. Bernhard Weiß doch bleibt er der Isidor

»Der mächtigste König im Luftrevier«, auch bekannt als Piratenlied, ist ein seit 1915 belegtes Volkslied, das im 1. Weltkrieg als eine Art inoffizielle Hymne der deutschen U-Bootfahrer zu besonderer Popularität kam. Wegen Formulierungen, die während der NS-Diktatur hinzugefügt wurden, wird das Singen des Liedes durch Bundeswehrsoldaten kontrovers beurteilt.

Während der NS-Diktatur wurde das Lied vom Regime gefördert und umgeschrieben. So wurden aus den »Fürsten der Welt« in der NS-Version die »Herren der Welt«. Auch wurde das Lied textlich von der SA so umgedichtet dass es ein Spottlied auf den damaligen jüdischen Polizeivizepräsidenten von Berlin Bernhard Weiß wurde. Nach dem 2. Weltkrieg ist »Der mächtigste König im Luftrevier« unter anderem im Liedgut der Pfadfinderbewegung belegt und in dem Liederbuch »Die Mundorgel« enthalten.

»Der mächtigste König im Luftrevier« wurde nach dem 2. Weltkrieg auch ins Liedgut der Bundeswehr übernommen. So findet es sich 1983 im Liederbuch der Fallschirmjäger und 1991 im offiziellen Liederbuch der Bundeswehr »Kameraden singt!« Nachdem der ARD-Kulturreport am 25. November 2001 einen Beitrag über die Geschichte des Schlagers Lili Marleen und das Liedgut der Bundeswehr ausstrahlte, wurde auch der Text des Piratenliedes kontrovers diskutiert. Für Kritik sorgte vor allem, dass die Bundeswehr nicht die ursprüngliche Version, sondern die Version mit dem während der NS-Diktatur umgeschriebenen Text übernommen hatte.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 8.3.2021

Das erste Liederbuch der Bundeswehr erschien 1958. Getreu dem Adenauerschen Appell »Vergesst mir die Musike nicht, das ist eine wichtige Sache für die Soldaten!« Ab Juni 2017 wurde das Liederbuch der Bundeswehr »Kameraden singt!« von 1991 dann auf Geheiß der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen überarbeitet.

»Als es im 2. Weltkrieg gegen England ging, sang die Wehrmacht ›Der mächtigste König im Luftrevier‹. Darin heißt eine Zeile: "Ja, wir sind die Herren der Welt". Und auch heute wird das Lied mit dieser Zeile noch so gesungen. [Der Musikwissenschaftler Eberhard] Frommann fürchtet, dass sich die Bundeswehr bei einem eventuellen Auslandseinsatz mit solch einem Lied unbeliebt machen könnte.

›Die Soldaten, die da jetzt nach Afghanistan gehen oder auch im Kosovo stationiert sind, sollten sich hüten, diese Lieder, die diesen Aggressionsgeist der Wehrmacht noch in sich tragen, so wie ›Ja, wir sind die Herren der Welt‹, noch zu singen.«

Mehr auf www.ag-friedensforschung.de

Auch Volksbarde Heino hat den mächtigsten König im Luftrevier vertont, beim »Tirallala, tirallala« läßt er sich von einem fröhlichen Mädelchor begleiten:

YouTube, Heino: Der mächtigste König ...

...................................................................................................

Die »Ehrentafeln« in der Martin-Luther-Kirche

Zwei große je dreiteilige Tafeln benennen die 180 toten Soldaten des 1. Weltkriegs im Kirchspiel Trittau.

Die Tafel im Nordschiff trägt auf der mittleren Tafel den Sinnspruch:

Im Weltkrieg

1914 / 18

fanden in treuer Pflichterfüllung

den Heldentod fürs Vaterland

»Man erklärte den Kampf als göttlich, verklärte ihn und machte somit ihren tausendfachen Tod zu einem Zeichen für die Treue zu Gott und zum Vaterland. Das sogenannte christliche Abendland, seine Nationen, gingen vor 104 Jahren mit diesem Vers im Gepäckganz unchristlich aufeinander los.«

• Aus der Predigt von Pfarrerin Juliane Rumpel am 18. November 2018

»Jede Glorifizierung eines Menschen, der im Krieg getötet worden ist, bedeutet drei Tote im nächsten Krieg.«

• Kurt Tucholsky

Foto: A. Bergemann

Foto: A. Bergemann

Hier zeigen wir die Tafel im Südschiff der Kirche. Asmus Bergemann berichtet: »Pastor Sommerfeldt ließ ab Kriegsbeginn tagesaktuell Namensstreifen aus Pappe an Holzbretter pinnen, die er an der Wand angebracht hatte. Nach Kriegsende wurde dieses Datenmaterial auf Tafeln in gotisierender Gestaltung gebracht. Dafür verwendete Pastor Sommerfeldt auch Reste

des abgeräumten Altars von 1880, z.B. die Bekrönung.«

Über der mittleren Tafel erhebt sich neben allerlei Dekor mit christlichen Kreuzen ein Kruzifix. Es soll eine Beziehung zwischen dem Soldatentod im Krieg und dem Erlösertod Jesu herstellen. Der Kreuzestod Christi, als Opfer für die Menschheit, wird dem Kriegstod der Soldaten gleichgesetzt, die sich ebenso opferten und deren Tod so gerechtfertigt wird. Christliche Analogien sollen dem Soldatentod eine religiöse Weihe geben und ihn verklären.

Auf dem Detailfoto können wir erkennen, dass die Soldaten alle mit ihrem militärischen Rang genannt werden, es folgen Vor- und Familiennamen, das Todesdatum, Todesort und gegebenenfalls die erworbene Auszeichnung. Unter den genannten Soldaten haben 32 Soldaten das Eiserne Kreuz II erhalten, fünf das Eiserne Kreuz I und II: Untoffz. (Unteroffizier) Harders, Komp.Führ. (Kompanieführer) Herkt, Vzfeldw. (Vizefeldwebel) Möller, San.Vzf. (Sanitäts-Vizefeldwebel) Prahl und Lt. u. Adj. (Leutnant und Adjudant) Röhlk.

Die Namen sind nach den Heimatorten der Soldaten im Kirchspiel Trittau geordnet: Trittau, Lütjensee, Rausdorf, Grossensee, Grönwohld, Köthel, Witzhave, Hohenfelde, Grande und Hamfelde. Innerhalb der Orte werden die Namen nach dem Sterbedatum der Soldaten aufgezählt.

Kritik an den Tafeln in der Kirche wurde immer wieder geübt, alternative Plätze jedoch nicht gefunden, und auch immer wieder darauf verwiesen, dass es noch betroffene Familien im Kirchspiel gibt.

...................................................................................................

»Lerne vom Militär!«

180 Soldaten im Kirchspiel Trittau sind im 1. Weltkrieg zu Tode gekommen. Auf den »Ehrentafeln« werden sie alle mit ihrem militärischen Rang genannt.

Musk., Ldst., Arms., Gefr. und Torp.Matr. – die Dienstgradbezeichnungen der Soldaten und ihre Abkürzungen sind uns heute fremd, damals kannte sie jedes Kind. Im Kaiserreich blühte der Militarismus: so schneidig wie die preußischen Soldaten sollte die gesamte Gesellschaft sein: vom Greis bis zum Knirps. Unbedingter Gehorsam war das Ziel.

»Bereits die Kinder wuchsen in einer militarisierten Umgebung auf. Kriegsspiele waren äußerst beliebt. In kaum einem Kinderzimmer fehlte ein Satz Bleisoldaten, ebenso gehörte der Matrosenanzug zur Grundausstattung. Zu Weihnachten sangen die Kleinen: ›Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahn’ und Säbel und noch mehr, ja ein ganzes Kriegerheer möcht ich gerne haben.‹ In der Schule setzte sich die Einübung militärischer Denk- und Verhaltensmuster fort. Vielerorts glich das Schulleben einem zackigen Paukbetrieb, der wenig Raum ließ für Spontanität und Kreativität. [...]

›Lerne vom Militär!‹ – so lautete das Mantra der pädagogischen Fachliteratur. Das Aufstehen der Schüler beim Eintreten des Lehrers ins Klassenzimmer habe ›mit einem einzigen Ruck zu geschehen‹ und müsse ›klappen wie ein Bataillonstritt bei der Parade‹, hieß es in einem Lexikon der Pädagogik. Im ›Gänsemarsch mit regelrechtem Soldatenschritt‹ müssten die Schüler in den Pausen das Klassenzimmer verlassen und ›zwei und zwei im Schulhof ordnungsgemäß auf und ab marschieren‹.«

• Volker Ullrich, ZEITGeschichte 4/2018, S. 45

... und noch eine revanchistische Postkarte »Deutsche Jugend« nach dem 1. Weltkrieg:

Heil Dir Deutschland, deine Zukunft

Schimmert vor dir hell und klar

Denn der Heldensinn der Väter

Schlummert in der Jugend Schaar.

Aber auch 1956 billigt ein Leser der Frankfurter Illustrierten dem Militär, damals der gerade neu gegründeten Bundeswehr, in einem Leserbrief erzieherische Expertise zu:

...................................................................................................

Das Epitaph zum Krieg 70/71 in der Martin-Luther-Kirche

Darauf wird der sechs toten Soldaten aus dem Kirchspiel im Deutsch-Französischen Krieg gedacht. Wie schon im Kapitel »Das Eiserne Kreuz« geschrieben, hatte der preußische König Friedrich Wilhelm III. in seiner Stiftungsurkunde 1813 jedem Soldaten für den eventuellen Kriegstod ein Denkmal versprochen, das heißt, die Erwähnung auf einem Denkmal. Zumeist wurde das damals als Tafel in einer Kirche realisiert: Zeugnis der engen Verbindung von Monarchie und Kirche.

Bekrönt wird das hölzerne Epitaph von einer Skulptur der Germania. Ihr Schild trägt den preußischen Adler.

Die Germania ist in diesen Jahrzehnten der Erbfeindschaft mit Frankreich ein immer wiederkehrendes Motiv. Auf den Denkmälern und z.B. auch auf unzähligen Postkarten:

Auf dieser wird Germania als Siegerin über Marianne, der Symbolfigur für Frankreich, dargestellt. Germania tritt die französische Fahne mit Füßen. Folgender Spruch wird unter dieser Szene abgedruckt:

Frisch auf für deutsche Ehre, du tapferes Geschlecht!

Der beste Schild der Heere heißt Vaterland u. Recht.

Direkt unter dem Podest der Germania in der Trittauer Kirche steht im hellen Rund eines ehrenden Eichenkranzes die Widmung. Sie lautet:

Aus

diesem Kirchspiel

starben für König

und Vaterland.

Die enge Verbindung von evangelischer Kirche und Staat ist auch in diesem Spruch wieder zu erkennen. Die preußischen Könige hatten zu der Zeit das »landesherrliche Kirchenregiment« inne, d.h. sie fungierten als oberste Bischöfe der protestantischen Landeskirche. Erst 1919 wurde die Trennung von Staat und Kirche vollzogen, nachdem die »gottgewollte Obrigkeit« im November 1918 durch die Revolution ins Exil getrieben und der Bund von »Thron und Altar« damit beendet worden war.

Am 8. Februar 2019 hielt Prof. Dr. Hartmut Lehmann in der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi den Vortrag: »Kirche ohne Obrigkeit. 100 Jahre Trennung von Staat und Kirche und die Folgen für die Evangelische Kirche«.

Vortrag als PDF-Download

Zurück zum Epitaph: Die große Namenstafel zum Krieg 70/71 wird von zwei schwarzen Säulen eingerahmt, sie sind als Zeichen für den siegreichen Kampf mit Lorbeergirlanden umwunden.

Über der Namensliste sehen wir ein Eisernes Kreuz am Ordensband, das allen sechs Soldaten zugedacht ist. Die Soldaten werden mit Vor- und Familiennamen, Heimatort, Todestag und Todesort beschrieben. Ein Soldat ist schon am 22. Juli 1870 – drei Tage nach Kriegsbeginn – »im Dienst verunglückt«.

Das Epitaph verjüngt sich nach unten mit einem Akanthus-Motiv.

...................................................................................................

Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71

Mit den Deutschen Einigungskriegen setzte Preußen die Idee des deutschen Nationalstaates im Sinn der kleindeutschen Lösung durch. Nach den Siegen im Deutsch-Dänischen Krieg, 1864, dem Deutschen Krieg gegen Österreich, 1866 und dem Deutsch-Französischen Krieg, 1870/71 entstand das preußisch dominierte Deutsche Kaiserreich.

Der Deutsch-Französische Krieg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits.

Auslöser war der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die Frage der spanischen Thronkandidatur eines Hohenzollernprinzen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ließ die Emser Depesche, mit der er darüber informiert worden war, dass König Wilhelm I. die französischen Forderungen abgelehnt hatte, in provokant verkürzter Form veröffentlichen. Dies erregte auf beiden Seiten nationalistische Empörung und veranlasste den französischen Kaiser Napoléon III. am 19. Juli 1870 zur Kriegserklärung an Preußen.

Von den großen Schlachten gingen im gesamten Kriegsverlauf alle für Frankreich verloren oder endeten im Patt. Im Februar 1871 fand sich die französische Regierung, nach dem Fall von Paris, zum Vorfrieden von Versailles bereit.

Noch während Paris von deutschen Truppen belagert wurde, proklamierten die deutschen Fürsten und Vertreter der Freien Städte am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses den preußischen König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser, eine Demütigung für die Franzosen. Hohe Reparationszahlungen und vor allem der Verlust Elsaß-Lothringens erzeugte einen dauerhaften, gegen Deutschland gerichteten Revanchismus. In Deutschland wiederum verfestigte sich die Vorstellung von der so genannten Erbfeindschaft gegenüber Frankreich.

• Wandgemälde von Anton von Werner für die Ruhmeshalle Berlin: Die Kaiserproklamation in Versailles. Nicht zu übersehen: Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck, der mit seiner aggressiven und heimtückischen Politik die Proklamation eines deutschen Kaisers möglich gemacht hatte.

»Die Deutung der Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im Versailler Spiegelsaal als Demütigung Frankreichs gehörte ebenso zum erinnerungspolitischen Konzept des im Kaiserreich vereinten Deutschland wie die alljährliche Zeremonie des Sedantages, an dem der entscheidende Sieg vom 2. September 1870 gefeiert wurde. Doch jede Demütigung zieht die nächste nach sich, und so muss es kaum verwundern, dass Frankreich im Sommer 1919 nach Beendigung des Ersten Weltkrieges seinen Sieg über Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles auskostete. Es gehört sicherlich zu den grössten Verdiensten Charles de Gaulles, dass er nach 1945 kein «drittes Versailles» folgen liess, sondern mit dem Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 die Kette gegenseitiger Demütigungen durchbrach.«

• Der Historiker Clemens Klünemann in Neue Zürcher Zeitung, 9.1.21

Mehr auf www.bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung

...................................................................................................

<<< schließen

Foto: Helmsmuseum

Foto: Helmsmuseum