I N H A L T

• Das Denkmal

• »Deutsch sein heisst treu sein«

• Der Treueeid der Soldaten

• Der Wahlspruch der Waffen-SS

• »Im heilgen Kampfe«

• Die deutsche Eiche

• Das Eiserne Kreuz

• Findlinge

• »Lerne vom Militär«

• Der dreieckige Gedenkplatz

• Die Tafel an der Friedhofskapelle

...................................................................................................

Aktuell:

Mitte November 2022 informierte uns der Gemeindearchivar Andreas Fischer-Happel über seine Initiative zu den Gedenkplätzen in Nahe. Aus dem Konzept:

»Gedenkplätze sind Orte der Erinnerung. Zum Erinnern gehört zu erkennen, in welchem Zusammenhang die Denkmale errichtet wurden, ihre aktuelle Bedeutung in Beziehung zu unseren freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu setzen und einen Lernprozess zu gestalten. [...] Die Gedenkorte sind trotz Inschriften nicht selbsterklärend und bedürfen der Kommentierung, um im öffentlichen Bewusstsein als wichtige Kulturdenkmäler der Gemeinde wieder stärker wahrgenommen zu werden.

Bei den Gedenkplätzen handelt es sich um:

• den Gedenkplatz zur Erinnerung an die Toten des 1. und 2. Weltkrieges gegenüber dem Dörpshus ›to de Nah‹

• den Gedenkplatz an der Kreuzung Wakendorfer Straße/Dorfstraße

• die Gedenktafel an der Friedhofskapelle [...]

Insbesondere die Inschrift ›Deutsch sein heißt treu sein‹ bietet unter der heutigen Gestaltung Platz für rechtsextremes Gedankengut. Dem soll durch die Neukonzeption entgegengewirkt werden. [...]

Für alle drei Gedenkplätze besteht der Bedarf nach einheitlich gestalteten Informationstafeln. Die Informationen sollten im Rahmen politischer Bildung in Handreichungen insbesondere für junge Menschen aufbereitet und zusammengefasst werden. Wünschenswert wäre hierzu ein Beteiligungsprozess unter Einbeziehung der Schule sowie der Kirchengemeinde.«

Vorstellung des Projekts in der Gemeindeversammlung am 18.8.22

Konzeptentwurf

...................................................................................................

Nahe, Kreis Segeberg

Gegenüber vom »Dörpshus to de Nah«

Die annähernd kreisförmige Anlage umspannt eine Ecke der Kreuzung in der Dorfmitte, eine der Straßen heißt »Am Gedenkplatz«. Man erreicht die höhergelegte Fläche über eine dreistufige Steintreppe. Hier wird an die toten Soldaten beider Weltkriege aus Nahe erinnert. Der Gedenkplatz wurde 1923 vom Kyffhäuser-Bund initiiert und errichtet.

Vor der stützenden Bruchsteinmauer ist ein Rastplatz mit Tisch und Bank aufgebaut. Die Anlage ist dicht eingerahmt von hohen Buchen. An der Kante zur Kreuzung stehen zwei Eichen, von denen eine nur noch als Stumpf vorhanden ist.

Ringsherum führt ein Sandweg. Der Hauptstein und die flankierenden Namenssteine stehen dahinter am Rand des hinteren Halbkreises. Der Weg umschließt eine Rasenfläche mit kleinem runden Beet in der Mitte.

Das zentrale Denkmal ist ein klotziges Monument, annähernd vier Meter hoch. Ein zweistufiger Bruchsteinsockel trägt einen genau eingepassten gespaltenen Findling.

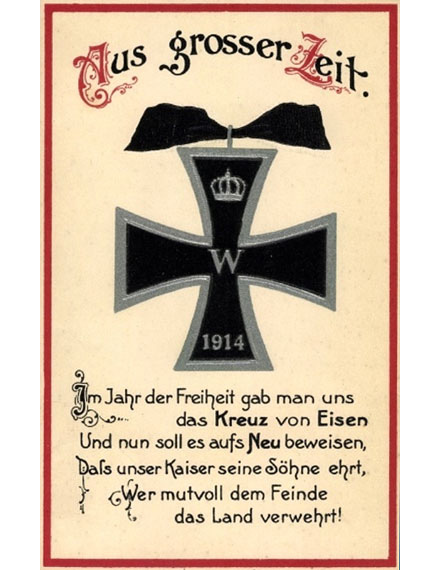

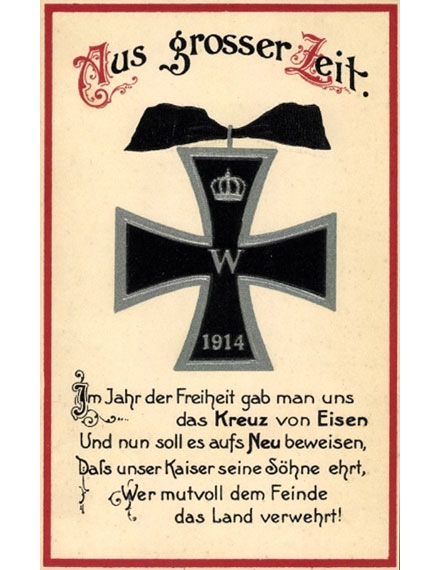

Oben auf der Fläche sehen wir ein Eisernes Kreuz in einer tiefergelegten, quadratischen Fläche mit eingemeißelter Krone, »W« und Jahreszahl 1914. Es ist eine Darstellung der dritten Ordensstiftung durch Wilhelm II., der in seiner Eigenschaft als preußischer König die Stiftung seiner beiden Vorgänger am 8. August 1914 erneuert hat und das Eiserne Kreuz durch seine breit angelegte Verleihungspraxis zu dem deutschen Orden machte. Auf Kriegerdenkmälern wird das Eiserne Kreuz den toten Soldaten posthum und kollektiv von den Denkmalsstiftern verliehen, egal, wie sich der Einzelne tatsächlich verhalten hat.

Die Denkmalsanlage ist nach dem Ende des 1. Weltkriegs errichtet worden. Rechts und links vom Eisernen Kreuz sind die Zahlen der Kriegsjahre zu lesen. Zwischen diesen Zahlen und der Inschrift sind nach dem 2. Weltkrieg dessen Jahreszahlen, etwas beengt, hinzugefügt worden. Die nachfolgende Inschrift ist also auch nach dem 2. Weltkrieg in Nahe gewünscht und akzeptiert worden. Die Inschrift lautet:

Deutsch sein

heisst treu sein.

Ein beliebte Aufforderung der Nationalsozialisten, besonders an die Jugend, dann meist verstärkt durch ein Ausrufezeichen!

Ein kleinerer, eingemauerter Stein darunter trägt den Sinnspruch:

Und wer den Tod

im heilgen Kampfe fand

ruht auch in fremder Erde

im Vaterland.

Vor dem Stein bildet der Sockelabsatz ein kleines Podest, das bis heute für die Ablage von Blumen benutzt wird, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Die Namenssteine von unterschiedlicher Größe und Form sind zwischen Weg und Baumrund aufgereiht. Auf ihnen werden die Dienstgrade, Vor- und Nachnamen, Regimentszugehörigkeit, Geburts- und Todestag und Todesort genannt.

Die Steine mussten teilweise aufwendig abgestützt werden und die wachsenden Baumstämme und Wurzeln kommen den Steinen langsam aber sicher näher. Im Gegensatz zum massiven Denkmal sieht man für die Namenssteine durchaus eine fragile Zukunft voraus. Auf dem Foto oben sind Männer mit gleichem Nachnamen, wohl Brüderpaare, auf einem Stein zusammengeführt. Davon gibt es viele in Nahe, was für ein Grauen für die Familien! Drei Brüderpaare und ...

... zwei Steine für »Gebrüder«. Die Familien Sahlmann und Griese haben jeweils in drei Kriegsjahren drei Söhne verloren!

Das Denkmal steht in der Mitte der Namenssteine.

Die Namenssteine dieses Brüderpaares sind mit Zement vereint worden.

Insgesamt sind es 25 Steine, zwölf rechts, dreizehn links vom zentralen Denkmal.

Zum Ende der Reihe werden die Steine merklich kleiner.

Das trutzige Denkmal von hinten, die Baumwurzeln werden es wohl nicht anheben können.

Die Sicht auf den Eckplatz mit der abgerundeten Bruchsteinmauer wird beherrscht von der mächtigen über dreihundertjährigen Eiche, die unter Naturschutz steht.

»Beim Gedenkplatz« heißt die Straße.

...................................................................................................

»Deutsch sein heisst treu sein«

Das ist ein Motto aus der rigiden Untertanenerziehung der wilhelminischen Kaiserzeit. In Kriegszeiten verstärkte sich seine Bedeutung.

Die Nationalsozialisten haben die Treue dann zu einem feststehenden Merkmal deutscher Identität erkoren. Mit der Indoktrination der Jugend fing es an:

Für die weibliche Jugend beim Bund Deutscher Mädels genauso wie ...

... für die Jungs der Hitlerjugend. Die sollten allerdings auch stark sein!

»Das ›Vaterland‹ forderte bedingungslose Treue und ließ keine Frage nach der Rechtmäßigkeit des Krieges, der Befehlshaber und der Befehle zu. Die absolute Treue wiegt die Schmach der Niederlage auf – man ist wenigstens treu geblieben, dem Eid, dem Vaterland, einer Idee, sich selbst – wem oder was auch immer.«

• Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildesheim, Gerstenberg 2006, S.54

»Treue« war innerhalb der Nazi-Ideologie ein widerspruchsloser Gehorsam. Durch die Gleichsetzung der Begriffe »Treue« und »Ehre« wurde ein Treuebruch zu einem Ehrverlust. Der Begriff »Ehre« verlor dadurch seinen traditionellen moralischen Inhalt. Denn die Ehre eines Soldaten etwa, der sich aus Ehrgefühl weigern könnte, an einem Kriegsverbrechen teilzunehmen, spielte im Ehrbegriff keine Rolle mehr. Es zählte allein der blinde Gehorsam.

Die Projektion auf den Führer hin war notwendig, um den bedingungslosen Gehorsam auch bei verbrecherischen Befehlen zu erreichen. Dies konnte man nicht durch ein Gesetz erzwingen. Es bedurfte der Freiwilligkeit des Soldaten, die durch Umdeutung traditioneller Ideale erreicht wurde.

• nach Wikipedia, abgerufen am 16.2.2014

Auf Websites mit Nazi-Devotionalien von und für Rechtsextremisten findet man ein reiches Angebot von Gegenständen mit diesem Spruch: T-Shirts, Poster etc.

...................................................................................................

Der Treueeid der Soldaten

Hartmut Häger hat die Formeln des Fahneneids von 1914 bis heute zusammengestellt:

»Preußische Armee

›Ich (Vor- und Zuname) schwöre zu Gott dem Allwissenden und Allmächtigen einen leiblichen Eid, daß ich seiner Majestät dem König der Preußen Wilhelm II., meinem allergnädigsten Landesherren, in allen und jeden Vorfällen, zu Land und zu Wasser, in Kriegs- und Friedenszeiten und an welchen Orten es immer sei, getreu und redlich dienen, Allerhöchstdero Nutzen und Bestes befördern, Schaden und Nachteil aber abwenden, die mir vorgelesenen Kriegsartikel und die mir erteilten Vorschriften und Befehle genau befolgen und mich so betragen will, wie es einem rechtschaffenen, unverzagten, pflicht- und ehrliebenden Soldaten eignet und gebühret. So wahr mir Gott helfe durch Jesum Christum und sein heiliges Evangelium!‹

(Jüdische Soldaten: ›So wahr mir Gott helfe!‹)

Reichswehr

›Ich schwöre Treue der Reichsverfassung und gelobe, dass ich als tapferer Soldat das Deutsche Reich und seine gesetzmäßigen Einrichtungen jederzeit schützen, dem Reichspräsidenten und meinen Vorgesetzten Gehorsam leisten will‹ (bis 2. August 1934)

Wehrmacht

›Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen heiligen Reiches, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingt Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.‹ (ab 2. August 1934)

Bundeswehr

›Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.‹

Nationale Volksarmee

›Ich schwöre: Der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter-und-Bauern-Regierung gegen jeden Feind zu schützen.

Ich schwöre: An der Seite der Sowjetarmee und der Armeen der mit uns verbündeten sozialistischen Länder als Soldat der Nationalen Volksarmee jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen.

Ich schwöre: Ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer Soldat zu sein, den militärischen Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten, die Befehle mit aller Entschlossenheit zu erfüllen und die militärischen und staatlichen Geheimnisse immer streng zu wahren.

Ich schwöre: Die militärischen Kenntnisse gewissenhaft zu erwerben, die militärischen Vorschriften zu erfüllen und immer und überall die Ehre unserer Republik und ihrer Nationalen Volksarmee zu wahren.

Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen Fahneneid verletzen, so möge mich die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen.‹«

...................................................................................................

Der Wahlspruch der Waffen-SS

Traditionelle Tugendbegriffe wie »Ehre« und »Treue« oder auch »Kameradschaft«, »Gehorsam« usw. waren in der Sprache der SS-Ideologie reichlich enthalten. Jedoch hat die SS durch einen spezifisch nationalsozialistischen Gebrauch diesen Wörtern ihren eigenen Sinn verliehen. So war der Begriff »Treue« allein auf die Person Adolf Hitlers ausgerichtet. Dies drückte sich unter anderem im Eid der SS-Männer aus:

»Wir schwören Dir, Adolf Hitler (…) Treue und Tapferkeit. Wir geloben Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod« […]

Der Wahlspruch der Waffen-SS lautete »Unsere Ehre heißt Treue«. Dieser Spruch oder Abwandlungen davon sind in einigen Ländern strafbar, in Deutschland durch das Strafgesetzbuch, § 86a StGB, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

• nach Wikipedia, abgerufen am 16.2.2014

...................................................................................................

»Im heilgen Kampfe«

Und wer den Tod

im heilgen Kampfe fand

ruht auch in fremder Erde

im Vaterland.

Das ist der Schlussvers eines Marschliedes für freiwillige Scharfschützen aus dem Jahr 1813 von Albert Methfessel (1785 - 1869). Ein Hohn für die Millionen Toten, die in zwei von Deutschland angefachten Kriegen sterben mussten, wenn wir diesen Spruch heute an einem Denkmal lesen!

»Auch benutzt vom evangelischen Domprediger Erich Pfalzgraf 1915 in einem Artikel der Bremer Kriegsschau, der sich besonders an die Angehörigen von Gefallenen wendet und ihnen die richtige patriotische Haltung im Umgang mit der Tatsache beibringen will, dass sie auf ein Grab in der Heimat verzichten müssen.«

• Holger Böning und Michael Nagel, Erster Weltkrieg und Bremer Presse, S. 248

»Keine neue Gedenktafel relativiert den sträflichen Unfug von ›Ehre‹, ›Heldentod‹ und ›Vaterland‹, kein Schaukasten erläutert, dass ein ›heiliger Kampf‹ niemals der für Kolonien, Absatzmärkte, Macht, Einflusssphären oder Rohstoffe sein kann ... «

• Blog »kommunal« Aschaffenburg – Miltenberg

...................................................................................................

Die Deutsche Eiche

Die Eiche zählt schon lange als »deutscher« Baum. Ihr hartes Holz und das charakteristische, spät fallende Laub machten sie seit der Zeit der Germanen zum Symbol für Unsterblichkeit und Standhaftigkeit. In jüngerer Zeit, besonders seit der Romantik, gilt die Eiche zudem als Symbol der Treue.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 12. November 2019

Die gewaltige Eiche auf dem Denkmalsplatz in Nahe.

»Die Eiche beziehungsweise das Eichenlaub setzen im Denkmal einen deutsch-nationalen Akzent. Die Eiche galt seit dem 18. Jahrhundert als heldisch-deutsches Symbol und assoziiert als ›deutsche Eiche‹ darüber hinaus urwüchsige Stärke und mythologische Vergangenheit.«

• Reinhard Alings, Monument und Nation, Berlin 1996, S. 525

»Mit der Reichsgründung 1871 und dem Gefühl nationaler Einheit zog das Eichenlaub in die deutsche Symbolsprache ein. Auf deutschen Ehrenmalen, Kränzen, Hoheitszeichen, Orden und dergleichen diente es in ähnlicher Form wie Zweige des Lorbeerstrauches. Das Parteiabzeichen bzw. Parteisymbol der NSDAP hatte von 1920 bis 1945 einen Adler als Zeichen, der einen Eichenkranz in seinen Fängen hielt. Unerschütterlich ›wie die deutsche Eiche‹ und ähnliche Sprüche ließ die NS-Propaganda ab 1933 in Zeitungen veröffentlichen und über Lautsprecher verkünden. Da griff dann auch der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler zum Spaten und pflanzte Eichen. [...] Im deutschen Volk wurde Hitler nach seiner Ernennung zum Reichskanzler fast schlagartig mit der deutschen Eiche gleichgesetzt. Denn für ihn pflanzten fast alle Städte und Dörfer, Stadt- und Ortsteile ihre ›Hitler-Eichen‹.«

• Wolf Stegemann, www.rothenburg-unterm-hakenkreuz.de

Von einer zweiten Eiche ist nur noch ein riesiger Baumstumpf zurückgeblieben. Dadurch haben wir einen freien Blick auf die frühere Naher Volksschule, in der heute das Naher »Dörpshus« untergebracht ist.

Wenn man das Familienzentrum verläßt, fällt der Blick unwillkürlich auf die Gedenkstätte mit dem Spruch »Deutsch sein heisst treu sein«.

...................................................................................................

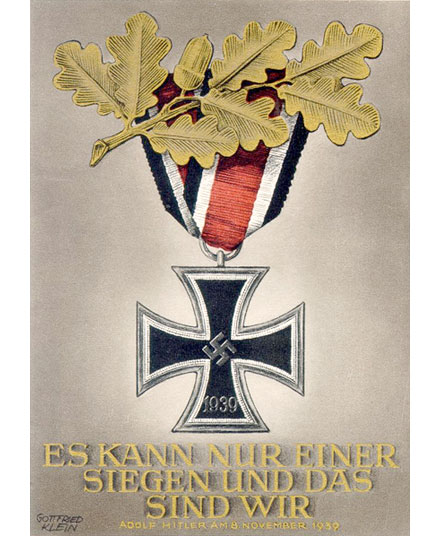

Das Eiserne Kreuz

Nach einer Skizze des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III wurde der berühmte Baumeister Karl Friedrich Schinkel am 13. März 1813 mit der Erstellung einer Reinzeichnung für das erste Eiserne Kreuz beauftragt.

Am 8. August 1914 hatte Wilhelm II dann in seiner Eigenschaft als preußischer König die Stiftung seiner beiden Vorgänger erneuert und machte das Eiserne Kreuz durch seine breit angelegte Verleihungspraxis zu einem quasi deutschen Orden.

• »Fake News« anno 1914: Das Deutsche Reich hatte gerade das neutrale Belgien überfallen, damit die Truppen sich auf dem schnellsten Weg zum Erzfeind Frankreich begeben konnten.

Mit der vierten Stiftung zu Beginn des 2. Weltkriegs durch Adolf Hitler wurde es am 1. September 1939 auch offiziell zu einer deutschen Auszeichnung. Hitler verzichtete auf seine Initialen als Führer und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, die auf ihn persönlich vereidigt war. Stattdessen wurde das Hakenkreuz, das Symbol des NS-Staates, in die Mitte des traditionsreichen Ordens eingefügt und von der Rückseite wurden das Monogramm König Friedrich Wilhelms III. und das Eichenlaub entfernt.

• Auch Hitler trug das Ehrenkreuz an der Brust

»Vor allem die nahe der Front operierenden Sonderkommandos, die sowohl Juden ermordeten als auch an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, wurden von den Armeegenerälen reichlich mit Eisernen Kreuzen bedacht. Um nur die größten Verbrecher unter ihnen zu nennen, sei auf Rudolf Lange verwiesen, der für den Mord an den Juden Lettlands verantwortlich war, und auf Friedrich Jeckeln, der Massaker um Massaker organisierte, in der Westukraine, in Kiew (Babij Jar) und in Riga. Beide bekamen schließlich das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse.«

Zitiert aus einem Artikel »Orden für Massenmord« von Dieter Pohl

DIE ZEIT, 5.6.2008

Als Kriegsauszeichnung oder Verdienstorden wird das Eiserne Kreuz seit 1945 nicht mehr verliehen. Aufgrund seiner identitätsstiftenden Tradition bestimmte am 1. Oktober 1956 Bundespräsident Theodor Heuss das Eiserne Kreuz zum Erkennungszeichen für die Luftfahrzeuge und Kampffahrzeuge der Bundeswehr. So stellt es in allen drei Teilstreitkräften das Hoheitszeichen dar (z. B. an gepanzerten Fahrzeugen und an Luftfahrzeugen). Die Truppenfahnen der Bundeswehr tragen in ihrer Spitze ein durch goldenes Eichenlaub umfasstes Eisernes Kreuz. Auch das Ehrenzeichen der Bundeswehr (Ehrenmedaille, Ehrenkreuz in Bronze, Silber oder Gold) trägt das Eiserne Kreuz als Symbol für Freiheitsliebe, Ritterlichkeit und Tapferkeit auf der Vorderseite. Ebenso wird es auf Briefen, Visitenkarten und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit als »Dachmarke« der Bundeswehr verwendet. Das Eiserne Kreuz als Symbol findet sich noch heute in verschiedenen Verbandsabzeichen der Bundeswehr.

• Nach Wikipedia, abgerufen am 7. 12. 2017

Das Eiserne Kreuz ist das am häufigsten gezeigte Symbol in der rechten Szene. Manchmal wird es dort auch als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet. Es wird in allen erdenklichen Formen angeboten, z.B. als Ohrstecker, Anhänger oder Gürtelschnalle.

... und ganz aktuell: Die Redaktion des Spiegel illustriert den Titel Nr.50 / 10.12.2022 zur Razzia bei »Reichsbürgern« und »Querdenkern«, denen vorgeworfen wird, einen Staatsstreich geplant zu haben, mit einem Eisernen Kreuz.

Am 26. November 2018 hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in ihrem Tagesbefehl ein Veteranenabzeichen eingeführt. Am 15. Juni 2019 sind die ersten Abzeichen ausgehändigt worden. Das Verteidigungsministerium erklärt dazu: »Das Veteranenabzeichen stellt die Werte in den Vordergrund, die alle Bundeswehrangehörigen verbinden: ›Gemeinschaft, Kameradschaft und Pflichterfüllung im treuen Dienst an der Gesellschaft‹.« Am 10. Januar 2020 meldet das ›Bundeswehrjournal‹, dass bisher rund 35.700 Anträge auf ein Veteranenabzeichen eingegangen sind.

Foto: Doc.Heintz/Wikimedia Commons

Überreicht wird das Abzeichen mit einem Dankesschreiben des Bundesamts für das Personalmanagement der Bundeswehr:

»... Dieser Dienst in der Bundeswehr verdient hohen Respekt und große Dankbarkeit, welche auch in der Gesellschaft spürbar und sichtbar werden soll. Das Veteranenabzeichen stellt die Werte in den Vordergrund, die uns alle verbinden: Kameradschaft und Pflichterfüllung im treuen Dienst an der Gesellschaft ...«

Ein anonymisiertes Anschreiben bei Wikipedia

...................................................................................................

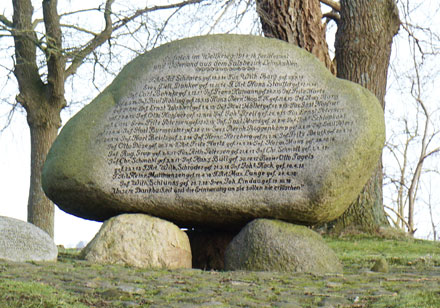

Findlinge

»Der Findling kann als ›Klassiker‹ unter den Denkmalsformen bezeichnet werden. Denkmalsfindlinge stehen meist unter einer Eiche auf einem größeren Platz. Die große Beliebtheit von Findlingsdenkmälern ist zunächst einmal in rein äußerlichen Faktoren begründet. Granitfindlinge standen in Norddeutschland allerorts zur Verfügung, die Eiszeit hatte sie aus Skandinavien mitgebracht. Das heißt, nach einem Findling musste nicht lange gesucht werden, der Transportaufwand war bei kleinen bis mittelgroßen Findlingen gering und meistens waren die Transportwege kurz. Zudem war es leicht möglich, die Findlinge mit nur wenig Bearbeitung in Denkmäler zu ›verwandeln‹: Bei den meisten Denkmälern wurde sich lediglich darauf beschränkt, die Vorderseite leicht zu glätten und eine Inschrift einzuhauen. Häufig umringte man den Findling mit kleineren Feldsteinen, die, real oder auch nur optisch, seinen Sockel bildeten. Alles in allem war die Errichtung eines Findlingsdenkmals finanziell gesehen eine sehr günstige Angelegenheit [...]

Neben den pragmatischen ›Vorzügen‹ bei der Entscheidung für ein Findlingsdenkmal gab es aber auch ideologische Gründe. Nach völkischer Lehre im 19. Jahrhundert wurden Findlinge als urgermanische Zeugnisse angesehen. Die so genannten ›Hünengräber‹ aus prähistorischer Zeit wurden als germanische ›Heldenhügel‹ gedeutet und ihnen wurde eine spezifische nationale Aura zugesprochen. Aus diesem Grund wurden sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den Stiftern als besonders geeignet angesehen, identitätsstiftend zu wirken: eine geeinte deutsche Nation, die sich auf ihre germanischen Wurzeln besinnt [...]

Auch in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg wurden [...] neue Findlingsdenkmäler errichtet. Sie folgten in ihrer Bedeutung weiterhin der germanischen Tradition und zeugten von der nationalistischen Haltung der Stifter, für die der deutsche Geist im ersten Weltkrieg unzerstörbar war.«

• Kerstin Klingel, Eichenkranz und Dornenkrone, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, S. 45-47, S. 65-66

»Germanisierende Motive finden sich in Gestalt zahlreicher Findlingsdenkmäler. In den Hünengräbern sah man ›Vorbilder für Erinnerungsmale, würdig der Größe des Opfers, das die Söhne unseres Volkes gebracht haben‹.

• Gerhard Schneider, »... nicht umsonst gefallen»?, Hannoversche Geschichtsblätter 1991, S. 203

»Gleich ihren Vorbildern und Ahnen, den Hünengräbern aus der Kultur der germanischen Steinzeit, sind diese gewaltigen Gebilde ein Sinnbild der Urkraft und der feierlich weltentrückten stillen Ehrung. Mehr vielleicht als Worte es tun können, reden diese massigen Urformen zu uns von Ruhe, Erhabenheit, Selbstbewußtsein und stahlharter Kraft. Ihre Unbehauenheit ist wie der Frontsoldat selbst, hart und grobknochig und doch riesengroß, urhaft. Jeder für sich und in sich ruhend, hart und grobknochig, drohend und machtvoll, ein einziger Trotz und Wille.«

• Karl von Seeger, Das Denkmal des Weltkriegs, Stuttgart 1930, S.28

...................................................................................................

»Lerne vom Militär«

Karl Wolgast: Drag. D.R. 17.

Emil Wrage: Musk. R.J.R. 84.

Hans Rehder: Gard. G.J.G. 8.

Hans Steenbock: Jäger R.J.B. 2.

Gustav Zietz: Wehrm. J.R. 85.

Das sind einige der Dienstgrade, die in Nahe auf den Namenssteinen stehen. Sie kommen uns heute wie böhmische Dörfer vor, früher kannte sie jedes Kind. Im Kaiserreich blühte der Militarismus: so schneidig wie die preußischen Soldaten sollte die gesamte Gesellschaft sein: vom Greis bis zum Knirps. Unbedingter Gehorsam war das Ziel.

Bereits die Kinder wuchsen in einer militarisierten Umgebung auf. Kriegsspiele waren äußerst beliebt. In kaum einem Kinderzimmer fehlte ein Satz Bleisoldaten, ebenso gehörte der Matrosenanzug zur Grundausstattung. Zu Weihnachten sangen die Kleinen: »Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahn’ und Säbel und noch mehr, ja ein ganzes Kriegerheer möcht ich gerne haben.« In der Schule setzte sich die Einübung militärischer Denk- und Verhaltensmuster fort. Vielerorts glich das Schulleben einem zackigen Paukbetrieb, der wenig Raum ließ für Spontanität und Kreativität. [...]

»Lerne vom Militär!« – so lautete das Mantra der pädagogischen Fachliteratur. Das Aufstehen der Schüler beim Eintreten des Lehrers ins Klassenzimmer habe »mit einem einzigen Ruck zu geschehen« und müsse »klappen wie ein Bataillonstritt bei der Parade«, hieß es in einem Lexikon der Pädagogik. Im »Gänsemarsch mit regelrechtem Soldatenschritt« müssten die Schüler in den Pausen das Klassenzimmer verlassen und »zwei und zwei im Schulhof ordnungsgemäß auf und ab marschieren«.

• Volker Ullrich, ZEITGeschichte 4/2018, S. 45

... und noch eine revanchistische Postkarte »Deutsche Jugend« nach dem 1. Weltkrieg:

Heil Dir Deutschland, deine Zukunft

Schimmert vor dir hell und klar

Denn der Heldensinn der Väter

Schlummert in der Jugend Schaar.

Aber auch 1956 billigt ein Leser der Frankfurter Illustrierten dem Militär, damals der gerade neu gegründeten Bundeswehr, in einem Leserbrief erzieherische Expertise zu:

...................................................................................................

Der dreieckige Gedenkplatz

Wir finden ihn an der Kreuzung Wankendorfer Straße / Dorfstraße, früher war hier die Viehtränke des Dorfes.

Eine niedrige Bruchsteinmauer umschließt den Platz, der wohl nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/1871 angelegt wurde. Auf dem Foto sehen wir ihn im heutigen Ambiente.

Drei in etwa gleich große Steine erinnern an Wegmarken der Deutschen Geschichte.

In der Spitze steht die Friedenseiche. Nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg forderte die Regierung im Deutschen Kaiserreich dazu auf, Friedenseichen zu pflanzen und zu pflegen, damit »dieses Sinnbild deutscher Kraft und deutscher Treue sich in aller Herrlichkeit entwickeln könne und künftigen Geschlechtern Gelegenheit geben würde, sich in seinem Schatten dankbar der Helden von 1870 und 1871 zu erinnern.«

In der Chronik von Meddewarde wird der Eintrag im Amtsblatt des Regierungs-Vizepräsidenten dazu so dokumentiert: »Den Herren Landräten gebe ich zur gefälligen Erwägung anheim, ob es sich nicht empfehlen möchte, in geeigneter Weise darauf hin zu wirken, dass (sofern die Boden- und klimatischen Verhältnisse es gestatten) zur Erinnerung an die gewaltigen Ereignisse des letzten Jahres, ähnlich wie das an vielen Orten nach Beendigung der Freiheitskriege und vor einigen Tagen in Bremen geschehen ist, in den verschiedenen Guts- und Gemeindebezirken unter angemessenen Feierlichkeiten, insbesondere unter Zuziehung der Schuljugend möglichst hochstämmige Friedenseichen gepflanzt werden.

Selbstverständlich muss es dann aber auch von den betreffenden Gemeinden als Ehrensache angesehen werden, diese Friedenseichen zu schützen und zu pflegen, damit dieses Sinnbild deutscher Kraft und deutscher Treue ...«, siehe oben!

Die Inschrift auf dem Stein hinter der Friedenseiche lautet:

FRIEDENS=EICHE

22.MAERZ 1871

Das Datum markiert das Ende des Deutsch-Französischen Kriegs zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits.

Auslöser war der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die Frage der spanischen Thronkandidatur eines Hohenzollernprinzen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ließ die Emser Depesche, mit der er darüber informiert worden war, dass König Wilhelm I. die französischen Forderungen abgelehnt hatte, in provokant verkürzter Form veröffentlichen. Dies erregte auf beiden Seiten nationalistische Empörung und veranlasste den französischen Kaiser Napoléon III. am 19. Juli 1870 zur Kriegserklärung an Preußen.

Von den großen Schlachten gingen im gesamten Kriegsverlauf alle für Frankreich verloren oder endeten im Patt. Im Februar 1871 fand sich die französische Regierung, nach dem Fall von Paris, zum Vorfrieden von Versailles bereit.

Noch während Paris von deutschen Truppen belagert wurde, proklamierten die deutschen Fürsten und Vertreter der Freien Städte am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses den preußischen König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser, eine Demütigung für die Franzosen. Hohe Reparationszahlungen und vor allem der Verlust Elsaß-Lothringens erzeugte einen dauerhaften, gegen Deutschland gerichteten Revanchismus. In Deutschland wiederum verfestigte sich die Vorstellung von der so genannten Erbfeindschaft gegenüber Frankreich.

Die Kaiserproklamation in Versailles, Wandgemälde von Anton von Werner für die Ruhmeshalle Berlin. 1944 wurde es nach einem Bombentreffer zerstört.

»Die Deutung der Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im Versailler Spiegelsaal als Demütigung Frankreichs gehörte ebenso zum erinnerungspolitischen Konzept des im Kaiserreich vereinten Deutschland wie die alljährliche Zeremonie des Sedantages, an dem der entscheidende Sieg vom 2. September 1870 gefeiert wurde. Doch jede Demütigung zieht die nächste nach sich, und so muss es kaum verwundern, dass Frankreich im Sommer 1919 nach Beendigung des Ersten Weltkrieges seinen Sieg über Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles auskostete. Es gehört sicherlich zu den grössten Verdiensten Charles de Gaulles, dass er nach 1945 kein «drittes Versailles» folgen liess, sondern mit dem Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 die Kette gegenseitiger Demütigungen durchbrach.«

• Der Historiker Clemens Klünemann in Neue Zürcher Zeitung, 9.1.21

Mehr auf www.bpb.de, Bundeszentrale für politische Bildung

Der nächste Stein beschäftigt sich mit:

Kaiser Wilhelm I.

22. März 1797-1887

Es wird an den 90. Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. erinnert, etwa ein Jahr später am 9. März 1888 starb er. Am 22. März 1897 feiert man dann überall im Deutschen Reich den fiktiven 100. Geburtstag Kaiser Wilhelms I., der aus diesem Anlass wegen seiner Verdienste zur Reichseinigung (siehe oben) von Kaiser Wilhelm II. zu »Kaiser Wilhelm der Große« erklärt wurde. Kaiser Wilhelm I. und sein Kanzler Bismarck haben ihr Jahrhundert geprägt. Um beide entstand nach ihrem Tod eine kultische Verehrung. Kaiser Wilhelm II. förderte die Vergötterung seines Großvaters, für den zu dessen 100. Geburtstag das riesige Nationaldenkmal in Berlin, etwa 350 Denkmäler in deutschen Städten und zahlreiche Gedenksteine eingeweiht wurden.

Am Ende des Gedenkplatzes steht die Naher Doppeleiche: »An die Schleswig-Holsteinische Erhebung von 1848 erinnern die so genannten Doppeleichen, die in vielen Dörfern anlässlich des 50. Jahrestages am 24. März 1898 unter besonderen Feierlichkeiten gepflanzt wurden. Sie galten den schleswig-holsteinisch Gesinnten als Sinnbild für Freiheit und Unabhängigkeit von Dänemark sowie für die Einheit von Schleswig und Holstein. Deshalb findet man diese Art von Gedenkbäumen auch nur im nördlichsten Bundesland. Das Privileg von Ripen von 1460 und das Schlagwort »Up ewig ungedeelt« diente dabei den Schleswig-Holsteinern als Grundlage ihres Anspruchs. Die Idee der Doppeleiche kam erstmalig auf dem schleswig-holsteinischen Sängerfest 1844 in Schleswig auf, als das Schleswig-Holstein-Lied erstmalig gesungen wurde; hier heißt es in der 7. Strophe: ›Teures Land, du Doppeleiche, unter einer Krone Dach, stehe fest und nimmer weiche, wie der Feind auch dräuen mag! Schleswig-Holstein, stammverwandt, wanke nicht, mein Vaterland!‹.

Anzeige des Gärtners Beck: »Zur Verherrlichung des Nationalgesanges«

Als Standort dieser Bäume wählte man besonders exponierte Plätze in der Dorfmitte oder in der Nähe von Schulen und Gaststätten. Es gab zwei Möglichkeiten, eine Doppeleiche zu schaffen: Entweder pflanzte man zwei Eichen in einem Pflanzloch so eng zusammen, dass aus einer Wurzel die Stämme wuchsen [wie in Nahe], oder man ordnete die beiden Eichen so an, dass diese aus zwei Pflanzstellen herauswuchsen und im Stammbereich zusammengeführt wurde.«

• Telse Stoy, Heimatgemeinschaft Eckernförde e. V., 2014. »Doppeleichen in Schleswig-Holstein«, in: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-261830, abgerufen: 18. Februar 2019.

... und der Stein dazu:

Zur Erinnerung

an die Erhebung

Schlwg=Holst.

24 März 1848=1898

Die Schleswig-Holsteinische Erhebung entstand im Zusammenhang mit den revolutionären Bewegungen 1848 als Konflikt zwischen den nationalistischen Strömungen in Dänemark und Deutschland. Die Schleswig-Holsteiner strebten die gemeinsame Loslösung der beiden Herzogtümer aus dem deutsch-dänischen Gesamtstaat und die Eingliederung beider in den Deutschen Bund an. Die dänischen Nationalisten wiederum strebten einen Nationalstaat an, zu dem nur das Herzogtum Schleswig gehören sollte.

Über diesem Konflikt kam es zu einem – mit Unterbrechungen – dreijährigen Krieg (1848 – 1851), bei dem die Schleswig-Holsteiner von den Staaten des Deutschen Bundes unterstützt und nach anfänglichen Erfolgen schlussendlich von der dänischen Seite besiegt wurden.

Man betritt den Denkmalsplatz von hinten durch eine Lücke in der Bruchsteinmauer.

...................................................................................................

Die Tafel an der Friedhofskapelle

Die gegossene Betontafel ist neben dem Eingang zur Friedhofskapelle in einen flachen Anbau an der Ziegelwand eingelassen. Sie ist den Toten des 2. Weltkriegs gewidmet.

Die Kapelle wurde 1960 erbaut, den freistehenden Glockenturm erhielt sie 1963. Bis 1994 war sie die Kirche von Nahe, danach wurde sie Friedhofskapelle.

Ursprünglich war die Tafel Teil eines früheren Gedenkplatzes an der Kapelle. Später bekam sie den herausgehobenen Platz neben der Kapellentür.

Die Widmung ist in klotziger Frakturschrift gesetzt. Auf stern.de ist am 23.05.2021 zu lesen: »Bei der Propaganda überließen die Nationalsozialisten nichts dem Zufall. Selbst die Schrift wurde bewusst gewählt. [...] Wenn wir heute einen Text sehen, der in sogenannter Frakturschrift gedruckt ist, sagt unser aller ikonographisches Gedächtnis: das ist doch von den Nazis!«

Link zum Artikel, gebührenfrei vorgelesen

Die Botschaft auf der Tafel lautet:

Denen die für uns starben

in Dankbarkeit errichtet

von den Gemeinden

Itzstedt Nahe Kayhude

1939 – 1945

»Die Benennung des 2. Weltkriegs als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg« mahnt der Naher Gemeindearchivar Andreas Fischer-Happel in seinem Projekt »Erinnern, Erkennen, Gestalten« zur Tafel auf dem Friedhof an (siehe das Kapitel »Aktuell« am Anfang dieser Dokumentation).

Wer starb 1939 – 1945? 3,2 Millionen Soldaten der Deutschen Wehrmacht; 6 Millionen Jüdinnen und Juden bei Erschießungsaktionen durch eben diese Wehrmachtssoldaten und in den Vernichtungslagern der Nazis; Millionen Opfer in den Konzentrationslagern zur Beseitigung politischer Gegner, Ausbeutung durch Zwangsarbeit, medizinische Menschenversuche und Internierung von Kriegsgefangenen; Hunderttausend »unwerte Leben« im Vernichtungsprogramm der Nazis; Soldaten anderer Nationen, z.B. 10 Millionen Soldaten der Roten Armee; rund 50 Millionen zivile Kriegstote ...

Wem gilt die Dankbarkeit?

Der NS-Völkermord auf LeMO, Deutsches Historisches Museum

Die Nationalsozialistischen Konzentrationslager auf LeMO

»Konzentrationslager« bei Wikipedia

Euthanasie: Die »Rassenhygiene« der Nationalsozialisten, NDR am 11.8.2021

...................................................................................................

<<< schließen

Foto: The Truman Library, Accession number: 2004-439

Foto: The Truman Library, Accession number: 2004-439

Foto: Waterproof947/Wikimedia Commons

Foto: Waterproof947/Wikimedia Commons